2018.07

新しいエネルギー基本計画が閣議決定されました

国のエネルギー政策の方針となる第5次「エネルギー基本計画」が、7月3日に閣議決定されました。新しい計画では、従来の2030年時点のエネルギーミックスの在り方や電源構成などの基本的な方針を堅持しつつ、情勢の変化を踏まえ施策の深掘りや強化を行う方向性が示されています。また、エネルギー情勢懇談会による提言を踏まえ、2050年を見据えたエネルギー転換・脱炭素化に向け、あらゆる選択肢の可能性を追求する「全方位での野心的な複線シナリオ」が採用されました。

エネルギーミックス実現へ再生可能エネルギーや原子力の活用促進

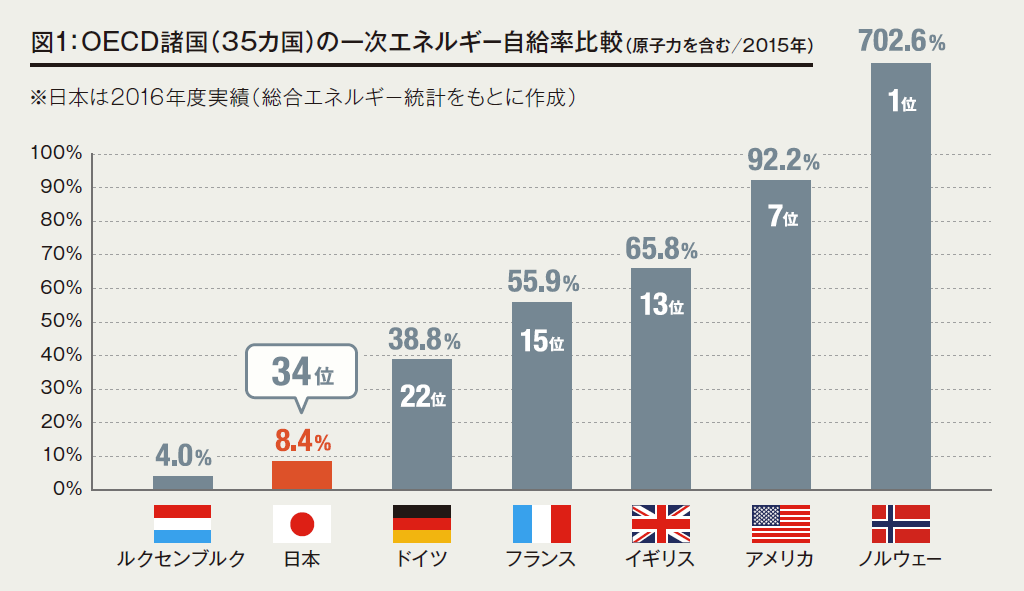

今回のエネルギー基本計画では、震災前に20%あったエネルギー自給率が原子力発電所の停止などにより悪化し、2016年度時点で8%程度にとどまっており、日本のエネルギー安全保障が根本的な脆弱性を抱えた構造は解消されていないと指摘しています(図1)。

その上で、資源に乏しく、島国のため隣国との電気のやり取りができない日本においては、安全性を前提にエネルギーの安定供給を第一とし、経済効率性を向上しつつ環境適合を図ることとしており、3E+Sの原則の下、引き続き2030年のエネルギーミックスの確実な実現を目指す方向性が示されました。

出典:IEA「Energy Balance of OECD Countries 2017」をもとに作成

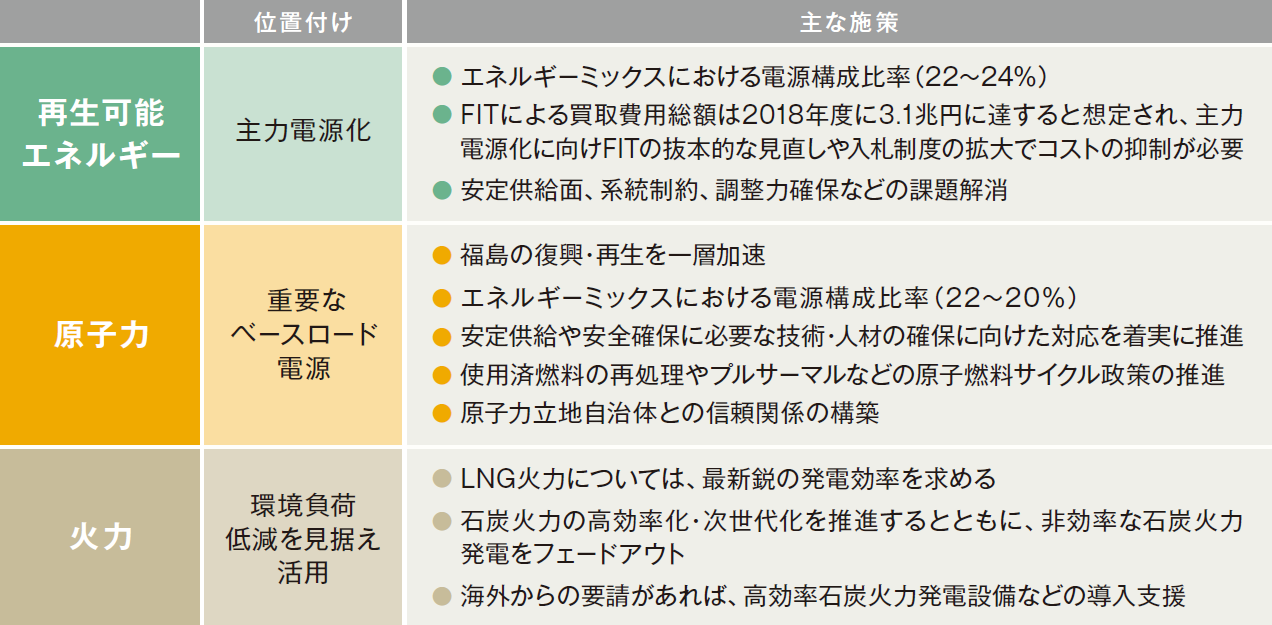

2030年度の目標達成に向けた、各電源の位置付けと主な施策は次の通りです。

今回の計画では、再生可能エネルギーについて、今後も導入を加速して、将来的に主力電源化を目指す考えが示されました。原子力発電については、引き続き、重要なベースロード電源として活用していくことが明記されています。

一方、再生可能エネルギーの主力電源化を実現するためには、発電コストの低減、既存系統の最大限の活用(日本版コネクト&マネージ)、系統増強、変動する出力に対応する調整力の確保など、解消しなければならない課題が多いことも指摘されています。

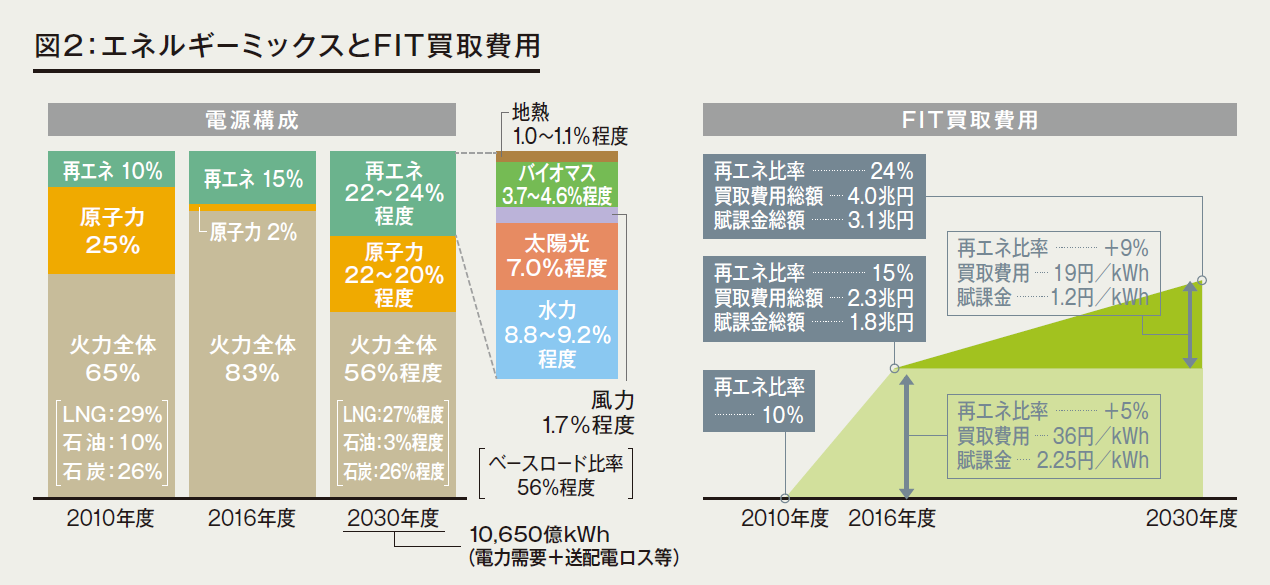

また、FIT(固定価格買取制度)による現在の買取費用総額が、2030年度の見込み額(3.7兆~4兆円程度)に迫る勢いで伸びていることから、入札制度の活用や中長期的な価格目標の設定などFITの適切な運用によって、国民負担を抑制していく方針が示されるとともに、2020年度末までにFITを抜本的に見直しすることとされています(図2)。

さらに、同計画の中で原子力は依然として社会的な信頼が十分に確保されておらず、その信頼回復が不可欠であると指摘されています。

出典:資源エネルギー庁資料より作成

2050年に向けたエネルギー転換を目指した全方位での野心的な複線シナリオの採用

今回の計画には初めて、「2050年シナリオ」として、地政学リスクなどエネルギー情勢の不確実性などの課題へ的確に対応していくため、2050年を見据えた「全方位での野心的な複線シナリオ」が採用されています。

このシナリオは、特定の電源・手段に限定することなく、再生可能エネルギーや水素・二酸化炭素回収・貯留(CCS)、原子力など、あらゆる選択肢を追及するものです。最新の技術動向と情勢を的確に把握し、透明な仕組み・手続きの下で、各選択肢の開発目標や相対的重要度合いを柔軟に修正・決定していく「科学的レビューメカニズム」を用いて検証を重ねながら、エネルギー転換・脱炭素化を実現する道を探っていく方針が示されました。また、従来の電源別のコスト検証のみでは需給調整や系統増強などに要するインフラコストを含めたシステム全体でのコスト比較ができないことから「脱炭素型エネルギーシステム間でのコスト・リスク検証」に転換する方向性も示されています。

総力戦対応

2050年でのエネルギー転換・脱炭素化を考える上では、国内はもとより、グローバル競争をにらんだ「総力戦」での対応が必要だとしています。エネルギー転換のプロセスでは、エネルギー安全保障の源である「技術と人材」が特に重要であるとして、現在の10代、20代の人材が2050年の中核を担うことを念頭に、我が国がエネルギー転換の分野で、国際的な主導権を持ち続けるためには、長期にわたる技術と人材投資が必要であると位置付けられています。

過少投資問題

出力が不安定な再生可能エネルギーは、市場価格の変動リスクを高めることに加え、FIT制度で支援を受けた分だけ市場価格を低下させることから、本来であれば価格面で優位であったはずの電源が稼働できなくなる事態をもたらします。

既に再生可能エネルギーを大量導入しているドイツでも、このような問題が発生しており、この事態を放置すれば、いかなる電源の投資も回収できなくなる可能性があるため、新しいエネルギー基本計画ではこの問題に対処していく方針も示されています。

新しいエネルギー基本計画の実現に向けて

新しいエネルギー基本計画では、再生可能エネルギーの主力電源化の方向性が示されましたが、電気事業者としては再生可能エネルギーの最大限の導入に向けて、検討に積極的に協力してまいります。

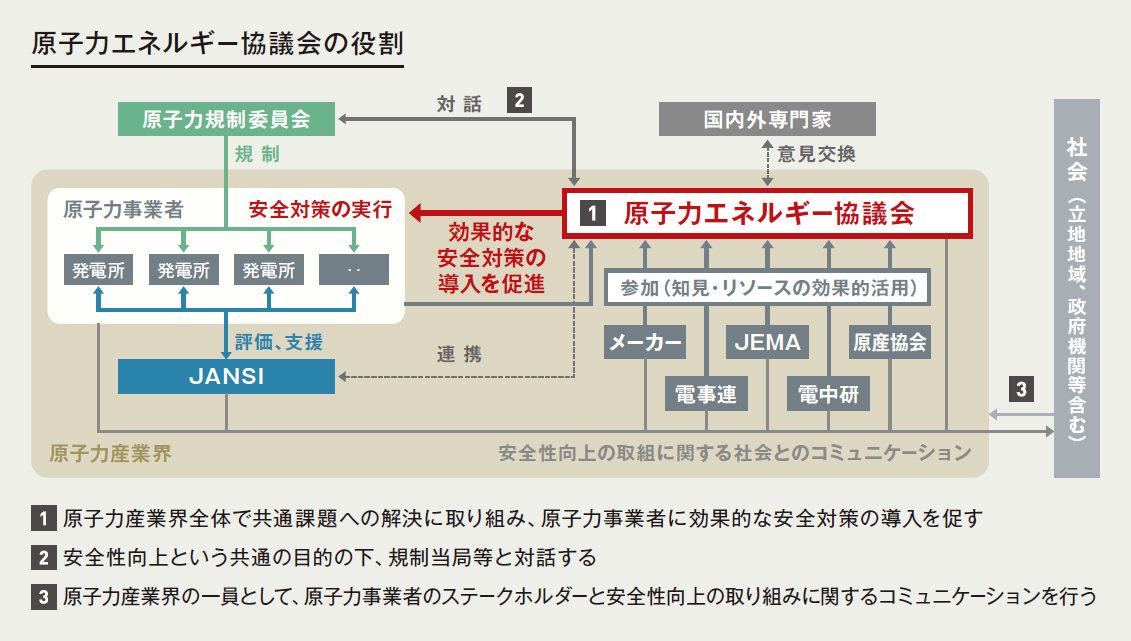

また、原子力発電は重要なベースロード電源とされ、2030年度のエネルギーミックスの電源構成(22~20%)を目指すことにしています。事業者としては、引き続き、新規制基準へ的確に対応することはもとより、7月1日に設立した「原子力エネルギー協議会」とも連携しながら、規制の枠を超えたより高い次元の安全性を確保していくことを通じて、一日も早い原子力発電所の再稼働を目指すとともに、既に稼働したプラントの安定的な運転に努めます。

なお、2050年の長期的なエネルギーの将来像の中でも原子力発電は「実用段階にある脱炭素化の選択肢」と位置付けられています。福島第一原子力発電所の事故を経験した国の原子力事業者として、原子力の将来を切り拓くという決意をもって、安全性や経済性の追求に絶えず挑戦することで、将来の新増設やリプレースにも備えていきたいと考えています。

「原子力エネルギー協議会」が発足しました

原子力産業界は、自律的・継続的な安全性向上の取り組みの定着と、より高い安全レベルの追求を目指して、「原子力エネルギー協議会」(理事長=門上英・三菱重工業特別顧問、英語名:Atomic Energy Association、略称:ATENA)を7月1日に設立しました。

自律的・継続的な安全性向上の取り組みの定着へ

福島第一原子力発電所の事故後、原子力産業界は、このような事故を二度と起こさないという強い決意の下、規制の枠にとどまらない、より高い次元の安全性確保に向けた取り組みを進めてきました。さらに「原子力安全の追求に終わりはない」との考えに立ち、原子力産業界全体で、安全性向上の取り組みを定着させるための議論を重ねてきました。

その結果、原子力産業界全体の知見・リソースを活用し、規制当局などとも対話を行いながら、効果ある安全対策を自ら立案して、原子力事業者の現場への導入を促す取り組みを強化することが重要であるとの考えに至り、本協議会を設立しました。

本協議会は、原子力の安全性に関する共通課題に関し、原子力産業界全体で取り組むための仕組みを備え、専門性、透明性及び客観性を持って、課題の特定、検討並びに独自のガバナンスの下で自主的な安全対策の決定を行い、原子力事業者の現場への導入を促すことにより、原子力発電所の安全性をさらに高い水準に引き上げてまいります。

今後は協議会が原子力産業界の中でリーダーシップを発揮し、原子力の安全性に関する課題に対して一歩前に踏み出して取り組むことで、原子力事業者の安全性向上の取り組みを促進してまいります。

「平成30年7月豪雨」への対応について

中国電力をはじめ、電力各社が一丸となり停電復旧に取り組む

-

中国電力

中国電力

-

関西電力

関西電力

-

九州電力

九州電力

-

中部電力

中部電力

-

北陸電力

北陸電力

この度の西日本を中心とした「平成30年7月豪雨」により、お亡くなりになられた方々に心より追悼の意を表しますとともに、御遺族と被災された皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。

この豪雨により、地域の生活を支える重要なライフラインである電力設備も大きな被害を受けました。7月6日の豪雨の発生以降、中国電力エリアでは延べ19万3千戸のお客さまが停電するなど、停電の範囲が甚大かつ広域に及びました。

中国電力では、約2千人を動員し、昼夜を問わず復旧作業にあたるとともに、中部電力、北陸電力、関西電力、九州電力から300名を超える作業要員や、発電機車など140台を超える車両の応援派遣を受けて復旧作業にあたった結果、7月13日には、停電をすべて解消しました。

電力各社では、平時から他電力エリアへの復旧応援に関する訓練を実施しており、大規模災害の発生時には、電力設備の被害や復旧資機材の保有状況についての情報連携や、連絡体制の強化、応援可能な車両の準備などを要請がなくても自主的に実施しています。

電力小売全面自由化など、電気事業を巡る環境は大きく変わりましたが、今後とも、「電力の安定供給」という電力各社に共通する変わらぬ使命のもと、大規模災害の発生時には、一丸となって取り組んでまいります。