- ドイツ在住 フリージャーナリスト

- 熊谷 徹氏Toru Kumagai

2018.07

現地からの報告

ドイツ「エネルギー転換」の現状と課題

再生可能エネルギー(再エネ)の導入と脱原子力を掲げ、急速にエネルギー転換を図るドイツの現状と課題について、現地在住のジャーナリスト熊谷徹氏に解説していただきました。

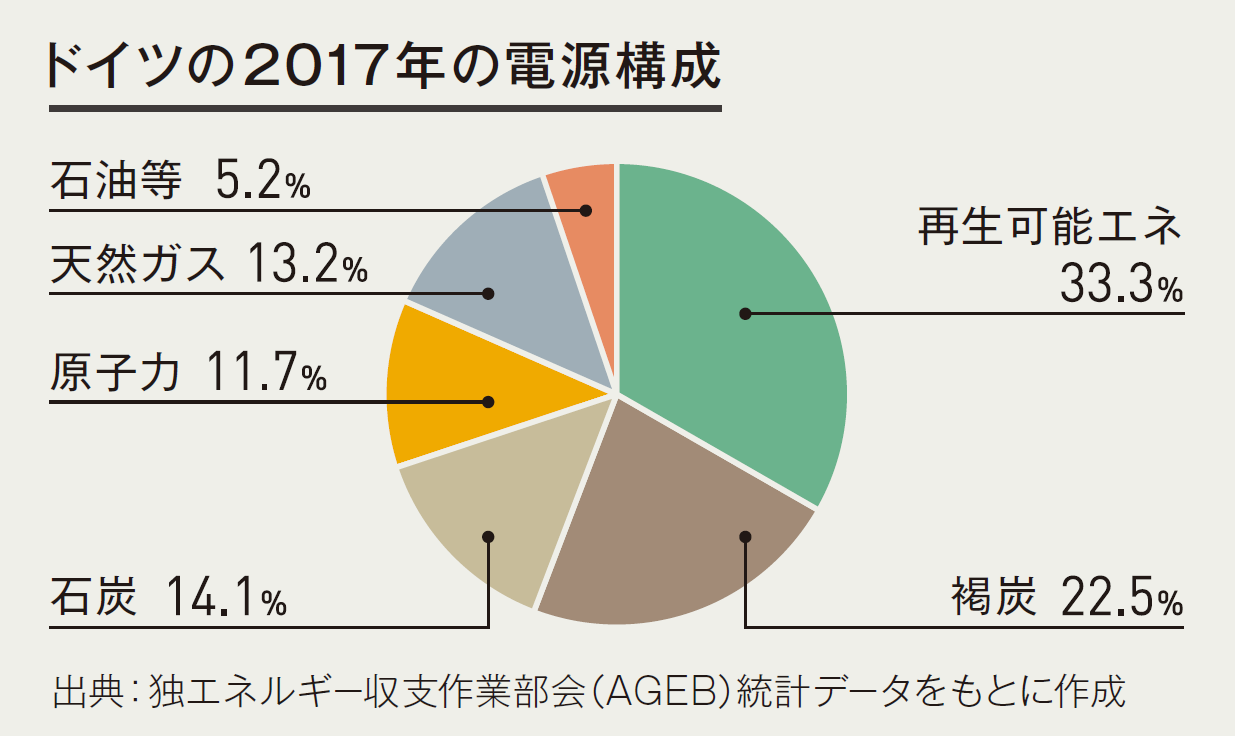

ドイツの2017年の電源構成は、再エネの発電比率が33.3%まで拡大しています。しかし依然として、再エネを上回る36.6%を石炭と褐炭火力に依存しており、このうち、特にエネルギー効率が悪くCO2 排出量の多い褐炭の割合が22.5%と高いのが悩みの種です。

メルケル政権は、2020年までに温室効果ガス排出量を1990年比で40%減らす目標を掲げてきました。しかし、その達成は容易ではなく、実際の削減率は32%前後にとどまる見通しです。

現在の焦点は、炭鉱や石炭火力発電所のある地域の経済・雇用への悪影響を抑えながら、いかにして「脱石炭・脱褐炭」を進めていくかですが、議論は困難かつ複雑で難航するでしょう。しかし政府は今年末までには脱石炭の時期を決める方針です。

さらに、ドイツ政府は「2030年までに55%削減」という次の目標を達成するために、再エネ拡大を加速する方針です。しかし再エネの発電設備が増加する一方で、南北間を結ぶ高圧送電線の建設が進んでいないという大きな問題もあります。再エネの主力である風力発電は、北海沿岸など風況のよい北部地域に集中しています。この電気をミュンヘンなど南部の大消費地に送る送電線は「電力アウトバーン」と呼ばれていますが、当初、全ての原子力発電所を停止する2022年末までに完成させる計画でした。しかし、周辺住民の反対により、2025年ごろに遅れる見通しです。

また、消費者として実感している課題もあります。ドイツでは国民や企業が負担する1kWhあたりの再エネ賦課金が過去13年間で12倍に上昇しました。2017年の時点で電気料金の24.2%は再エネ促進のための賦課金でした。電気料金を100ユーロとすると、そのうち24ユーロが再エネ賦課金ということになります。

電気料金の大幅な上昇により、2016年には約33万世帯が料金を払えず、一時的に電気を止められたというショッキングなデータもあります。産業界でも、電力価格がさらに大きく上昇したり、温室効果ガス削減対策に巨額の追加コストを負担させられたりすると、企業の国際競争力が損なわれるとの懸念があります。

ドイツでも日本と同様に、再エネ電力の賦課金への依存を減らしていくことが、重要な目標となっています。現政権のアルトマイヤー経済・エネルギー大臣は、再エネ拡大のコストが増加することに批判的な人物なので、再エネを拡大しつつ、入札など市場原理を生かした方法によって、国民経済に与える負担を最小限にする政策を打ち出していくでしょう。

ただしドイツの再エネ拡大と脱原子力という政府の基本方針に変更はありません。ドイツ人たちは今後もエネルギー政策の微調整を行いながら、温室効果ガス削減と経済性との両立を模索していくでしょう。

PROFILE

東京都生まれ。1980年早稲田大学政治経済学部卒業、日本放送協会(NHK)入局。神戸放送局、特報部(国際部)、ワシントン支局などで取材活動に携わる。1990年にNHKを退職し、ドイツ・ミュンヘン市に移住。フリージャーナリストとして、ドイツを中心とした欧州の政治・経済・社会問題、エネルギー問題などをテーマに精力的に取材・執筆活動を行う。「脱原発を決めたドイツの挑戦・再生可能エネルギー大国への道」(2012年、角川SSC新書)など著書多数。