2025.02

終わりなき原子力安全の追求

原子力産業界一体となって一層の高みへ

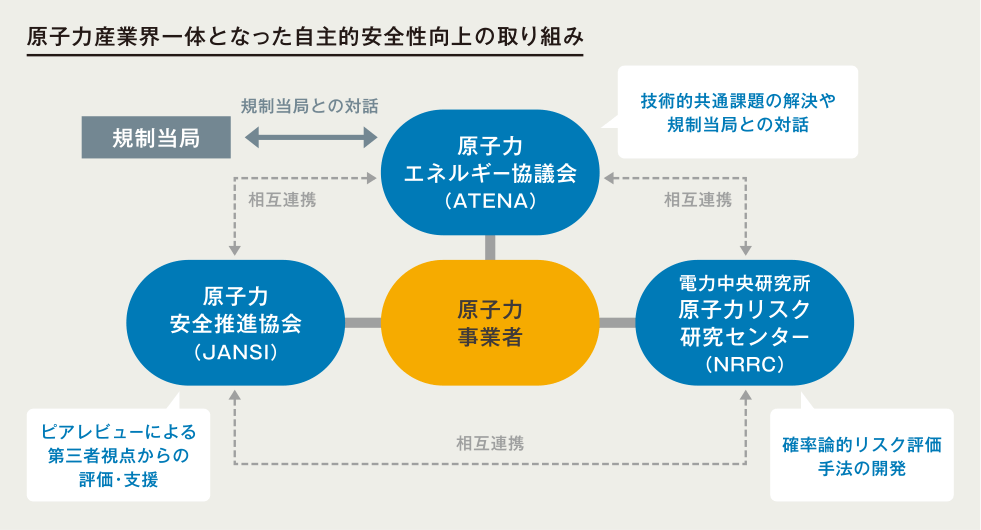

原子力の安全性向上には、規制への適合を図るだけにとどまらず、産業界が自主的に、最新の知見をもって継続的に不断の改善に取り組むことが大切です。そこで原子力産業界では、第三者視点から原子力事業者の評価・支援に取り組む「原子力安全推進協会(JANSI)」、共通課題の解決や規制当局との対話に取り組む「原子力エネルギー協議会(ATENA)」を設立。さらに電力中央研究所に、確率論的リスク評価(PRA)手法の研究開発と活用支援に取り組む「原子力リスク研究センター(NRRC)」を設置しています。ここでは3組織のそれぞれ異なる役割と連携について紹介します。

JANSI

現場知る立場から

世界水準の自主規制を

JANSIは、独立した観点から原子力事業者をリードして、さらなるエクセレンス(世界最高水準の安全性)を、継続的かつ自主的に追求するため、原子力産業界の自主規制組織として2012年に設立されました。

JANSIの主な活動の一つが「ピアレビュー」です。ピアレビューでは専門家が原子力発電所を訪問し、パフォーマンスの観察や現場の従業員への聞き取りを通して、改善が望ましいと思われる事項を抽出します。抽出した事項に対しては、発電所とJANSIが協働して改善に取り組みます。

また、ピアレビューで抽出した良好事例の共有やガイドラインの制定などにより、事業者の改善を牽引・支援しています。

JANSIは、米国の民間の自主規制組織として1979年に創設された原子力発電運転協会(INPO)をモデルとしており、INPOとは原子力発電所の安全性向上の課題について、両国の事業者を代表して相互に連携・協力しています。また、国際的な自主規制組織である世界原子力発電事業者協会(WANO)とは、それぞれの特長を活かし、原子力発電所の安全性向上に向け相互に連携・協力しています。2022年にはJANSIのピアレビューがWANOのピアレビューと同等であるとの認定を受けており、「世界水準」の活動であることが国際機関から認められています。

NRRC

リスクの定量評価手法を開発し

事業者による活用を支援

NRRCは、福島第一原子力発電所事故の反省として、「原子力のリスクと正面から向き合う意識と仕組みが不足していたこと」および「大地震・大津波など低頻度だが発生したときの影響が大きい事象への対応が不十分だったこと」が挙げられたことを踏まえ、2014年に電力中央研究所に設置されました。

NRRCの主な役割に、「確率論的リスク評価(PRA)」手法の開発があります。PRAとは、発生する可能性がある事故の発生頻度と、その影響の度合いを定量的に評価する手法です。PRAは米国で発達した手法で、1979年のスリーマイル島原子力発電所事故を契機にその有効性が認められ、日本においても1980年代から適用研究が進められてきました。PRAを活用することにより、例えば、「どの設備にどのような対策を行えば安全性がどの程度向上するか」を具体的に分析することができ、事業者が効果の高い安全対策を効率的に実施するための知見を得ることができるようになります。

NRRCはPRA手法の開発に加えて、大地震や大津波など、頻度は低いが発生したときに甚大な被害をもたらし得る事象の発生メカニズムの解明や、発生事象の進展解析手法とプラント防護対策手法の開発などにも取り組み、原子力事業者の安全性向上のための取り組みを支援しています。

ATENA

共通の技術課題を解決

規制当局との対話も

ATENAは、原子力産業界に共通する技術的課題について原子力事業者、メーカー、関係団体などが一体で取り組むことを目的として、2018年に設立されました。

ATENAは、国内外の動向を把握し、安全性に関する重要度の高い共通的な技術課題をテーマとして選定した上で、高度な専門性を有するスタッフにより安全性向上対策を策定します。策定した内容は原子力事業者やメーカーに展開し、原子力発電所の一層の安全性向上につなげています。また、安全性向上対策が計画通り行われるように、原子力事業者の対策実施状況を確認・評価しています。

加えて、取り組むテーマや安全性向上対策の検討に際して、原子力産業界の代表として規制当局と対話し、認識共有を図るとともに、取り組み状況について広く社会へ公開しています。

今後も原子力事業者は、JANSI、NRRC、ATENAと連携し、原子力産業界一体となってさらなる安全性向上に取り組んでまいります。

さらなる安全性の追求 原子力産業界一体となった取り組み

-

さらに詳しく解説したパンフレット「さらなる安全性の追求」が電気事業連合会ホームページでご覧いただけます。

電気事業連合会ホームページはこちら

https://www.fepc.or.jp/pr/pamphlet/ -