2018.09

日本原燃・六ヶ所再処理工場の新規制基準適合性審査の状況について

資源に乏しいわが国のエネルギー事情を踏まえると、原子力発電は今後とも重要なベースロード電源として活用していく必要があります。これと並んで、「原子燃料サイクル」は、ウラン資源の有効活用、高レベル放射性廃棄物の減容・有害度低減化などの観点から極めて重要です。今回は、国の新規制基準の適合性審査が大詰めを迎えている日本原燃六ヶ所再処理工場の状況についてお知らせします。

新規制基準適合性審査の状況(施設)

日本原燃の再処理工場は、2014年1月7日、原子力規制委員会(以下、規制委)に対し、新規制基準の適合性確認を申請し、現在、厳格な審査を受けています。

施設の審査は大きく「設計基準」と「重大事故対策」の2つに分かれます。

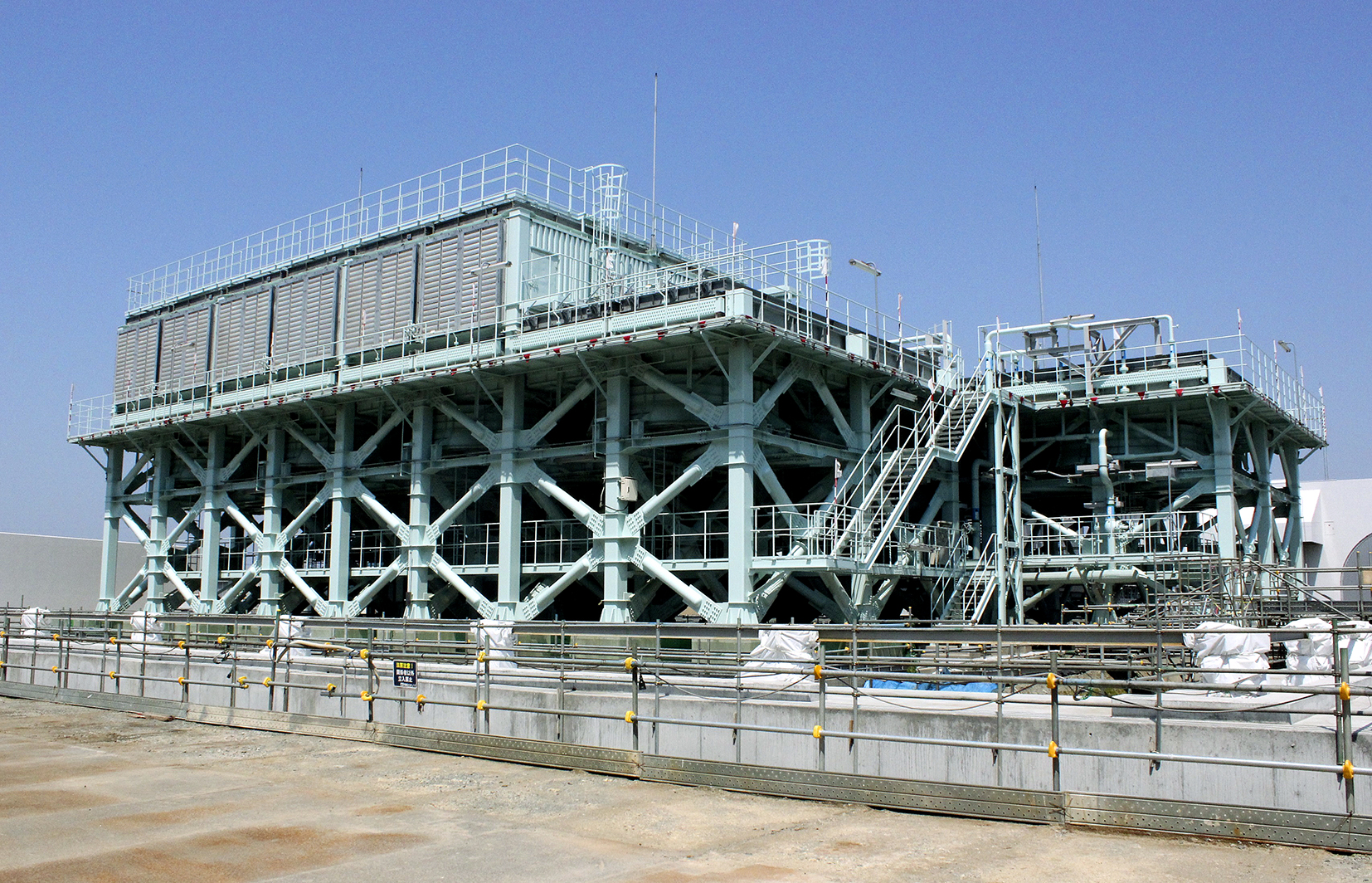

「設計基準」とは、地震、竜巻、火災および溢(いっ)水などの自然災害に対し施設が安全に設計されているかどうかの基準のことを指します。具体的な対策として、工場内の多数の配管に耐震補強が実施されることになったほか、使用済燃料貯蔵施設のプール水を冷却するための屋外冷却塔には、竜巻による飛来物から設備を防護するためのネット(写真1)を設置することになりました。

写真1:設計基準の安全性向上工事例(竜巻対策)

「重大事故対策」とは、発生する可能性は非常に小さいものの、複数の事故が同時に発生するなど、設計基準を超える条件で起きる万が一の事故に備えた対策のことです。

再処理工場では、万が一、施設内にある高レベル放射性廃液のタンクの冷却機能が失われ、その廃液が沸騰・蒸発し、外部に漏えいする重大事故(蒸発乾固)などを選定。これに対しては、このタンクを冷やすために冷却設備へ直接注水するポンプを配備するなどの追加対策を行い、事故を未然に防ぐ措置を講じることにしています。

さらに、蒸発乾固事故発生時における放射性物質の放出量低減を図るため、汚染された蒸気を冷却して液体に戻し、放射性物質を回収する「凝縮器」を設置するなどの対策を講じます。

これらの対策により、万が一蒸発乾固事故が発生したとしても、周辺への放射性物質の放出量を低減することができます。

さらに、重大事故発生時に備え、冷却水を確保しておくための大型の貯水槽を新たに設置するほか、緊急時対策所の新設も進めています。

新規制基準適合性審査の状況(地盤・地震・津波)

地盤・地震については、敷地内外のボーリングやトレンチ調査に加え、地球深部探査船「ちきゅう」を用い、大陸棚外縁断層の調査を実施(写真2)。これらを踏まえ、従来450ガルとしていた基準地震動を700ガルに見直した結果、規制委から妥当との評価を受けました。

また、津波に関しては、再処理工場が海岸から5km、海抜55mの位置にあることから、敷地に津波は到達しないとした日本原燃の評価結果について妥当と評価されました。

写真2:地球深部探査船「ちきゅう」

品質保証体制に関する審査の状況

日本原燃は2016年度の保安検査において、規制委から品質保証活動の不備を指摘されました。その後、規制委から本件に関する報告徴収命令を受け、全社で品質保証活動の改善・強化に取り組んできました。そのような中、2017年度の保安検査で、再処理工場の非常用電源建屋への雨水浸入などで国から厳しい指摘を受けたことから、同年に「事業者対応方針」を策定し、改善活動を最優先に取り組みを進めてきました。

これら改善活動の取り組みの結果、

●安全上重要な設備の健全性の確認や保守管理に係る改善を実施したこと。

●現場対応者の「モノを見る感度」、「確認する意識」が高まりつつあるとともに、組織全体としても日常の巡視点検の範囲の充実や視点の改善を実施したこと。

●建屋貫通部の保守管理等の改善や雨水浸入事象に係る根本原因分析の結果を踏まえた対策立案を完了したこと。

などの成果が得られています。

こうした取り組みの下に改善活動が着実に進んでいることを同社が規制委に説明し、現在、規制委による最終的な審査が進められています。

今後に向けた取り組み

日本原燃では、改善活動に終わりはないとの認識の下、活動を組織全体に一層浸透させ、継続的な安全性向上に全社を挙げて取り組んでいく方針です。

さらに、電力各社では、長年培ってきた保全の知識や技術を伝えるため、日本原燃に対して人材を派遣するなどの協力を行っているほか、今後、実業務の知見習得のため、日本原燃社員の電力各社への派遣受け入れも検討しています。

電気事業連合会といたしましては、原子燃料サイクルの確立に向け、今後とも日本原燃の事業・活動をしっかり支えていく考えです。

六ヶ所再処理工場におけるIAEAの査察について

日本原燃の再処理施設はプルトニウムを取り扱う施設として、国際原子力機関(IAEA)による厳格な保障措置が適用されています。

IAEAによる24時間、365日の査察

日本原燃の六ヶ所再処理工場は、原子力発電所で使い終えた燃料を、ウラン、プルトニウム、高レベル放射性廃棄物に分ける施設です。この処理に際しては、ウランとプルトニウムを混合して酸化物に転換する混合転換方式が採用されており、プルトニウムを単体で保有することはありません。

この混合酸化物は、このままでは核兵器に用いることはできないことから、核不拡散上も優れた処理方法となります。

IAEAによる査察の基本的な方法は、プルトニウムの計量管理です。再処理工場では、最新鋭の核物質測定システムを導入しており、その測定精度は計量に関する国際基準を十分に満足するレベルまで向上させています。

また、主要工程には、核物質の移動(流れ)および工程内の在庫量を自動的に検出し、運転状況を監視するシステムが設置されており、工程から核物質の抜き取りや、転用に関わるような不正な運転が行われていないことを常に監視しています。

また、これらのシステムに加え、工場内にあるIAEAと国が運営する分析所(オンサイトラボ)では自動サンプリングシステムで工程内から採取した分析試料を独自に分析しており、日本原燃の分析データに誤りのないことを検査しています。

このような先進的な保障措置システムは世界でも例がなく、多くの専門家から高い評価を得ています。日本原燃は、保障措置の仕組みづくりに多大な貢献をしたとして、国際的な核物質管理に関する専門家組織である核物質管理学会の第59回年次大会(2018年7月23日)において、民間の原子力事業者としては初の「特別功労賞」を受賞しています。

再処理工場操業時には、IAEA査察官が24時間365日常駐し、運転状態や施設が改造されていないことなどについて、常に査察されます。このように、使用済燃料の再処理事業は核不拡散に最大限配慮した厳格な管理・監視体制の下で実施されます。

オンサイトラボにおけるIAEAの分析作業

プルトニウムの利用に関する基本的な考え方が示されました

国の原子力委員会は、「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」を7月31日に見直し、公表しました。プルトニウムの平和利用を進めるに当たって、核不拡散の観点などから利用の透明性を高めるための方針となります。今後は、この考え方に沿って、プルトニウム保有量の減少や計画的な利用に取り組むことになります。

「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」の概要

プルトニウム保有量については、次の措置の実現に基づき、現在の水準※を超えないようにする。

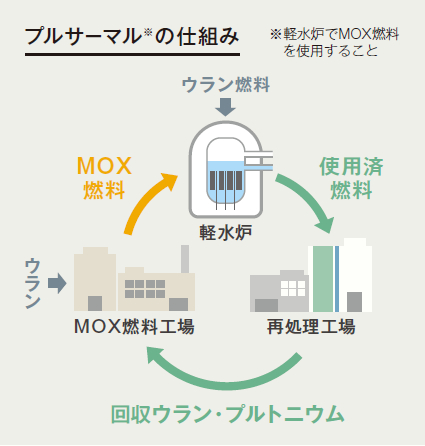

1六ヶ所再処理工場、MOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料加工工場およびプルサーマルの稼働状況に応じて、プルサーマルの実施に必要な量だけ再処理が行われるよう再処理に関する計画の認可を行う。

2プルトニウムの需給バランスを確保し、再処理から照射までのプルトニウム保有量を必要最小限とし、再処理工場などの適切な運転に必要な水準までプルトニウムを減少させるように事業者を指導する。

3事業者間の連携・協力などにより、海外保有分のプルトニウムを着実に削減する。

4研究開発に利用されるプルトニウムについては、当面の使用方針が明確でない場合には、その利用または処分などの在り方についてすべてのオプションを検討する。

5使用済燃料の貯蔵能力の拡大に向けた取り組みを着実に実施する。

※日本は現在、原子力発電所の使用済燃料を再処理した際に回収したプルトニウムを、海外および国内に合わせて約47トン保有しています。

電気事業連合会としては、利用目的のないプルトニウムは持たないという原則の下、プルサーマル導入に向けて最大限取り組み、まずは各社での確実なプルトニウム利用を推進し、さらなる削減のため、国の指導のもと電力一体となった検討を進めてまいります。

出典:日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」より作成