COVER

PHOTO

2020.03

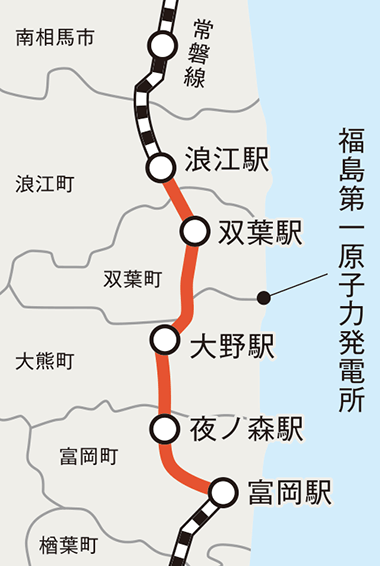

常磐線全線開通 沿線の復興に向けた取り組みをリポート

東日本大震災の影響で運転を見合わせていたJR常磐線の富岡~浪江間(約20.8km)が、3月14日に運行を再開し、震災から9年ぶりに常磐線が全線開通しました。これに伴い東京と仙台を直通で結ぶ特急ひたちの往復運転も始まりました。復興の加速化や交流人口の増加に大きな期待が寄せられています。沿線地域を訪れ、復興や地域振興の息吹をリポートします。

3月14日に常磐線が全線で開通した(写真は双葉駅で行われた特急列車出迎え式)

今年3月上旬、常磐線沿線の双葉町、大熊町、富岡町の帰還困難区域の一部で、避難指示が解除されました。これにより双葉、大野、夜ノ森の3駅の利用が可能になり、常磐線が全線開通しました。双葉、夜ノ森の両駅は2階部分で東西に行き来できる橋上駅舎になりました。

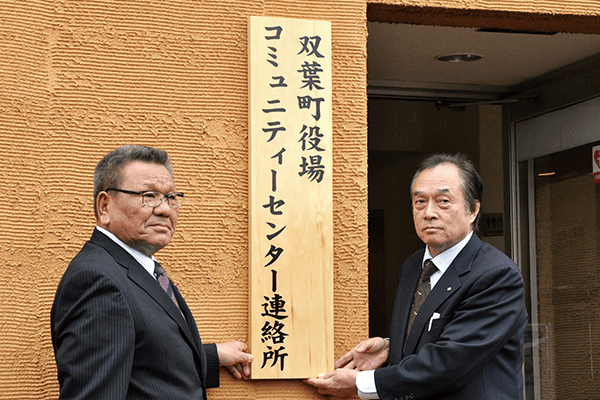

3町のうち大熊町と富岡町はこれまでも避難指示が解除された区域がありますが、双葉町は今回が悲願の初解除。これに伴い双葉町は駅に隣接する町コミュニティーセンター内に町役場連絡所を開所し、震災後初めて町内で役場業務の一部を再開しました。伊澤史朗町長は開所式で「万感の思い」と語り、2022年春の帰還開始を目指し「職員一同全力で取り組む」と決意を述べました

双葉町では県のアーカイブ拠点施設「東日本大震災・原子力災害伝承館」も今夏に開館予定。震災と原子力事故の被害と教訓を後世に伝えていきます。

-

双葉町役場連絡所の開所式。右が伊澤町長

-

2019年5月に業務を開始した大熊町役場新庁舎

-

大熊町で操業を始めたイチゴ栽培施設 提供:ネクサスファームおおくま

-

富岡町の桜のトンネル 提供:富岡町役場

農業・観光の復活にも期待

大熊町では今回に先立つ2019年4月、町西部の大川原地区などで避難指示が解除されました。大川原地区には新たな役場庁舎が建設されたほか、公営住宅や商業施設などが整備されています。

同町は震災前、「フルーツの里」を掲げていました。2019年4月には、町が所有する大規模なイチゴ栽培施設が同地区で操業開始しています。イチゴ栽培は初めての試みでしたが、新たな特産品の創出と帰還者の働く場づくりを目指し、試行錯誤しながら取り組んでいます。農業生産工程管理(GAP)の考え方を積極的に取り入れ、放射線量の検査も徹底。施設を運営するネクサスファームおおくまの徳田辰吾取締役兼工場長は、「世界一安全なイチゴと自信を持って言える」と胸を張っておられました。

一方、富岡町では今回、夜ノ森駅周辺で避難指示が解除されました。これにより、名所として知られる桜並木の観覧範囲が広がりました。桜並木は約420本で、シーズンには約2.2kmに及ぶ桜のトンネルを形づくります。昨年まで、徒歩や自家用車で観覧可能な範囲は約300mに限られていましたが、今シーズンからは約800mにわたって花見を楽しめるようになりました。今後の交流人口のさらなる拡大に期待が寄せられています。同町によると、桜並木には古木が増えてきたため、植樹も検討しているそうです。

最先端施設が次々開所

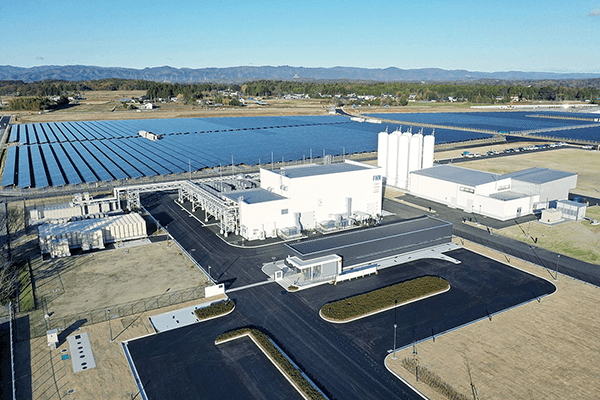

新たな産業基盤構築への取り組みも進んでいます。浪江町が町北東部の棚塩地区で整備する産業団地では、世界最大級の水素製造拠点「福島水素エネルギー研究フィールド」がこのほど開所しました。再生可能エネルギーによる水素製造や次世代の水素輸送・貯蔵技術を実証する施設で、稼働試験を経て今年7月に本格的な試験・研究が始まる予定です。事業を進める新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の大平英二・次世代電池・水素部統括研究員は「次の10年を、水素エネルギーが大きく飛躍し成長する10年にしたい」と意気込みを語ってくださいました。

-

福島水素エネルギー研究フィールドの全景 提供:東芝エネルギーシステムズ

-

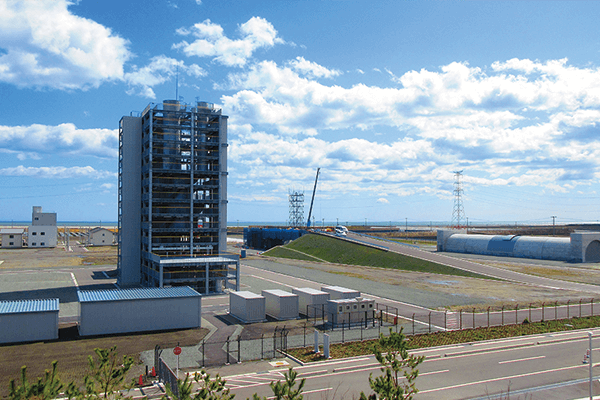

プラントや橋、トンネルを再現した設備が並ぶ福島ロボットテストフィールド 提供:福島ロボットテストフィールド

同じ棚塩産業団地では、無人航空機の飛行試験を行う「福島ロボットテストフィールド」の滑走路も整備されています。福島ロボットテストフィールドの本部は隣接する南相馬市にあり、この春に全面開所予定。インフラ点検や大規模災害などで活用するロボットの実環境を再現している拠点です。細田慶信副所長は「世界でも例のない施設で、地域に夢を与えられると思う」と期待を話しておられました。視察受け入れや講座開催を通じ、次世代の教育・育成にも力を入れているそうです。

こうした新たな産業の拠点が次々に開所することで、地元では「復興の加速と関連企業の進出に期待している」(浪江町産業振興課)といいます。

震災から9年、復興はまだまだ道半ばではありますが、様々な取り組みが徐々に芽吹き始めています。

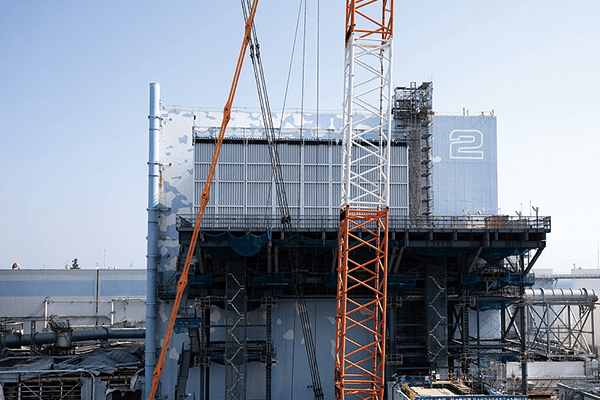

福島第一原子力発電所の現状について

中長期ロードマップ改訂

東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた工程を示した中長期ロードマップが、2019年12月に改訂されました。5回目となる今回の改訂では、原子炉内に溶け落ちた燃料デブリの取り出しについて、2021年内に2号機から着手することとしました。1、3号機に比べ、2号機の作業環境が整っているためです。燃料デブリを最初に取り出す号機を明示したのは、今回が初めてです。また、1~6号機の使用済燃料プールから2031年末までに全ての燃料を搬出する目標も新たに盛り込みました。

「復興と廃炉の両立」を大原則に、安全確保を最優先にしながら一層のリスク低減を進め、廃炉に向けて一歩一歩着実に取り組んでいきます。

2号機の現状 提供:東京電力ホールディングス