2024.05

再エネ出力制御の抑制策が進展

系統増強は国民理解を前提に

気象条件によって出力が大きく変動する再生可能エネルギー(以下、再エネ)の導入拡大に対応するため、必要に応じて太陽光と風力の出力制御(以下、再エネ出力制御)が行われています。再エネ出力制御は、供給力が過剰となり需給バランスが崩れて大規模停電が発生することを防ぐために必要な措置である半面、なるべく制御を抑制できれば既存の再エネ設備を最大限に有効活用することができます。このため、電気事業者は、需給両面から再エネ出力制御の抑制に努めています。一方、地域間連系線増強による再エネ出力制御の抑制は大きなコストを伴うため、費用便益や負担の在り方などについて、慎重に議論が進められています。

再エネ拡大に不可欠な出力制御

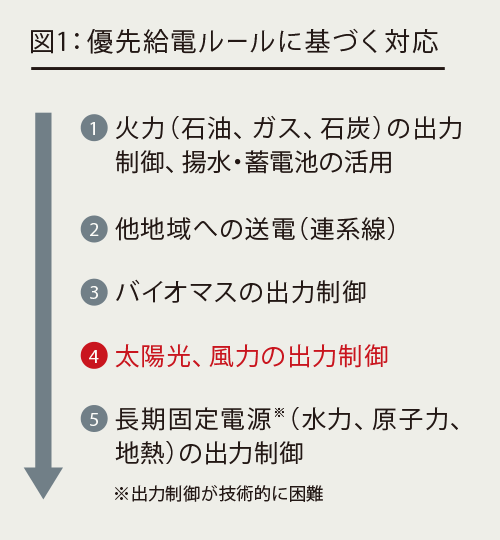

現在の太陽光と風力の出力制御は、優先給電ルール(図1)に基づき、火力電源の出力制御、揚水・蓄電池の活用、連系線を用いた他地域への送電を行っても供給が需要を上回る場合、バイオマス電源の出力制御の後に行われることになっています。

なお、水力、原子力、地熱は「長期固定電源」と呼ばれ、出力を短時間で小刻みに調整することが技術的に難しく、一度出力を低下させるとすぐに元に戻すことができないため、最後に制御することとされています。

実際に再エネ出力制御を行う際には、経済産業省資源エネルギー庁が定めた「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき、一般送配電事業者の再エネ出力制御システムを活用して、輪番で公平かつ効率的に行うことになっています。

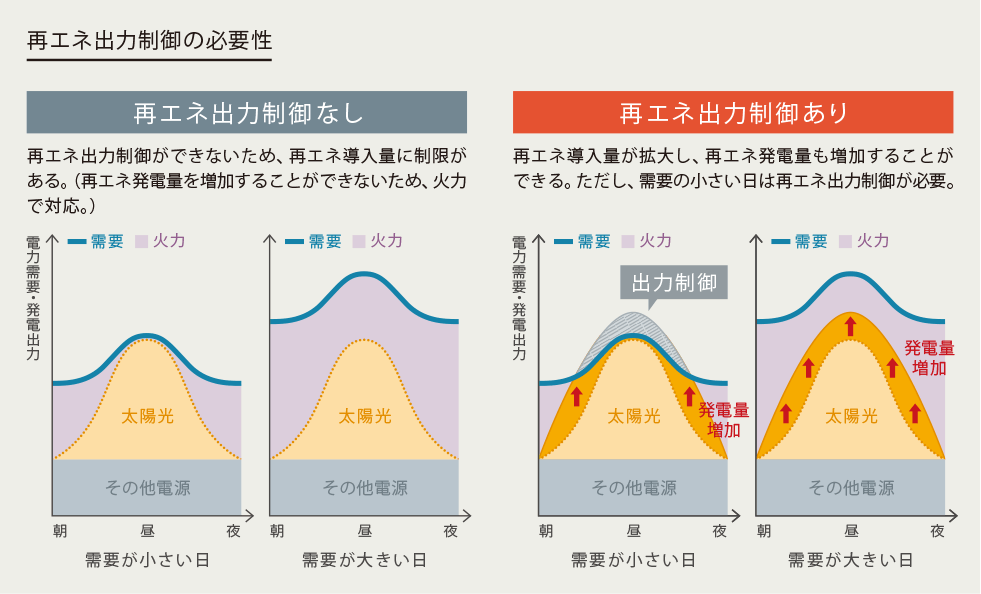

再エネ出力制御は発電機会損失になるという一面が注目されがちですが、そもそも、再エネの導入拡大を可能とするために欠かせない仕組みと言えます。実際、再エネ普及率が高いアイルランドやスペイン、イギリスなどは再エネ出力制御を行いながら導入量を拡大しています。かつては日本でも再エネ出力制御を最小限に収めるため、接続量を制限していましたが、再エネ出力制御を前提として接続量を増やしたことで、再エネによる発電量を高めることができました。

図1:優先給電ルールに基づく対応

広がる再エネ出力制御

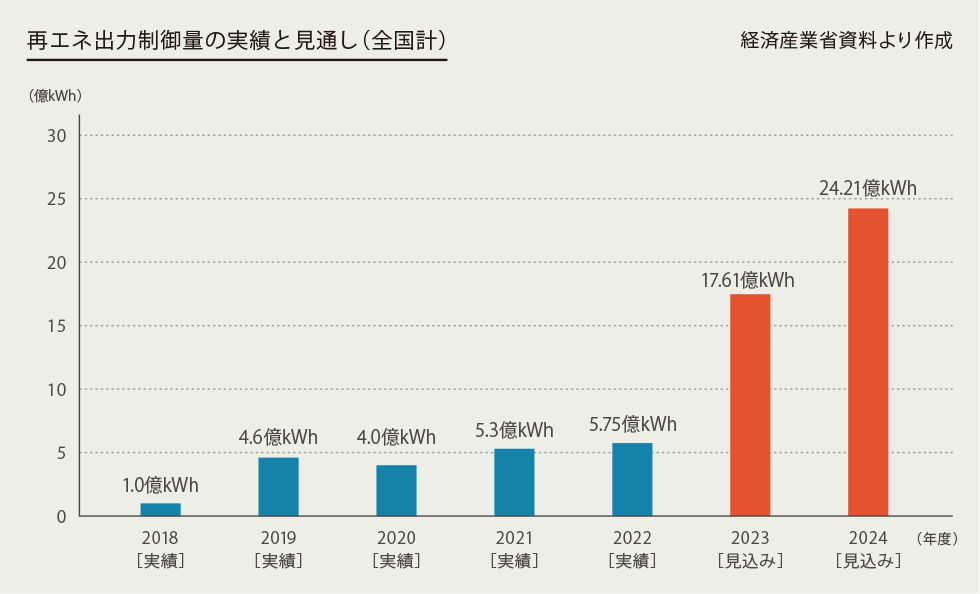

日本国内の再エネ出力制御は、離島で行われたものを除くと、2018年10月に九州エリアで実施されたのが初のケースとなります。2022年には東北、中国、四国、北海道エリアでも初の出力制御が行われ、2023年には沖縄、中部、北陸、関西エリアへと実施地域が拡大しました。

需給両面で再エネ出力制御抑制

再エネ出力制御量の増加傾向が続く中、電気事業者は再エネ出力制御量の抑制に向けた対策を進め、最大限の再エネ活用に努めています。主なものには、揚水発電所の水の上げ下ろしや蓄電池の充放電による需給バランス安定化、地域間連系線の運用高度化、火力発電所の最低出力引き下げなどが挙げられます。

また、一般送配電事業者は、発電設備のオンライン化(自動制御化)を再エネ発電事業者に要請してきました(新設は家庭用を除きオンラインが義務化されています)。遠隔による出力制御が可能なオンライン設備は、現地での手動制御が必要なオフライン設備と比べて出力制御量を低減することが可能です。これは、当日の需給状況に応じて柔軟な対応が可能であるオンライン設備では、出力制御の実施を需給上必要な時間のみに抑えられるためです。

本来はオフラインの設備が分担することになっていた出力制御分をオンライン設備が代わりに実施し、事後に費用精算する「オンライン代理制御」の仕組みも2022年度に導入しました。この仕組みにより、出力制御の公平性を保ちつつ再エネ設備を有効活用することが可能になりました。

需要をコントロールすることで需給バランスを調整するデマンドレスポンス(以下、DR)の促進にも取り組んでいます。電気事業者によって内容は異なりますが、昼間の時間帯の電気料金を割り引く家庭料金メニューの創設、ヒートポンプ給湯機の沸き上げ時間変更に対するポイント付与、ヒートポンプ給湯機の遠隔制御による需要コントロールなどの取り組みが行われています。

DRに資する家庭用蓄電池やヒートポンプ給湯機の導入に向けて、メーカーと協力した普及活動も行っています。資源エネルギー庁の有識者会議で、通信制御機器の設置などによりヒートポンプ給湯機をDRに対応させることの必要性が議論されたことを受け、電気事業連合会では、関係団体・メーカーとともにヒートポンプ給湯機の規格や電気料金のあり方なども検討しています。

費用と便益の見極めを

一方、再エネ出力制御を抑制するための対策には大規模なコストを伴うため、慎重な検討を要するものもあります。電力広域的運営推進機関(以下、広域機関)が2023年にまとめた広域連系系統の長期方針「マスタープラン」では地域間連系線の増強案が示されていますが、これに基づく系統増強も費用に見合った便益が求められます。

広域機関は系統増強の計画策定に向けて、系統増強でどの程度の便益が得られるかを定量的に評価する「費用便益評価」を行っています。再エネの出力制御率や発電用燃料コスト・二酸化炭素対策コストの低減効果といった便益を金額に換算し、費用で割った数字が1より大きければ大きいほど多くの便益を得られることになりますが、東地域(北海道~東北~東京)の日本海側をつなぐ高圧直流送電は0.63~1.72程度、関門連系線(九州~中国)の増強は1以下という試算も示されています。

系統増強の妥当性を判断する上では、再エネ出力制御の低減による再エネ電源への更なる投資の促進といった定性的評価も考慮される見通しです。しかし、仮に定性的評価が系統増強の主要な理由となるのであれば、系統増強の目的や国民のコスト負担の妥当性について、国がしっかりと理解醸成を図っていくことが重要と考えます。

- 芝浦工業大学 副学長

システム理工学部 環境システム学科 教授 - 磐田 朋子Tomoko Iwata

ヒートポンプ給湯機の様々なメリット

デマンドレスポンスへの活用も

大きな省エネ効果を発揮するヒートポンプ給湯機。需要側が電気の使い方を工夫して需給バランスの調整に協力する「デマンドレスポンス」(以下、DR)による再生可能エネルギー(以下、再エネ)の出力制御対策の役割も注目されています。ヒートポンプ給湯機のメリットや普及拡大のカギについて、芝浦工業大学副学長の磐田朋子さんに伺いました。

大気熱を利用するヒートポンプ給湯機は、省エネ・CO2削減に大きく貢献します。また、FIT(固定価格買取制度)の買取期間が終了した太陽光発電の電力を、ヒートポンプ給湯機で自家消費すると経済的にメリットが大きいことも分かっています。私たちが太陽光発電が導入されている街区の複数の戸建住宅の実際のデータを用いて行った分析では、ヒートポンプ給湯機を利用することで、ガス給湯器を使用した場合と比べ、CO2や光熱費を削減できるというシミュレーション結果が出ています。

ヒートポンプ給湯器は、DRへの活用も期待できます。給湯のDRは、空調のDRより家庭生活への直接的な影響が少なく、家庭にとって受容性が高いです。今後、ヒートポンプ給湯機を活用したDRが普及するには、機器を制御するHEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)の導入拡大が重要になるでしょうし、AIによって湯切れなどの不便をなくすような技術開発も必要です。また、DRに対応した電気料金プランなどの選択肢を用意することも大事です。

一方で、出力が不安定な再エネがより一層拡大した社会では、「いつでも使いたい時にエネルギーが手に入る世の中ではない」ということが基本的な話になると思います。そこを国民が理解した上で、現代版の「晴耕雨読」のような新しいライフスタイルを楽しく送れるような仕組みやマインドをつくることも必要ではないかと思っています。

ユーザーがヒートポンプ給湯機を選択するかどうかを行動心理学の観点で考えると、「実行可能性」「費用便益」「社会規範」という三つの要素が影響することが分かっています。このうち、他の人が導入していれば、自分も安心して導入する、というのが「社会規範」です。実は、これが一番効果があります。ヒートポンプ給湯機の普及拡大のためには、そうした心理的な面も踏まえて、広く社会の皆様にアプローチする取り組みが求められると考えています。

(2024年4月5日インタビュー)

PROFILE

2002年東京大学工学部地球システム工学科卒業。2007年同大大学院新領域創成科学研究科環境システム学専攻で博士(環境学)を取得、同研究科の助教。建築研究所、科学技術振興機構低炭素社会戦略センターを経て、2017年芝浦工業大学システム理工学部環境システム学科に着任し、2022年4月から現職。2023年2月から同大副学長。環境省や地方公共団体などの各種委員を務める。

インタビュー動画はこちら

記事には収録しきれなかった内容もご覧いただけます。