2024.11

北海道寿都町、神恵内村で「文献調査」の報告書縦覧開始

全国的な議論が重要

高レベル放射性廃棄物等の最終処分地の選定に関する北海道寿都町、神恵内村の文献調査報告書について、11月に縦覧が始まりました。最終処分は原子力発電所の運転に伴い生じた高レベル放射性廃棄物等の管理を将来世代に委ねずに済むよう地層処分することとされており、その処分地の選定にあたっては、全国的な議論が必要です。

3段階で慎重に検討

高レベル放射性廃棄物等の最終処分場をどこに建設するかは、現時点では決まっていません。国と原子力発電環境整備機構(以下、NUMO)は同事業への理解を広げることを目的に、全国で説明会などを開催しています。また国は議論の材料として2017年に、全国規模で整備されたデータを基に地層処分に関係する地域の科学的特性を全国地図の形で表した「科学的特性マップ」を公表しています。

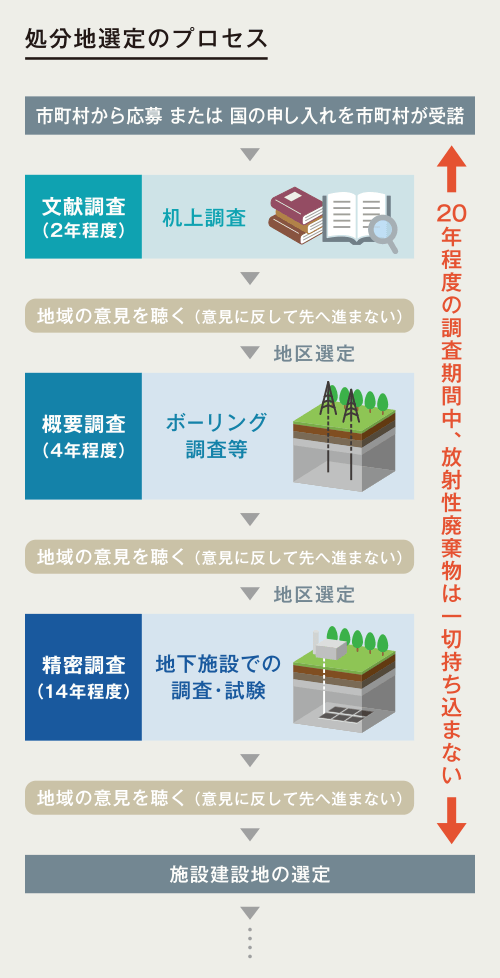

処分地を決めるプロセスには、NUMOが主体となって取り組みます。主に①机上調査で処分場に向かない場所がないかを調べる「文献調査」②ボーリング調査などによって地表から地下の性質を調べる「概要調査」③地下に調査施設を建設して詳しく地層の様子を調べる「精密調査」の3段階で構成されます。

各段階で都道府県知事と市町村長の意見を聴くことが法律で定められています。そのため地域の意に反して次の調査に進むことはありません。また計20年程度の調査期間中、放射性廃棄物は現地に一切持ち込まれません。

最初のステップである「文献調査」は、その地域の地質図などの文献・データや学術論文などを収集し、地層処分に関心を示していただけた地域の皆さまに事業を深く知っていただくとともに、次の調査に当たる概要調査を実施するかどうかを検討していただくための材料を集める事前調査的な位置づけの調査です。

現在の状況

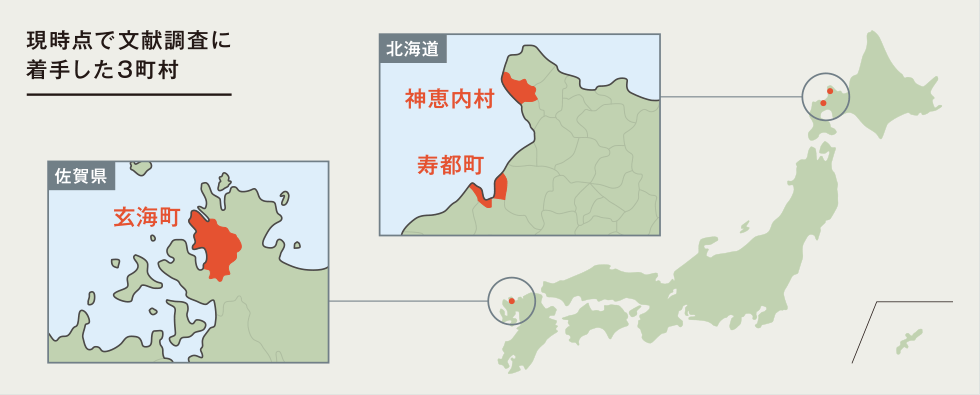

現時点では全国のうち3町村で文献調査に着手しています。寿都町、神恵内村は2020年11月に、その後受け入れを表明した佐賀県玄海町は今年6月に開始しました。

このうち寿都町、神恵内村については今年2月にNUMOが報告書の原案を経済産業省・資源エネルギー庁の審議会に提出し、概要調査の候補となるエリアが示されました。その後、同審議会での議論などを踏まえた修正を加え、8月に報告書案の審議が終了し、大筋で了承されました。

報告書は、今年11月、寿都町の片岡春雄町長と神恵内村の髙橋昌幸村長、北海道の鈴木直道知事に提出されるとともに、同日、官報や新聞などにより掲示する「公告」、報告書を誰でも閲覧できるようにする「縦覧」が始まりました。

今後は北海道内の総合振興局および振興局が所在する自治体や、ご希望をいただいた北海道内の自治体で報告書の内容に関する説明会が開催されるとともに、報告書に対する意見を受け付け、それに対するNUMOの見解書が取りまとめられます。そして、次の「概要調査」への移行に際して知事、町村長への意見聴取が行われ、経済産業大臣が判断を行います。

全国の皆さまとともに

原子力発電は化石燃料資源の乏しい日本にとって、電力の安定供給や、コストの抑制、エネルギー安全保障、気候変動対策に貢献する重要な電源であり、そのメリットは広く全国で共有されています。そのため、原子力発電を利活用するうえで避けては通れない高レベル放射性廃棄物等の最終処分は、日本全体で議論していかなければならない課題です。

国は、地層処分に適した処分地を選定するため、少しでも多くの調査地点から絞り込んでいくことが望ましいとの考えです。私ども原子力事業者も国やNUMOと連携し、これまで文献調査に着手した3町村にとどまらず、広く全国の皆さまに関心を持っていただけるよう、引き続き対話活動や情報発信に取り組む方針です。

SPECIAL

ISSUE

天然バリアと人工バリアで

隔離して閉じ込める「地層処分」

日本で推進している原子燃料サイクルでは、使用済燃料を再処理することで、重量の約95%を燃料として再利用し、廃棄物の量と有害度を大幅に低減します。一方で残り約5%の廃液は有効利用が困難な物質として残ります。これを「ガラス固化体」に加工したものを高レベル放射性廃棄物といいます。高レベル放射性廃棄物はこれまで、宇宙や海底への処分などさまざまな方法が検討され、長期の議論を経て、「地層処分」が最も安全で実現可能な方法との考え方が世界的に確立されました。日本では、地層処分することが法律でも定められています。

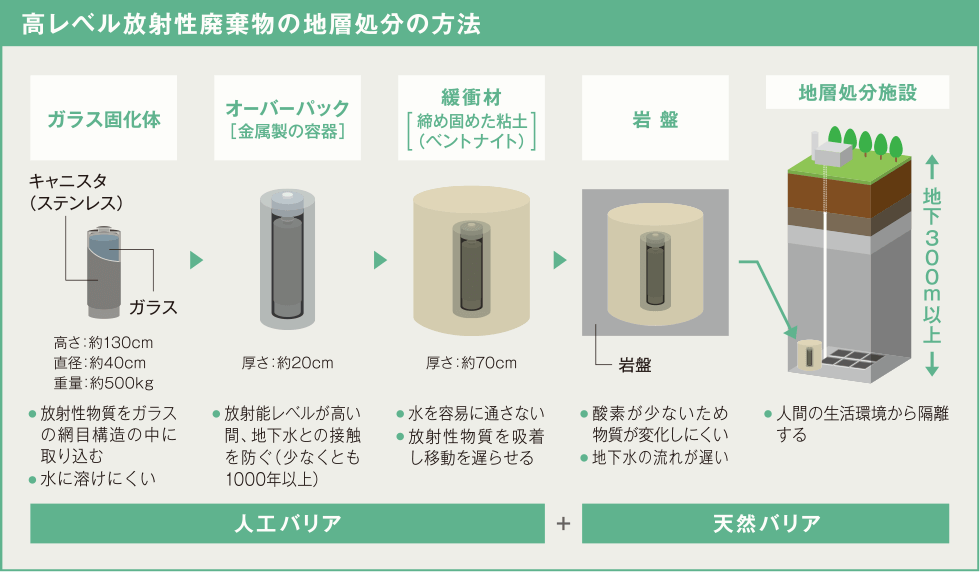

地層処分は、高レベル放射性廃棄物を30~50年間冷却した後、人間の生活環境から隔離した地下300m以上深い安定した岩盤に埋める処分方法です。地層処分には、数万年以上と非常に長い期間の安全確保が求められ、その間、廃棄物が再び生活環境にさらされたり、地下水と接触して環境に影響することがないようにしなければなりません。

安全を確保するため、火山活動や地殻変動の影響が小さい地域を慎重に選定し、地下深くの岩盤が持つ物質を閉じ込める力「天然バリア」を活用します。さらに確実性を高めるため、廃棄物に3重の「人工バリア」を施します。まず廃液にガラス原料を高温で融かし合わせて固め、ガラス固化体にします。放射性物質はガラスの極小レベルの網目構造に取り込まれ、地下水に溶け出るおそれが極めて小さくなります。

次にガラス固化体が地下水と接触することを防ぐため、厚い金属製の容器であるオーバーパックに封入します。地中は酸素が少ないため、錆びて劣化する可能性は低く抑えられます。さらに、ベントナイトという水を極めて通しづらい性質を持つ粘土でオーバーパックを覆います。

これらを用いれば長期にわたり生活環境への影響を防げる、とさまざまな研究で評価されており、今後も知見を深めていくことが重要です。