2025.09

2050年の需給シナリオ

最大8900万kWの供給力不足も

本年7月に電力広域的運営推進機関(広域機関)は2040年、2050年を想定した電力需給シナリオを公表しました。需給双方について技術進展や市場動向の不確実性を踏まえて複数ケースを設定し、その組み合わせによるシナリオを設定したものです。それらをみると、多くのケースで供給力が不足する結果となりました。これは将来、安定供給が損なわれる可能性があることを意味しており、新規電源への投資環境に加え、脱炭素に配慮しつつ既存電源を安定的に利用していく環境の整備が喫緊の課題であることを示唆しています。

デジタル、脱炭素が

電力需要を押し上げ

シナリオ検討に当たっては、専門知見を持つ研究機関や企業が技術検討会社として、それぞれ独立に、需要と供給力の想定を行いました。加えて、計30の業界団体・実務者などから意見も聴取することで、想定を客観的に評価し、必要に応じて修正しています。

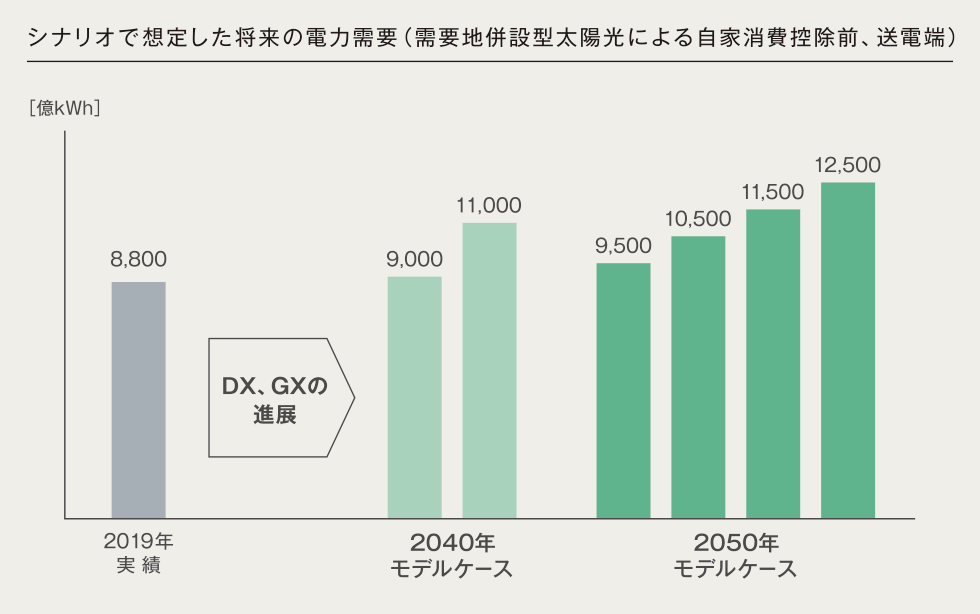

需要については人口減少や省エネルギーの進展はあるものの、主にDX(デジタルトランスフォーメーション)とGX(グリーントランスフォーメーション)が押し上げる要因になるとされました。具体的には、DXではAI(人工知能)の活用拡大によるデータセンターや半導体製造工場の新設が見込まれています。また、GXでは電気自動車(EV)の普及、鉄鋼業での電炉導入の拡大、製紙・セメント産業での自家発電から系統電力利用への転換などが見込まれています。

技術検討会社の想定を踏まえ、2040年の年間電力需要想定は9000億、1兆1000億kWhの2ケース、2050年は同9500億、1兆500億、1兆1500億、1兆2500億kWhの4ケースとしました。すべてのケースで2019年実績の約8800億kWhと比べ需要が増加することになります。

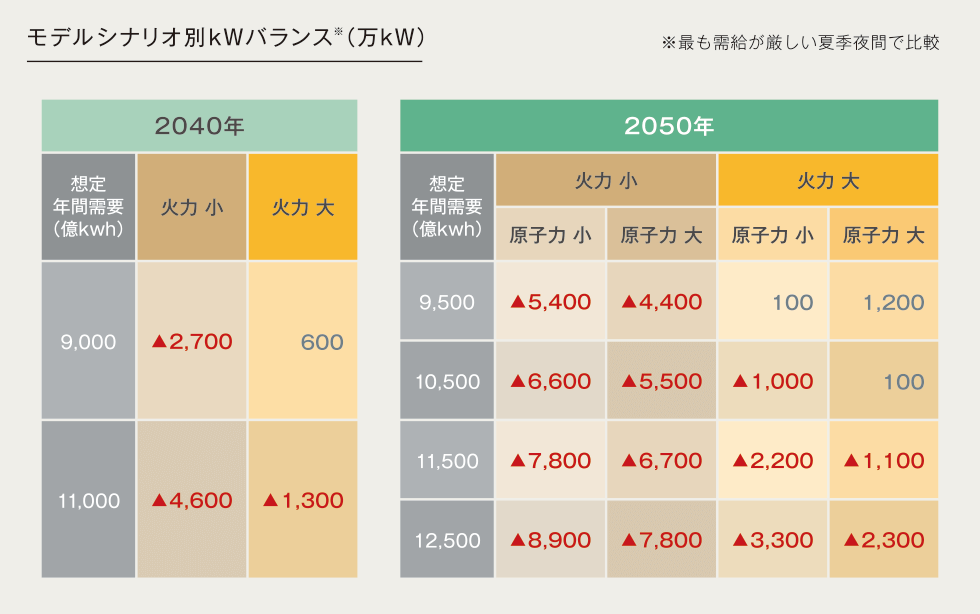

一方、供給力については再生可能エネルギーや原子力、火力の供給力見通しを踏まえケースを策定しました。2040年は火力発電所についてリプレース(建て替え)が行われず経年廃止により減少する「火力小」と、経年リプレースにより設備容量が維持される「火力大」の2ケースを想定。2050年は「火力小」「火力大」それぞれに、原子力発電所についても経年廃止により減少する「原子力小」と、経年リプレースにより設備容量が維持される「原子力大」の2ケースの組み合わせを想定し、4ケースに分けました。

広域機関「将来の電力需給シナリオに関する検討会」報告書より作成

これらを踏まえ、2040年は4シナリオ(需要2ケース×供給力2ケース)、2050年は16シナリオ(需要4ケース×供給力4ケース)を設定し、モデルシナリオ毎にkWバランスを4つの断面(夏季昼間、夏季夜間、冬季昼間、冬季夜間)で検討しました。

その結果、最も需給が厳しい夏季夜間において、2040年は3シナリオ、2050年は13シナリオで、発電設備がフル稼働しても需要に対し供給力が不足する可能性があることが示されました。

特に、2050年において需要がDX、GX進展により年間1兆2500億kWhに達する需要最大ケースで、供給側の火力、原子力ともにリプレースが進まなかった「火力小・原子力小」の供給力最小ケースのシナリオでは、最大8900万kWもの供給力が不足することが示されました。この場合、深刻な供給力不足によりDX、GXの進展が妨げられるばかりか、電力の安定供給が損なわれることで、国民生活に支障が生じかねません。

将来の電源確保へ

状況は「待ったなし」

需要が拡大することを念頭に、いかに供給力を確保していくかを、これまで以上に切実に考えるべき時期が来ていることが示唆されます。まず、原子力を最大限活用するとともに、その規模を持続的に確保する必要があります。その実現には安全を大前提に、既設炉の再稼働に加え、稼働率の向上や長期運転に向けた設備保守にしっかり取り組むことが重要です。加えて、このままでは既設炉の経年廃止に伴って2040年代以降に設備容量が低下していく見通しも踏まえ、安定供給に必要な容量を確保するための新増設も重要です。

火力についても、今後経年化が進む発電所のリプレースが必要となることが示唆されました。将来にわたり安定供給を確保するには、脱炭素化を大前提に一定規模の火力発電を維持する観点も欠かせません。

広域機関「将来の電力需給シナリオに関する検討会」報告書より作成

大型電源の建設には環境影響評価など事前の準備も含め長期のリードタイムを要することから、特に2040年に向けた供給力確保に残された時間は限られている状況です。

長期脱炭素電源オークション制度は、中長期的な供給力確保につながる手段の一つですが、今回示された需給シナリオを踏まえた募集量の検討など、必要な見直しを速やかに検討していくことが大切です。(今後の長期脱炭素電源オークション制度についての論点はEnelog Vol.71で詳しく解説しています)

将来にわたり、必要な供給力を確保するためには、発電事業者も含めた各プレーヤーの予見性を高める必要があります。今回のシナリオ検討結果を制度に反映することで、発電事業者などのプレーヤーの投資回収の予見性を高め、計画的な電源投資につなげることが重要です。ファイナンスを含む発電事業の環境整備についても早期に対応することで、投資が加速すると考えられます。

広域機関とは

2016年の電力小売全面自由化に先立ち、2015年に設立されました。需給計画・系統計画を取りまとめ、送電インフラの増強やエリアを越えた全国大での系統運用を図り、安定供給を維持することなどが役割です。国内の全ての電気事業者が会員となることが義務付けられています。今回紹介したシナリオは、広域機関内に発足した、中立な立場の有識者で構成する「将来の電力需給シナリオに関する検討会」が2023年から検討を進めていました。

関電、美浜で地質調査再開

将来見据え後継機検討へ

国内初の40年超運転を実現し、貴重な脱炭素電源として稼働する美浜発電所

関西電力は7月、美浜発電所のリプレース(建て替え)に向け、地質などの自主的調査を再開すると発表しました。2050年のカーボンニュートラルが国家的課題となり、今年閣議決定された第7次エネルギー基本計画では、原子力を持続的に活用する方針が示されました。また関西電力は「ゼロカーボンビジョン2050」において、原子力発電所の新増設・リプレースの実現を掲げています。これを推進していく中で、後継機の事業成立性検討の一環として自主的な現地調査の再開が必要と判断しました。

同発電所は福井県美浜町に立地し1970年に営業運転を開始。長年地域の安定供給を支えてきました。1、2号機は廃止措置中で、現在稼働するのは3号機(82万6000kW)のみです。徹底した安全対策を行った3号機は新規制基準に適合し、原子力規制委員会から40年を超える運転期間の延長認可を取得しています。ただ現在の枠組みでは60年(事業者から見て他律的な要素によって停止した期間を除く)を超えての運転はできないため、将来を見据えての検討が欠かせません。

地質などの自主的調査は2010年11月に開始していましたが、翌年3月の東日本大震災発生を受けてその後の調査を見合わせていました。関西電力は「新規制基準への適合性の観点から、地形や地質等の特性を把握し、後継機設置の可能性有無について検討するために行う」としています。調査期間は複数年かかる見通しです。

後継機は既存技術をベースに安全性を高めた革新軽水炉を中心に検討しており、実現すれば東日本大震災発生以降、初となる原子力発電設備の国内新規着工になります。関西電力は「調査の結果に加え、革新軽水炉の開発状況や規制の方針、さらに投資判断を行う上での事業環境整備の状況を総合的に考慮する必要があり、本調査の結果のみをもって後継機設置を判断するものではありません」としています。