ISSUE

2020.11

高レベル放射性廃棄物の最終処分って何?

処分場の場所はどうやって決める?

徐々に関心を持つ人が増えている高レベル放射性廃棄物の最終処分。今回は報道などでよく聞く「文献調査」をはじめ、処分地決定までのプロセスなどを紹介します。

Enelog vol.44より

- 原子力発電所の使用済燃料は再処理すると、再利用できる燃料(約95%)と廃液(約5%)に分かれます。廃液をガラス固化体に加工したものが高レベル放射性廃棄物です。

- 再処理を行うことで、処分する放射性廃棄物の量を大幅に減らすことができます。また、直接処分するよりも、天然ウラン並みの有害度になるまでの期間を大幅に短縮(約10万年→約8000年)できます。

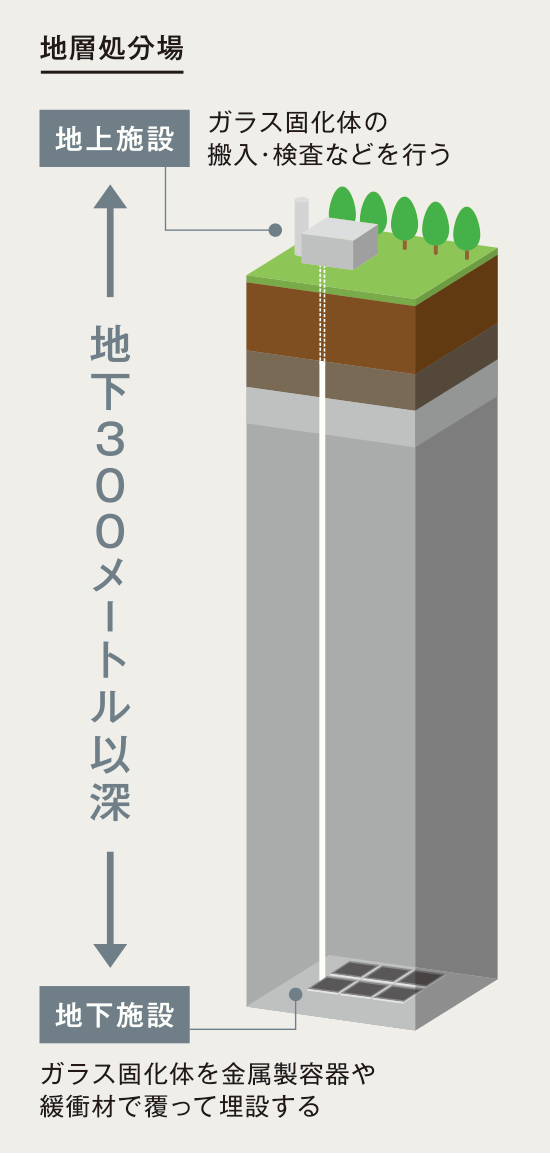

- 高レベル放射性廃棄物の処分方法は、地下深くの安定的な地層に埋める「地層処分」が最も確実な方法として世界的に共有されています。

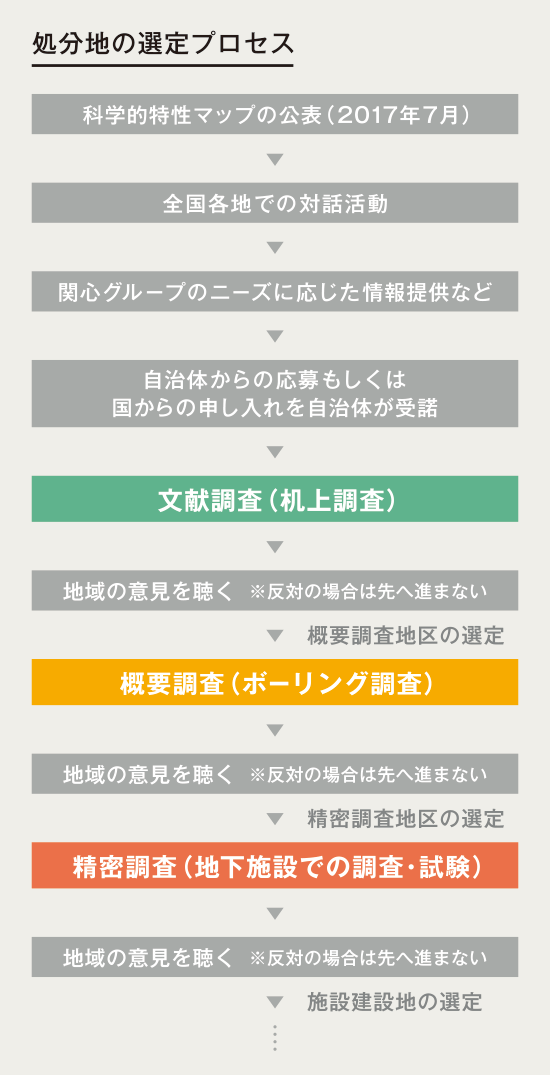

- 国内各地の地層処分への適性をおおまかに示した「科学的特性マップ」が政府から公表されています。

処分場はどこにつくる?

日本では、ガラス固化体を4万本以上埋設できる処分場を国内に1カ所建設する予定です。処分場は地上施設と地下施設からなり、地上施設は約1~2平方kmの広さですむ見込みです。(地下施設は6~10平方kmほどの見込み)

処分場をどこに建設するのかは現時点では決まっておらず、国・原子力発電環境整備機構(NUMO)により全国で説明会などを開催し、「そもそも地層処分とは何か」から広く知ってもらう活動に取り組んでいます。そして、「処分場建設を検討してもいい」と考える地域が出てきたなら、そこが建設に適した場所なのかどうかの調査が始まります。

処分地は3段階調査で決める

今年10月、北海道の寿都町と神恵内村は、町村内での説明会や意見聴取などを経て、「文献調査」への応募・受け入れを決定しました。

処分地を決めるプロセスには、主に3つの段階があります。地質図や学術論文などを基に、机上調査で処分場に向かない場所を調べる「文献調査」、ボーリングなどによって地表から地下の性質を調べる「概要調査」、地下に調査施設を建設して詳しく地層の様子を調べる「精密調査」です。また、調査のそれぞれの段階で地元の意見を改めて聞き、反対の場合は先に進まないことが法律で定められています。

処分地が決まったらどうなる?

もし、最終処分場というこれまでにない施設が地元に建設されることになれば、不安に思う人もいるかもしれません。一方で、最先端の研究施設をはじめとするビジネス誘致やインフラ整備が期待できるという面もあります。国やNUMOと地域が対話を重ね、できる限りの不安を解消しつつ、地域の発展を目指して事業を進めていくことが大切です。

埋設を待つガラス固化体

日本でこれまでに出た使用済燃料は、ガラス固化体換算で約2万6000本分になります。このうち、既にガラス固化体に加工され国内で保管されているのは約2500本です。できたばかりのガラス固化体は高温で放射能レベルも高いため、埋設できるようになるまで30~50年の冷却期間が必要です。この間に、放射能レベルは約80%下がります。

既に廃棄物は発生しているため、確実に処分しなければなりません。文献調査の開始から最終処分場の操業開始までには30年以上かかると見込まれています。次の世代にできるだけ宿題を残さないよう、皆さんと一緒になって考え、処分の道筋をつけていきたいと考えています。

Conちゃんが行く!

-

エネルギーについて身近な話題から紹介している特設サイト「Concent」内では、編集部員「Conちゃん」がNUMO職員の方に最終処分についてわかりやすく解説していただいているインタビューを掲載しています。こちらも併せてご覧ください。

「原子力発電のごみの最終処分」って何?

専門家に突撃インタビュー(前編)高レベル放射性廃棄物の処分場ってどこにつくるの?

専門家に突撃インタビュー(後編)https://www.concent-f.jp/enrepo/

-

今、話題の「文献調査」とは?

地域に判断のための材料を提供

最終処分地選定へ向けた動きが活発化し、耳にすることが増えた「文献調査」という言葉。いったいどのような調査なのでしょうか。皆さんの素朴な疑問にお答えします。

Q1そもそも文献調査って何?

最終処分場を建設する場所を決めるためには、まず候補となる地域の地下が地層処分に適しているか調査しなければなりません。その第一段階が「文献調査」です。

文献調査は文字通り、文献やデータを使って行う調査です。現地でのボーリング調査などを行うわけではありません。そういったより詳しい調査は、第二段階の「概要調査」や第三段階の「精密調査」で行います。

文献調査は地層処分事業に関心を示した地域に対し、事業について深く知ってもらうとともに、より詳しい調査を行うかどうか判断してもらうための材料を集める事前調査のようなもの、といえます。

Q2具体的にはどんなことを調べるの?

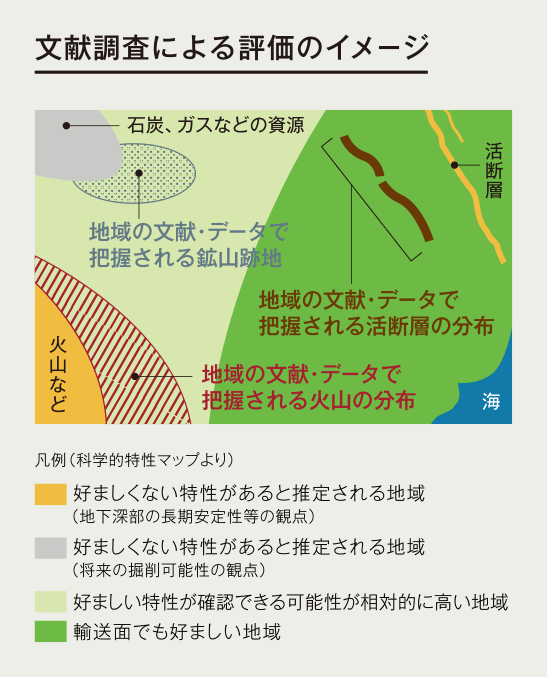

対象の地域について調べられた地質図やデータ、学術論文などを用いて、地域内に明らかに処分場には向かない場所がないか、といったことを調べます。具体的には、主に以下のような点を調査します。

- 地震などで過去に地層が大きく変動していないか、将来大きく変動するおそれが高くないか(火山、活断層、隆起・浸食など)

- 経済的に価値の高い鉱物資源が存在しないか

- 最終処分を行おうとする地層が、固まっていない礫、砂、泥などの状態でないか

国が2017年に公表した「科学的特性マップ」※は、全国規模で整備されたデータを基に各地の地層処分への適性をおおまかに示しました。文献調査では、よりその地域に特化したデータを使うことで、科学的特性マップには載っていない活断層や火山、地下の状況などについて調べます。その結果、処分場に向かない場所が新たに見つかれば、次の概要調査を行う場合の候補地から除外します。

文献調査による評価のイメージ

※詳しく知りたい方は、原子力発電環境整備機構(NUMO)ホームページ内の「科学的特性マップ」をご覧ください。

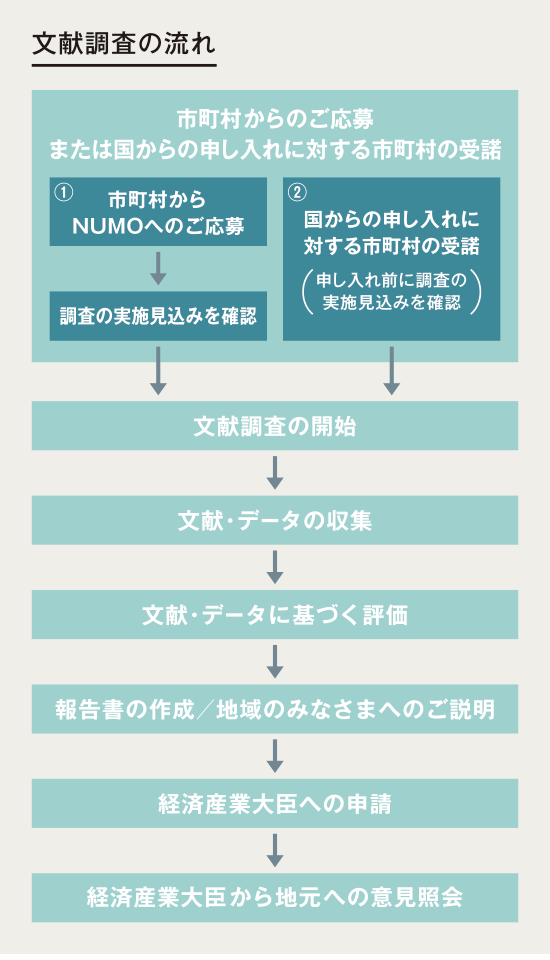

Q3調査する地域はどんなふうに決まって、調査はどのように進むの?

文献調査が始まるパターンは2種類あります。①市町村がNUMOに応募する②国から市町村に調査を申し入れ、市町村が受諾する——の2つです。北海道寿都町は①、神恵内村は②に該当します。①の場合は最初に科学的特性マップなどを用いて、地層処分に適切な地点が見つかる可能性があるかどうか、見込みを確認します。

①②ののち、調査でまず文献やデータを収集し、情報を整理します。その情報を用いて、地層の変動や鉱物資源の有無などについて評価します。評価結果は報告書にまとめます。

また、地域との対話を大事にし、調査期間中は丁寧に計画・進捗の説明や結果の報告、意見の聞き取りなどを行っていきます。

最終的に概要調査の候補地が見つかり、かつ地域の意見として概要調査を行うことを決めた場合、次の段階へと進みます。地域の意に反して進めることはありません。

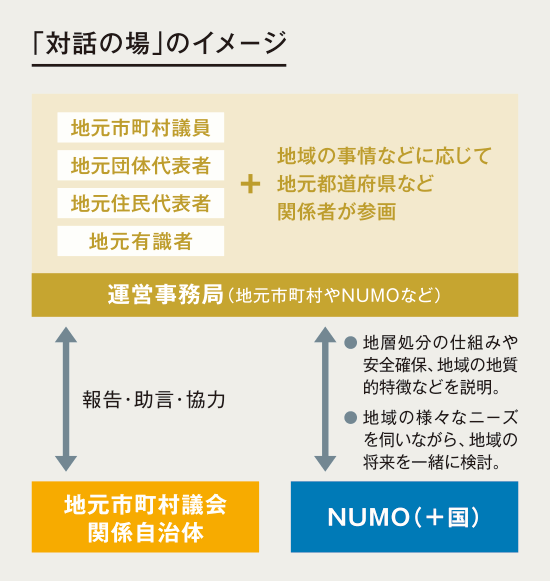

Q4地域との対話について、もっと詳しく教えて。

処分地を決める手続きにおいては、地域の意見を反映することが特に重要視されています。

地域の意見をまとめるには、まず地域の人たちに最終処分について関心を持っていただき、深めてもらうことが大切です。そのためNUMOでは、文献調査の実施地域に設置された「対話の場」で継続的に対話や情報共有を行っていく方針です。対話の場では文献調査の進捗や結果の説明、地層処分に関する情報などに加え、将来に向けた地域の発展ビジョンについても検討していきます。ただ最終処分地を選び建設するのではなく、それをきっかけに地域と共生・発展していくことが大切だと考えています。

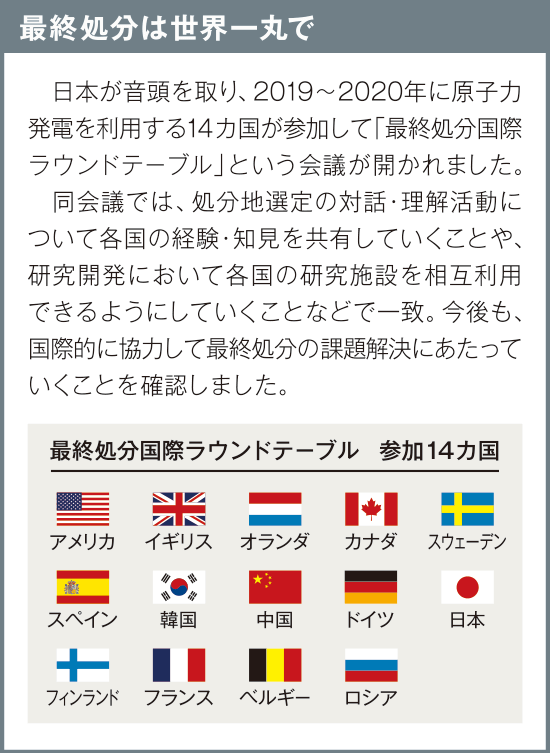

世界各国で進む地層処分

高レベル放射性廃棄物の最終処分は、原子力を利用する各国に共通の課題です。ほとんどの国が地層処分の採用を決めており、その中でも取り組みが進んでいるフィンランド、スウェーデン、カナダの事例を紹介します。

最も先行するフィンランド

フィンランドは、世界で最も早く最終処分地を決めた国です。2001年に同国南西部のオルキルオトに決定、2020年代前半の操業を目指し、最終処分施設「オンカロ」を建設しています。

オルキルオトでは原子力発電所が長年運用されており、地元の原子力への理解度が高かったことに加え、政府の処分地選定手続きや原子力規制機関への信頼感が高かったことが処分施設受け入れにつながりました。

オンカロの地下坑道 提供:電気新聞

地域発展見据えるスウェーデン

2009年、ストックホルム北方に位置するエストハンマル市フォルスマルクを処分地に選定しました。2011年に立地・建設許可申請書を提出、2029年頃の操業開始を見込んでいます。

市長によると、同市では処分場の立地によってインフラ整備や中小企業の支援が進み、ハイテク技術や研究者が集まる工業地帯になりうる、といった地域発展に前向きな認識が市民と共有されているとのことです。

処分地決定近づくカナダ

2019年までに、9地点あった最終処分場候補地をサウス・ブルースとイグナスの2地点(いずれもオンタリオ州)に絞り込みました。前者は堆積岩、後者は結晶岩の地層となっているのが特徴で、今秋までに両地点とも現地調査が始まっています。

2023年までにいずれかを優先サイトとして確定させる予定で、操業開始は2040~2045年を計画しています。