2024.02

多発する自然災害、コロナ禍、緊迫する世界情勢……。混迷・分断の時代に突入した日本はいかなる針路を採るべきなのか。また、他国に資源を依存する日本を取りまくエネルギー情勢も極めて多難。今後の日本のエネルギー政策はどうあるべきか。気鋭の論客・先崎彰容さん、元衆議院議員で現在はコメンテーターとして活躍中の金子恵美さんのお二人を、電気事業連合会の佐々木敏春さんが迎え、活発な議論を交わした。

混迷と分断の時代を迎えて

-

佐々木 ロシアがウクライナに本格的な軍事侵攻を開始して2年。さらには、イスラエル・ハマス戦争が勃発し、世界情勢は緊迫の度合いを増しています。また国内においては、経済の停滞が慢性化するとともに、地震や豪雨などの自然災害が多発しているほか、先般のコロナ禍は、感染症が現代社会の大きなリスク要因になるという教訓を残しました。先崎さんは、この状況をどのように捉えていらっしゃいますか?

先崎 私は、世界も日本も「混迷の時代」に突入したと考えています。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナへの軍事侵攻の後、「新しい世界秩序を作りたい」と宣言しました。また、イスラエル・ハマス戦争も、欧米によって押さえつけられてきたイスラム社会の反発が根底にあります。いずれも、ここ100年程で作られた欧米を中心とした秩序とルールを普遍的な価値だとする世界を拒絶する動きが、噴出したものと考えられます。さらには中国の台頭による米中対立や、グローバルサウスの国々も存在感を増している状況です。これらが意味するのは、自由と民主主義を信奉する日本人にとって自明の価値観、これを共有してきた国々の世界の秩序が完全に過渡期を迎えたということでしょう。色々な国や地域が、新たに世界の「ルールメーカー」になろうとしているのです。

佐々木 国内の状況はどうでしょう。

先崎 国内も同じです。例えば、新聞やテレビなどのマスコミが、YouTubeで情報を発信するユーチューバーなどにその座を脅かされています。従来のメディアの権威が失墜し、代わってスマートフォンさえ持っていれば誰でも情報を発信・拡散できる時代、すなわち一億総プロデューサー時代になったと言えます。国内の社会もまた、権力が細かく分散し、ルールメークする者が不在という、いわゆる「混迷の時代」を迎えています。

佐々木 金子さんはいかがでしょう。

金子 私は、現在の国際社会を「分断の時代」と捉えています。西側諸国をはじめとする民主主義の価値観を共有する陣営と、中国、ロシアなどそれに与さない陣営、そこにイスラムやグローバルサウスなどが加わり、陣営同士の分断が深刻化しています。経済の対立が安全保障の対立を呼び起こし、それがまた経済的な対立を招くという負のスパイラル。武力による戦争と経済の戦争が表裏一体に引き起こされています。

佐々木 国内はいかがでしょう。

金子 日本もアメリカのような二極化と格差社会への道を確実に歩んでいます。コロナ禍においては、なんとか難局を乗り越えた人たちがいれば、廃業の道を余儀なくされた人たちもいて、分断に拍車をかけました。

今はネット社会が、分断により取り残されてしまった人たちの不満の受け皿になっており、そこに政治への不信感が充満しています。佐々木 現在の日本の混迷・分断を生んだ原因は何だとお考えですか?

先崎 1980年代にイギリスのサッチャー首相、アメリカのレーガン大統領が推し進めた改革は、政府の力を小さくして、経済に競争原理を導入する、いわゆる「グローバル化」でした。日本も90年代以降、グローバル化の流れに乗ってゆく。社会に創造的な発想が生まれ、新しい雇用や市場が創出されることが期待されたわけですが、残念ながら、そうはなりませんでした。

佐々木 その後、日本経済は長い停滞に見舞われています。

先崎 また、もうひとつの混迷・分断の要素として、アメリカの政治経済学者のフランシス・フクヤマは、アメリカを含めた先進国の中で、これからの政治は経済格差問題に加え、性差、人種などの差別を含めた「尊厳の政治」が最大の課題になってくると述べています。

金子 格差は貧富の差だけではなく、多様化しており、社会の混迷や分断をさらに深めているとも言えますね。

令和日本が採るべき針路とは

先崎 バブル崩壊で戦後初めて右肩下がりを経験してから約30年。社会構造全体が変わっているのに、過去の成功モデルを当てはめようと繰り返してきたところに無理がある。時代の変化を直視し、新たな社会システムをデザインし直すことが必要です。

金子 私も今の日本の状況に即した国家像を示すのは、政治の責務だと思います。しかし、今のところ、確たるメッセージが国民に伝わっているようには見えません。政治と国民の間の分断も深まるばかりです。

先崎 かつては、田中角栄首相の「日本列島改造論」(1972)や大平正芳首相の「田園都市国家構想」(1980)など、国民の心を鷲掴みにした旗印があった。それらは時代の空気に沿って生まれた言葉でした。今、政治には、こうした社会全体を盛り上げるメッセージが求められていると思います。

金子 日本が戦後、奇跡的な復興を果たした背景には、国民性というか、みんなで一丸となって成長していくという部分が大きかったと思います。それを支えていたのが、「終身雇用」と「年功序列」でした。しかし、バブル崩壊後、社会がグローバル化されていく過程で、それらは捨て去られ、アメリカナイズされた成果主義と実力主義が新たな規範となりました。しかし、混迷・分断の時代となった今こそ、孤立していたり、将来に不安を覚えたりしている人たちが安心して暮らせる政策、例えば、「令和版終身雇用」のようなシステムを創出できないか、と考えています。

先崎 確かに外国の取り組みを日本にとって良いものか確かめもせずに、政策に取り入れようとするのが、日本の伝統的な悪癖だと思います。日本は今まで、何をしてきて、何が正しかったのか、何を変えなければならなかったのか、改めて問い直す必要があります。

-

先崎 彰容

Akinaka SenzakiPROFILE

1975年生まれ。東京大学文学部卒。東北大学大学院で日本思想史を専攻。文学博士。現在は日本大学危機管理学部教授。著書に『ナショナリズムの復権』『違和感の正体』『未完の西郷隆盛』『バッシング論』『国家の尊厳』など多数。

佐々木 敏春

Toshiharu SasakiPROFILE

1962年生まれ。慶應義塾大学商学部卒。85年中部電力入社。執行役員・広報室長、常務執行役員・静岡支店長兼電力ネットワークカンパニー静岡支社長、常務執行役員・静岡支店長を経て、2022年4月より専務執行役員待遇・電気事業連合会出向(副会長)。

金子 恵美

Megumi KanekoPROFILE

1978年生まれ。早稲田大学第一文学部卒。新潟市議会議員(1期)、新潟県議会議員(2期)、衆議院議員(2期)。2016年総務大臣政務官を務める。現在は政治評論家、コメンテーターとして活動。著書に『もしも日本から政治家がいなくなったら』などがある。

佐々木 我々はどんな存在になりたいのか、足元を見つめ直さなければならないということですね。

先崎 海外のグローバル基準を取り入れるというのは、人と金とモノとが世界中を環流して激しく動けば動くほど正しいとする考え方に従うことを意味します。平時はそれでいい。しかし、非常事態には、毒が即座に回って窒息状態に陥り、全部が瓦解する。インバウンド政策を例に採ると、平時にはたくさん観光客が来てお金を落としてくれるものの、いったん非常事態になると彼らは来なくなる。国際社会の事象に、国内の地方都市の宿泊施設がダイレクトに影響を受ける。つまりグローバルとは、「脆弱性」が増す社会なのです。混迷の時代に入った今こそ、世界の事象から直接影響を受けない国造りが必要なのです。

エネルギーのあるべき姿とは

佐々木 これまでの議論で、日本が混迷・分断の時代に至った背景について指摘いただくとともに、今後の令和日本が採るべき針路について示唆をいただきました。これらの点を踏まえ、改めて現在のエネルギー・電力業界に目を向けると、2050年カーボンニュートラル実現に向けた脱炭素化への対応、また、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う世界規模での資源獲得競争と燃料価格の高騰なども加わり、まさに世界的な潮流によって事業環境は複雑さを増していると感じています。今後のエネルギーや電力事業の姿はどうあるべきとお考えですか。

先崎 電力や水道などの社会基盤をなすインフラは、本来競争原理になじみません。例えば、電力の自由化で、ある地方の電力事業に東京の企業が参入し、価格競争に勝ち抜いたとしましょう。しかし、こういう企業は非常時になり事業の旨味が失われると撤退します。それから、自由化すると価格の変動幅が大きくなってしまう。これでは、生活者が長期のビジョンを立てることができません。そのため、電力のような生死に直結するインフラは、国策のもと、地域に根付いた責任ある事業であるべきと考えます。

金子 政治は国民の生命と財産を守ることが使命であり、エネルギーの確保は最優先事項です。エネルギー資源に乏しい日本では、エネルギー政策の基本方針としてS+E、安全性(Safety)を大前提に、安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境適合(Environment)の同時達成を掲げています。この方針を国民全体でしっかり共有し、理解を深めていく必要があると強く感じます。

佐々木 日本のエネルギー自給率は13.3%(2021年度)。経済協力開発機構(OECD)加盟38カ国の中で37位と極めて低く、これを是正するのは喫緊の課題です。現在の緊迫する国際情勢に鑑みるに、平時というのは非常時に備える時間と捉えるべきです。石油や液化天然ガス(LNG)はコモディティの一つとされ、平時なら、お金さえ出せば手に入る。しかし、非常時には戦略物資に変じます。そのため、資源に乏しい日本としては、どうしたら自立していけるかということを、真剣に考える必要があります。

金子 日本が採る戦略としては、やはり、供給する電気を、火力、水力、原子力、自然エネルギーなどの多様な発電方式を組み合わせて、エネルギー源ごとの強みが最大限に発揮され、弱みが補完されるよう、「エネルギーミックス」を追求していくことです。今は燃料価格の高騰などもあり、国民の電力やエネルギーへの関心が増しています。しかし、エネルギー自給率や電源構成などの理解は不十分ですし、情報提供を国も政治も本腰を入れて取り組むべきです。

佐々木 データセンターの建設増や、AI・EVの拡大などにより、近い将来、電力需要はさらに高まると予測されます。電力の安定供給と脱炭素の両立を達成するために、エネルギーミックスを進めつつ、原子力の再稼働・新増設に加え、火力においては燃焼時にCO2が発生しない水素・アンモニアの活用や、発生させたCO2を回収・貯留し活用する技術(CCUS)などの新技術を磨いていく必要があります。

さらに、こうした新技術を早期に確立させ、日本と同様に資源を持たない各国が経済成長していくために、電力の安定供給と脱炭素を両立させる現実的な道筋として示していくことにより、国際貢献を果たしていく取り組みも重要だと考えます。

先崎 そうした取り組みは、日本のエネルギーに関する同志国をつくるという意味で、ひとつの武器になります。

金子 日本のエネルギー技術でグローバルサウスの発展に貢献をしていくということですね。

佐々木 電力事業は、社会や国の存立に対する屋台骨としての役割を担っていると自覚し、引き続きしっかりと事業者としての役割と責任を果たしていく覚悟を新たにしました。

本日はお二人のお話を伺い、これからの日本が進むべき針路を明らかにすることができました。今回の議論が混迷・分断する令和日本の道標となることを期待しています。

提供 電気事業連合会

企画制作 新潮社 / 撮影 荒井孝治

※週刊新潮2024年2月15日発売号より転載

電気事業連合会Webコンテンツのご紹介

動画コンテンツ

THE POWER OF ELECTRICITY ~電気の力で、未来をつなぐ~

-

File.005

エネルギー×環境にやさしい交通 ~電気バス~

電気を動力源として走行時に排気ガスを出さず環境にやさしい電気バスによって、私たちの暮らしや環境がどのように変わっていくのか、走るだけではない電気バスの取り組みとSDGsとの関わりなどを学ぶことができます。

本コンテンツは、学習指導要領における小学6年生理科の単元に沿って作成しており、ワークシートや指導案も公開していますので、学校の授業などでぜひご活用ください。動画と授業用資料はこちら

https://fepc.enelearning.jp/teaching/thepowerofelectricity/ -

HPコンテンツ

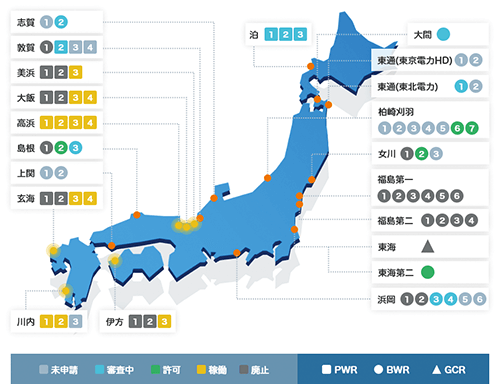

日本の原子力発電所稼働状況一覧

-

原子力発電所について調べたい方やPR施設を訪問されたい方、原子力発電所をご取材されたい報道関係者の方向けに、日本国内の原子力発電所に関する情報をまとめていますので、ぜひご活用ください。

-