- 電力広域的運営推進機関

企画部 担当部長 - 小西 伸平氏KONISHI SHINPEI

2025.09

未来の安定供給見据え

シナリオを課題解決の礎に

電力広域的運営推進機関(以下、広域機関)を中心に策定した将来の電力需給シナリオは、供給力不足に陥るケースの多さと不足規模の大きさが各方面に驚きをもって受け止められました。策定プロセスを事務方として支えた広域機関企画部の小西伸平担当部長に、シナリオ策定の経緯や意義、目的を尋ねるとともに、内容の特徴や、将来の電力不足を防ぐための道について話を聴きました。

シナリオ策定の契機は政府のGX(グリーントランスフォーメーション)実行会議で電気事業制度全体の再点検が提起されたことです。国や広域機関、電力事業者で共有し、長期脱炭素電源オークションの円滑な実施や計画的な電源開発の推進に資することを目的としています。2040、2050年という将来を見据え、長期視点での需給バランス、つまり「将来、電気が足りるか」を検討しました。

将来の電力需要と供給力は実績ある3機関に依頼し、専門的知見に基づきケースごとに幅のある想定を行いました。結果については30に及ぶ業界団体・事業者等から意見を聴取し、必要に応じて修正を行うことで、多様性と客観性を確保しました。従来、人口減少で電力需要が減少する予想が一般的でしたが、急速なDX(デジタルトランスフォーメーション)、GXの進展、特にデータセンターの拡大により、将来の電力需要が増加する可能性がある、という潮目の変化を捉えています。

需給バランスは「kW(特定の時間的断面)」と「kWh(年間を通じた総量)」の両面で評価しました。特に注目したのが、太陽光は発電しないが需要の比較的高い夏季夜間の時間帯などに、供給力不足の断面が発生する可能性です。結果として複数ケースでkWバランスが成立しない、「電気が足りない」状態が確認されました。供給力のモデルケースは、原子力や火力の経年化を前提に、設備更新が進むケース・進まないケースを想定しました。需要が横ばいのケースでも設備更新が必要であることに加え、需要が伸びるケースでは設備更新が行われたとしても、供給力が不足すると示されました。さらにkWhバランスから見えてきたのが火力発電の利用率の低下です。火力はkW確保に必要ですが、再エネの比率が増えるため、調整力としての役割が大きくなり、利用率は低下します。これにより採算性が厳しくなる構造的課題も明らかになりました。

シナリオ公表後は多くの関係者から「衝撃的」との声がありました。特に需要が最も伸びるシナリオにおける最大8900万kWの不足といった数値に強い関心が寄せられましたし、需要が横ばいのシナリオであっても、経年火力の設備更新が進まないと相当量の供給力不足が発生する可能性も併せて提示されており、このような検討結果を我々も重く受け止めています。

不確実性を内包した想定であり施策には慎重な検討が必要ですが、同時に「迅速さ」も必要です。今回のシナリオでは、2040年までに約4000万kWの火力が経年廃止される可能性があるという前提を置いています。2040年までの15年という短い時間でこれを補うことはかなり大変で、実現には関連産業の協力と創意工夫が不可欠です。

今後はこのシナリオを「電源建設を促す政策措置」「長期的な調整力確保」「電源と需要のエリア偏在」「需要想定や供給力管理」といった課題の検討材料などとして多方面での活用を期待します。

(2025年8月22日インタビュー)

PROFILE

1994年東京大学法学部卒、関西電力入社。主に企画部門にて電力自由化対応を担当する一方、米国ビジネススクールへの留学や内閣官房への出向も経験。その後、卸電力取引の拡大や需給部門の立上げに関する業務に携わり、エネルギー需給本部需給企画・電力取引部長を務めた後、2023年から電力広域的運営推進機関に出向。

Webコンテンツ

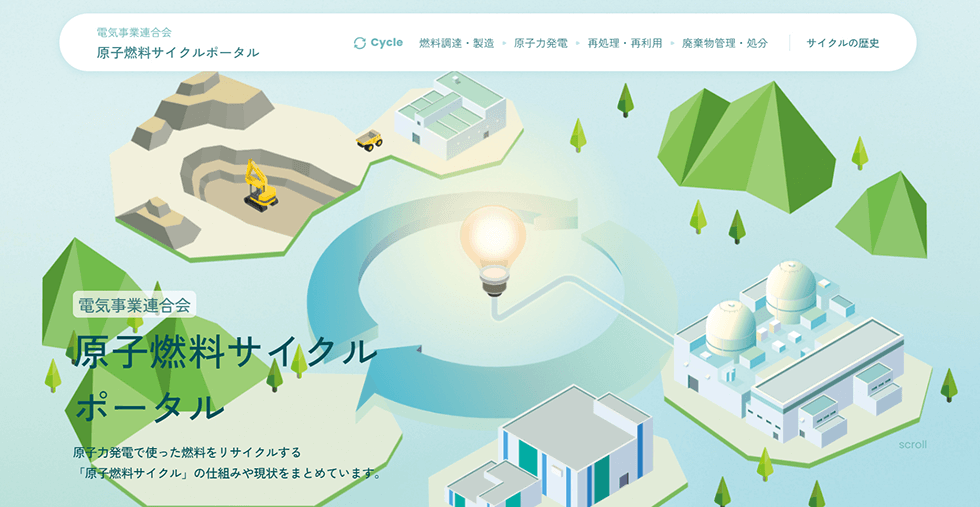

原子燃料サイクルポータル

原子力発電で使った燃料をリサイクルする原子燃料サイクルについて、ウランの採掘から燃料の製造、原子力発電所での利用、使用済燃料の再処理、廃棄物の処分までの流れを、視覚的に分かりやすくまとめています。また、日本が原子燃料サイクルを導入してきた歴史についてもご紹介し、その意義等について解説しています。

原子燃料サイクルに関する基本情報や、各工程の詳細情報を調べたいときのポータルサイトとして、ご活用ください。