2018.01

再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取り組み

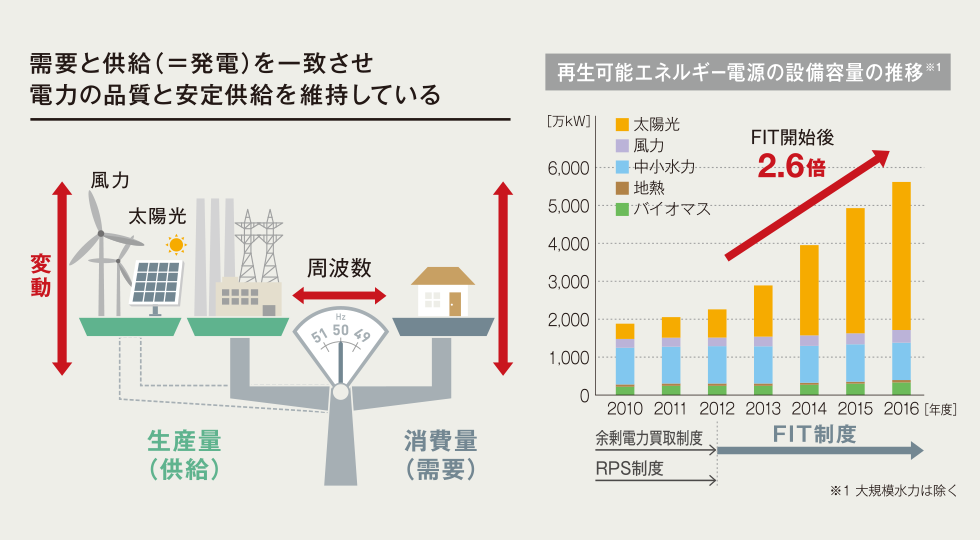

電気は、発電してから送電線や変電所などの電力系統(電力ネットワーク)を通ってご家庭や事業所に届けられています。近年では、太陽光発電や風力発電など発電量が天候に左右される再生可能エネルギーが急速に拡大したことから、電力の安定供給を維持するため、さまざまな工夫を行っています。

今回は再生可能エネルギーの導入拡大に向けた課題と取り組みを紹介します。

発電量のコントロールが難しい再生可能エネルギー

電力を安定してお届けするには、電気の消費量(需要)と生産量(供給)のバランスをとる必要があります。このバランスが崩れてしまうと、周波数や電圧に乱れが生じて工場の機器などに影響が及んだり、大規模な停電につながる恐れもあります。

再生可能エネルギーは、発電時に二酸化炭素(CO2)を排出しないなどのメリットがあるため、電気事業者としても積極的に導入拡大に取り組んでいます。

一方、再生可能エネルギーの中で導入が急拡大している太陽光発電や風力発電は発電量が天候に左右されることから、調整がとても難しいという特徴があります。そのため、再生可能エネルギーを電力ネットワークに導入し、活用する際には、需要の変動分に加え、太陽光・風力発電の出力変動分もあわせて瞬時瞬時で需要と供給のバランスを維持していく必要があります。

出典:資源エネルギー庁HPをもとに作成

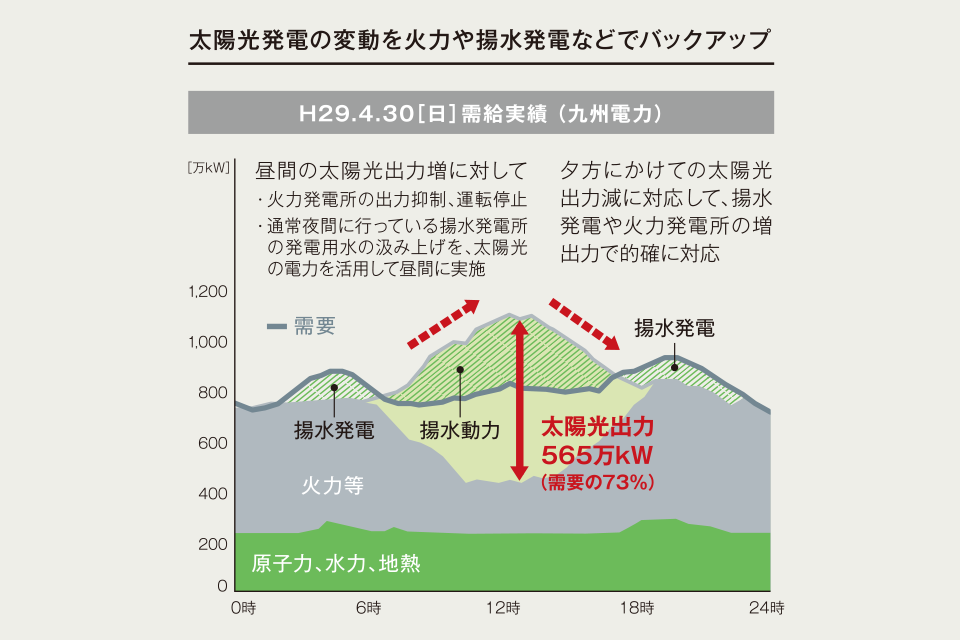

九州地域では太陽光発電の出力が需要の7割超を占めるケースも

2012年に開始されたFIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)により、太陽光発電をはじめとする大量の再生可能エネルギーの導入が急速に進みました。その結果、電力需要の少ない季節においては、日中の時間帯の電力需要に占める太陽光発電の割合が7割を超えるケースも出ています。

具体的には九州地域では昨年4月23日昼、太陽光発電による出力が607万kWとなり、電力需要に占める太陽光発電の割合は76%と過去最大を記録しました。大型連休中の同月30日には、電力需要約770万kWに対して、太陽光発電の出力が565万kW(73%)に達しました。

発電量の調整が難しい再生可能エネルギーの急速な拡大に対して、各地域の電力ネットワークの運用を担う電力会社は、火力発電所の出力を抑制したり、揚水発電所では通常夜間に行っていた揚水発電を昼間に行ったりするなどの対応をとっています。昨年4月30日の九州地域の事例でも、九州電力が保有する全8台の揚水発電機を活用して昼間に水を汲み上げる運転を行うとともに、火力発電所の出力抑制や運転の停止を行い、何とか需要と供給のバランスを保ちました。

出典:九州電力

需要と供給のバランスを維持する対策としては、ほかにも地域の電力ネットワークを結ぶ連系線を活用して、自社の供給エリア外へ需要を上回る発電量を送電する対策があります。実際、昨年9月には、調整力が不足した(エリア内の供給力が需要を上回った)場合を想定した訓練を実施するなど、いくつもの段階にわたる電力の安定供給確保に必要な対策をあらかじめ準備しておくことで、需要と供給のバランスの維持に努めています。なお、これらの対策を最大限行ったとしても、供給力が需要を上回る場合には、FIT法および国の広域機関※のルールに基づき、再生可能エネルギーの出力抑制を行うことがあります。

このように、需要と供給のバランスを維持する対策の順位や条件を定めた「優先給電ルール」に沿って需要と供給のバランスの維持と再生可能エネルギーの最大限の受け入れの両立に取り組んでいます。

※広域機関とは、2015年4月に設立された国の電力広域的運営推進機関のこと。電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進めるとともに、全国大で平常時・緊急時の需給調整機能を強化することを目的にしています。

-

中央給電指令所(九州電力)

-

再生可能エネルギー運用システム(九州電力)

欧州とは異なる日本の送電網の特徴

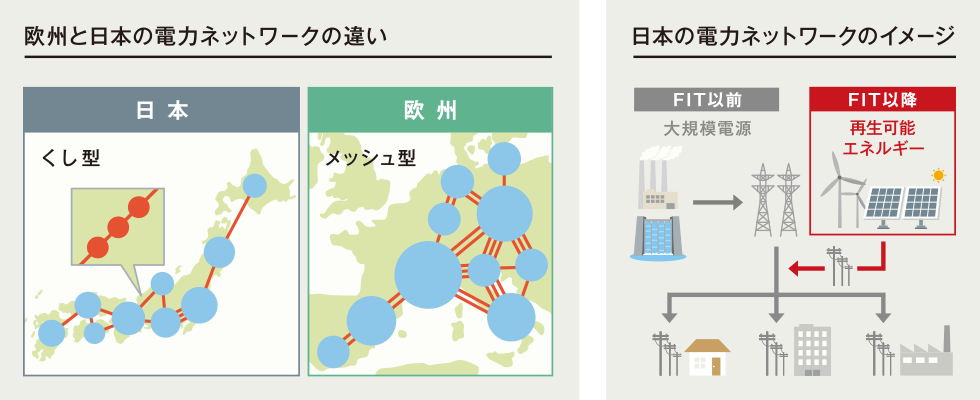

電力ネットワークの構成は、国ごとに大きく異なっています。陸続きの欧州における電力ネットワークは、歴史的に網目状に張り巡らされた「メッシュ型」と呼ばれる送電網となっており、他の国やエリアとの間で電気を簡単にやりとりすることができます。

一方、島国であり、国土が南北に細長い日本の電力ネットワークは、北海道から九州までほぼ一直線に並び、隣接した電力会社同士が団子のくしのようになっていることから「くし型」と呼ばれています。エリアごとに、需給バランスの管理が行われ、あるエリアで停電が発生した場合でも他のエリアは影響を受けにくいというメリットがあります。

また、発電された電力は、ロスを減らし効率よく送る観点から、送電容量の規模が大きい高電圧の送電線を経由して消費地の近くまで運ばれます。その後、需要に応じた電圧に下げられ、お客さまへ届けられます。こうした流通設備の建設に際しては、先々の需要を見通して安定供給を確保するとともに、効率的で最適な電力ネットワークを形成してきました。

しかし、2012年のFIT制度開始以降、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの接続申込みが急激に増加しています。特に日本では、需要が少なく、もともと送電容量の規模が小さい地域などに風況の良いエリアや日照量の多いエリアが偏在しており、その地域に再生可能エネルギーの申込みが集中し、送電線の容量が不足するといった課題も出ています。

こうした中、昨年3月に、広域機関より、これまでの電力ネットワークの運用や設備形成の考え方を大きく変え、「既存の電力ネットワークを最大限活用することで、電源コストと流通コストの総合的な最小化を図る」という方向性が示されました。

出典:電力中央研究所の資料をもとに作成

「日本版コネクト&マネージ」とは何か

昨年12月、国は「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」を設置し、2030年度のエネルギーミックスの着実な達成に向け、再生可能エネルギーのコスト競争力強化や再生可能エネルギーの拡大に伴う電力ネットワークの運用や設備形成に係る論点などについて、議論を進めています。

このうち、再生可能エネルギーのコスト競争力強化については、FITの下で一定程度導入が進んでいる、または導入拡大が見込まれる電源について、入札制度の活用などによって競争を促し、発電コストの低減を進めていく必要があることなどが検討課題として示されています。

また、再生可能エネルギーをより導入していくためには、電力ネットワークの増強や新設が必要となりますが、それには多額の費用と時間を要します。そのため、現在、注目されているのがイギリスやアイルランドなどで導入されている「コネクト&マネージ」の考え方です。

欧州における「コネクト&マネージ」とは、既存の電力ネットワークを最大限活用し、一定の条件を付けた上で再生可能エネルギーの接続を認める制度のことです。

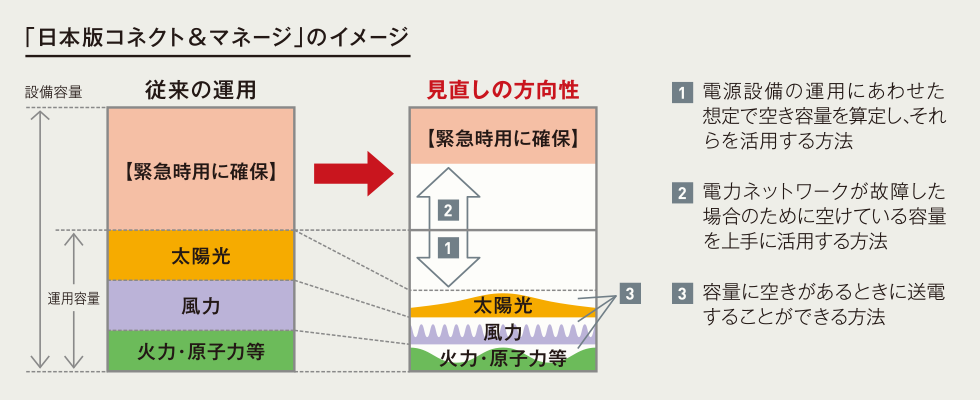

これを踏まえ「日本版コネクト&マネージ」として、再生可能エネルギーをはじめとしたより多くの電源を接続できるよう、

1電源設備の運用にあわせた想定で空き容量を算定し、それらを活用する方法

2電力ネットワークが故障した場合のために空けている容量を上手に活用する方法

3容量に空きがあるときに送電することができる方法

などについて、技術面や運用面などを含めた検討が進められています。

再生可能エネルギーについては、私どもも改正FIT法の下で導入に向けて最大限の取り組みを行っているところです。一方で導入以降、年々増加を続けているFITによる買取費用の将来や、既存の電力ネットワークの有効活用を前提にした効率的な設備形成などの視点も重要であり、「再生可能エネルギーの最大限の導入」とともに「国民負担の抑制」についても目指すべきだと考えます。

私どもは今後も、これらの検討に積極的に協力するとともに、引き続き、電力の安定供給のための努力を続けてまいります。

出典:資源エネルギー庁HPをもとに作成

「80年運転」に向けて動き始めた米国の原子力発電

海外電力調査会 調査第一部 研究員

松井 亮太

2018年1月現在、世界で運転中の原子炉は約450基あり、その内80基以上の原子炉は既に40年以上運転しているが、機器のメンテナンスや交換等が行われており、今日まで安全に運転を続けている。ほとんどの国では40年を超えて原子炉の運転を行おうとしており、本稿では米国の事例を紹介する。

米国の原子力法では、原子炉の運転ライセンス期間が「40年間」と定められている。そのため、40年以上運転するにはライセンスの更新が必要となる。ライセンス更新審査では、運転期間を延長する20年間で安全性と環境影響評価に問題ないことを米国原子力規制委員会(NRC)が確認する。

なお、この「40年間」の根拠について、NRCはホームページで以下のように説明しており、原子炉の設計上の寿命ではないことが明確に示されている。

Q:運転ライセンス期間はなぜ40年間なのか?

A:一般的に原子力発電所は40年間で費用回収できるとされていることから40年間と定められた。40年間のライセンス期間は安全性や技術的問題や環境性の観点から決められたものではない。

(出典:NRCホームページ)

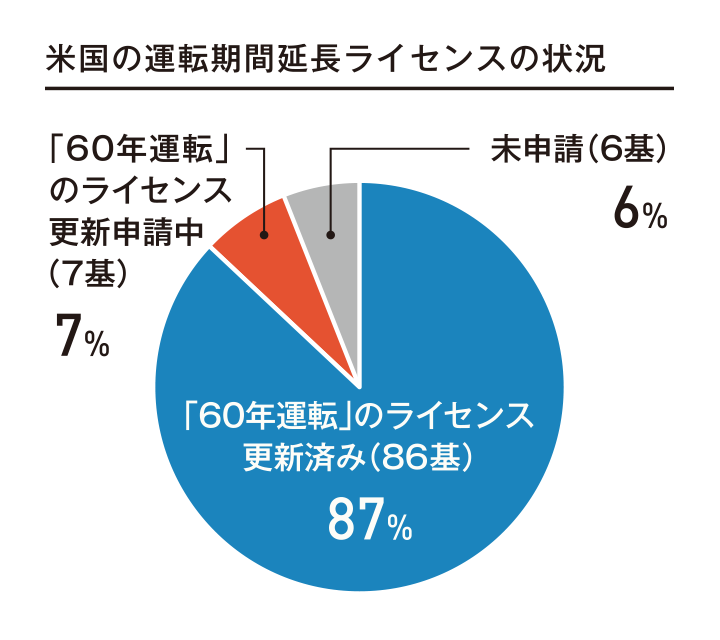

米国では、現在99基の原子炉が運転中であるが、既に86基でライセンス更新(60年運転)が認められている。さらに7基がライセンス更新の審査中であり、これらが認められれば9割以上の原子炉が40年超運転となる見込みである。

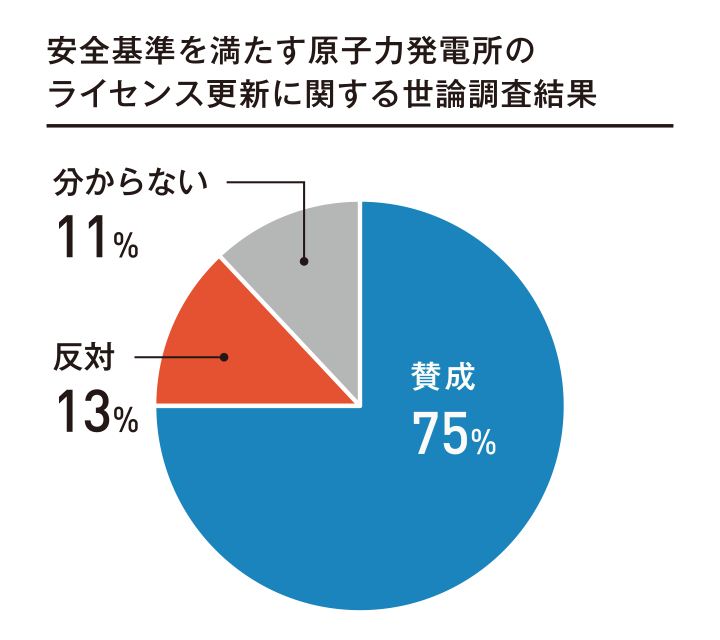

米国のビスコンティ・リサーチ社が2017年に実施した世論調査によれば、回答者の75%が「安全基準を満たす原子力発電所のライセンス更新に賛成する」と答えており、40年超運転は米国民からも高い支持を得ていることがわかる。

米国ではライセンス更新の回数に制限は設けられておらず、安全基準を満せば60年超運転も可能である。既に複数の大手電力会社およびNRCは2回目のライセンス更新(80年運転)に向けて準備しており、まもなく60年超運転の申請が出される見込みである。

-

(出典:米国原子力規制委員会)

-

(出典:ビスコンティ・リサーチ社)