2020.10

六ケ所再処理工場が新規制基準に合格

安全性向上対策工事が本格化へ

日本原燃の使用済燃料再処理工場(青森県六ケ所村)は、7月29日に原子力規制委員会から「事業変更許可」を交付されました。原子力施設の新規制基準について適合性審査を受け、合格したことになります。これを踏まえて8月には工場の竣工時期を従来計画から1年延期し、2022年度上期としました。今後は竣工に向け、安全性向上対策工事などに引き続き取り組んでいくこととなります。電気事業連合会をはじめ、全国の電力事業者は一体となって日本原燃を支援するとともに、プルサーマルの推進についても関係事業者間で連携しながら、より一層取り組みを加速してまいります。

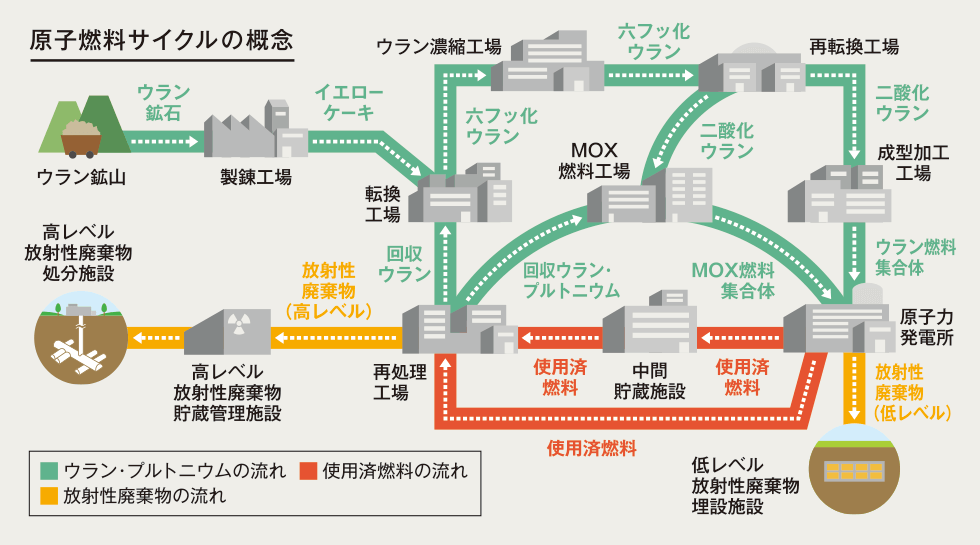

資源に乏しい我が国では、原子力発電は今後とも重要なベースロード電源として活用していく必要があり、原子燃料サイクルは、ウラン資源の有効活用、廃棄物の減容、有害度低減などの観点から極めて重要です。

六ケ所再処理工場は、原子力発電に使った使用済燃料から、燃料として再利用できるウランやプルトニウムを取り出す施設です。原子燃料をリサイクルして効率的に使用する「原子燃料サイクル」の中核を担います。

2013年12月に核燃料施設の新規制基準が施行され、日本原燃は2014年1月に再処理工場の事業変更許可を申請。その後約6年半の審査を経ての合格となりました。原子力発電所と異なり国内に一つしかない施設のため、慎重に審査が進められました。

追加の安全性向上対策

六ケ所再処理工場では、さまざまな追加の安全性向上対策を実施します。

地震・津波対策では、最新の調査結果を踏まえ、基準地震動を従来の450ガルから700ガルに見直しました。これを受けて、工場内の配管など多数の設備に耐震補強を行います。津波については、工場が海岸から約5km、海抜約55mの高台に位置することから、敷地に到達しないと確認されました。

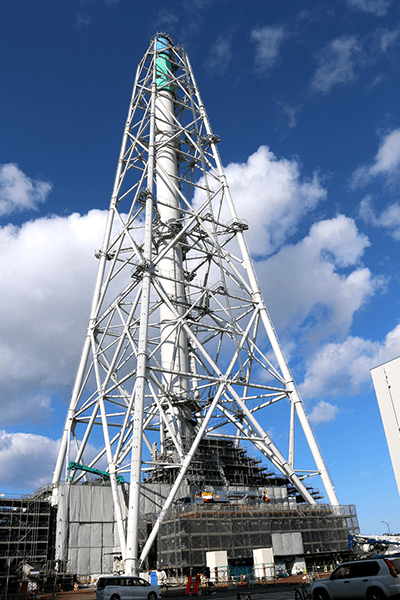

竜巻対策では、最大風速100m/sを想定し、冷却塔や屋外ダクトといった安全上重要な施設の周囲に飛来物防護ネット・防護板を設置します。このほか、火災・爆発対策や火山対策なども追加で実施します。

加えて、発生する可能性は非常に低いものの、従来の安全対策が機能せず、周辺に放射性物質を大量に放出するおそれがある「重大事故」の対策にも取り組みます。例えば、タンクの冷却機能が失われて高レベル放射性廃液が沸騰・蒸発し、外部に漏えいする「蒸発乾固」事故に対しては、汚染された蒸気を冷やして液体に戻して回収する「凝縮器」の設置などを行います。また、事故時に対策要員が活動するための「緊急時対策建屋」の建設なども進めています。

飛来物防護板を設置するための準備工事を行っている主排気塔 提供:日本原燃

竣工に向けた取り組み

安全性向上対策工事は現時点で準備工事などを進めており、本格化はこれからになります。事業変更許可を踏まえて、工事の詳細設計に当たる「設計・工事計画認可(設工認)」の審査を受ける必要があるためです。

設工認の申請対象施設は膨大な量になるため、原子力規制委員会ではそれらの施設を類型化したうえで、代表的なものを審査する方針です。対象施設を明確化・類型化するよう指示を受けた日本原燃では、4回に分けて設工認の申請を行う計画です。

また、各工事の物量や工程を精査した結果、工場の竣工時期を1年繰り延べ、2022年度上期としました。今後の約2年間で安全性向上対策を確実に実施することに加え、運転員の技術力維持・向上や、機器の立ち上げに向けた保全作業などに取り組み、高い安全性を有した再処理工場の竣工・操業を目指します。

その他施設も着実に進捗

日本原燃の他のサイクル関連施設でも新規制基準適合性審査が進められています。8月には、海外から返還された高レベル放射性廃棄物のガラス固化体を一時保管する「高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター」が事業変更許可を受けました。再処理工場と、2017年に許可を受けたウラン濃縮工場に続き3件目の合格となります。

再処理工場で取り出したウランとプルトニウムからMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料を製造する「MOX燃料工場」については、10月に原子力規制委員会より事実上の合格証にあたる「審査書案」が了承されました。

また、比較的放射能濃度が低い「L2」廃棄物を埋設処分する「低レベル放射性廃棄物埋設センター」については、既存の1、2号埋設施設と3号施設の増設について審査が進んでいるところです。

高レベル放射性廃棄物の最終処分って何?(前編)

廃棄物の正体や最終処分の方法を解説

最近、北海道

高レベル放射性廃棄物とは

日本で推進している原子燃料サイクル(上記参照)では、原子力発電所から出た使用済燃料を再処理し、ウランやプルトニウムを取り出して燃料として再利用します。重量にして95%はこの方法でリサイクルできます。一方、5%は放射能レベルの高い廃液として残ってしまうため、安全な方法で処分しなければなりません。

この廃液を処分しやすいよう加工して「ガラス固化体」にしたものが高レベル放射性廃棄物、いわゆる「原子力発電のごみ」です。ガラス固化体にはウランやプルトニウムはほとんど残っておらず、化学的にも安定しているため、爆発などの心配もなく保管しておくことができます。

また、直接処分する場合に比べ、天然ウラン並の有害度(人が体内に放射性物質を直接取り込んだと仮定した潜在的な有害度)になるまでの期間を約12分の1(約10万年→約8千年)に短縮するメリットもあります。これらをどのように安全に処分するか、これまで原子力発電の恩恵を受けてきた私たちがしっかり道筋をつけなければなりません。

なぜ地層処分なのか

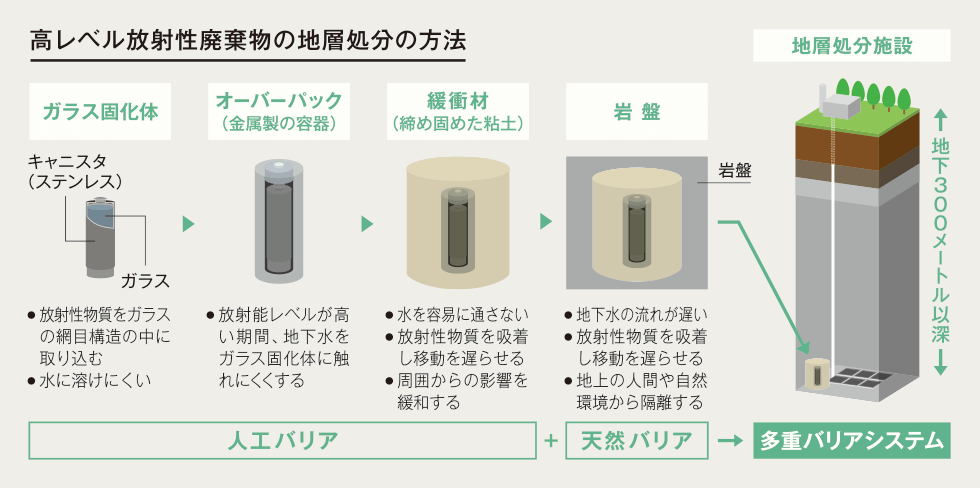

日本で原子力発電の商業利用が始まる4年前の1962年から、最終処分をどうするかの検討が行われてきました。その結果、高レベル放射性廃棄物は「地層処分」することが国で決定されました。地層処分は原子力発電環境整備機構(NUMO)が主体となって進められます。

地層処分ではガラス固化体を金属製容器や緩衝材で覆い、地下300mより深い安定的な地層中に埋設します。地下深くの岩盤内は①酸素が少ないため錆びるなどの化学変化が起きにくく、ものが変化しにくいので、埋設物がそのままの状態であり続ける②地下水の流れが遅いので、ものの動きが非常に遅い③人間の生活環境や地上の自然環境から影響を受けにくい——といった利点があります。

高レベル放射性廃棄物を地上の施設で管理し続けるのは現実的ではありません。最終処分は、人間の生活環境から十分に離れ、自然災害など外部からの影響を受けにくい場所で、また将来世代に管理の負担をできる限り残さない方法で行うことが重要です。

こうした条件を踏まえ、宇宙や海底への処分などさまざまな方法が検討されてきましたが、現在では地層処分が最適な方法であるという認識が世界的に共有されています。実際に、地層処分の処分場建設が始まっているフィンランドなど、日本より先行して進んでいる国もあります。

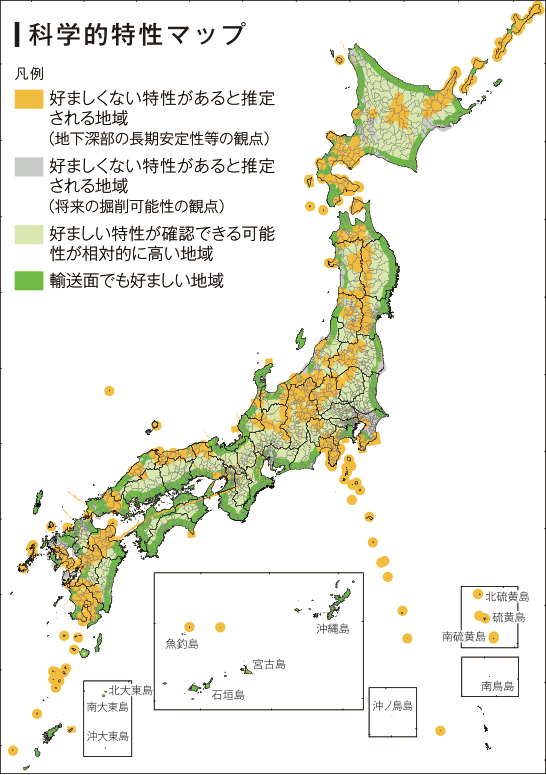

資源エネルギー庁「科学的特性マップ」をもとに作成

地層処分に適した場所は?

地層処分に適さない地点としては、近くに火山や活断層がある場所や、石油や石炭といった地下資源があって将来的に掘削されるかもしれない場所などが挙げられます。地震や火山が多い日本には適した場所などないのではと疑問に思われるかもしれませんが、調査研究の結果、地下深部には今後10万年にわたって安定していると評価される地層が広がっていることがわかっています。

2017年には、既存のデータから各地の地層処分への適性をおおまかに示した「科学的特性マップ」が政府から公表されました。最終的に処分地を決めるにはより詳しい調査が必要ですが、このマップを手掛かりに多くの人に関心と理解を深めてもらい、最終処分について話し合っていきたいという考えです。

Conちゃんが行く!

-

エネルギーについて身近な話題から紹介している特設サイト「Concent」内では、編集部員「Conちゃん」がNUMO職員の方に最終処分についてわかりやすく解説していただいているインタビューを掲載しています。こちらも併せてご覧ください。

「原子力発電のごみの最終処分」って何?

専門家に突撃インタビュー(前編)高レベル放射性廃棄物の処分場ってどこにつくるの?

専門家に突撃インタビュー(後編)https://www.concent-f.jp/enrepo/

-

Twitterで停電・災害関連情報を発信しています

-

停電・災害情報を発信する専用のアカウントを開設しています。

台風や地震などによる停電情報、設備状況等について発信しておりますのでぜひ、ご覧いただくとともに、フォローをお願いいたします。電気事業連合会(停電・災害情報)

@denjiren_saigai

https://twitter.com/denjiren_saigai

-