2022.01

地層処分、寿都町・神恵内村で文献調査進む

北海道の

地層処分とは何か

原子力発電所から発生する使用済燃料は、再処理され重量にして95%は燃料として再利用できます。残った放射能レベルが高い廃液を、「ガラス固化体」に加工したものが高レベル放射性廃棄物です。

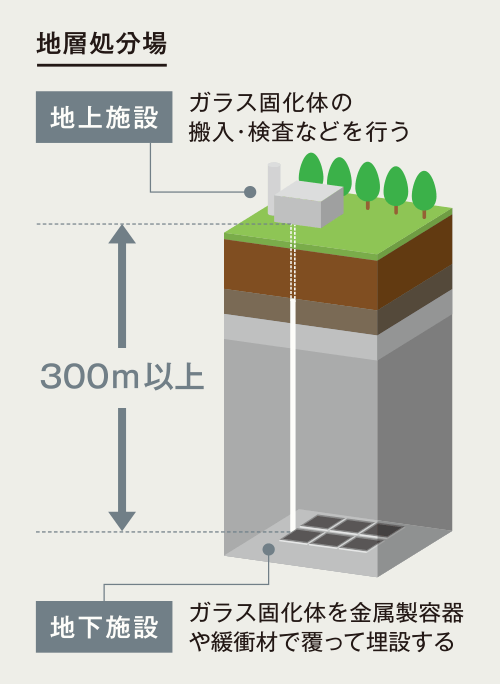

自然界に影響が及ばないレベルまで放射能が低下するには長い時間がかかるため、高レベル放射性廃棄物は安全な方法で処分しなければなりません。検討の結果、金属容器や緩衝材で覆い、地表から300m以上深い安定的な地層に埋設する「地層処分」とすることが、国で最終的な処分方法として決定されました。地層処分が現時点で最適な処分方法であることは、国際的に共有された知見となっています。

日本は地層処分施設の建設に向け、適した候補地を探している段階です。適地の条件としては、火山や活断層が近くにないこと、将来掘削されうる有用な地下資源がないことなどが挙げられます。

地域との対話を重視

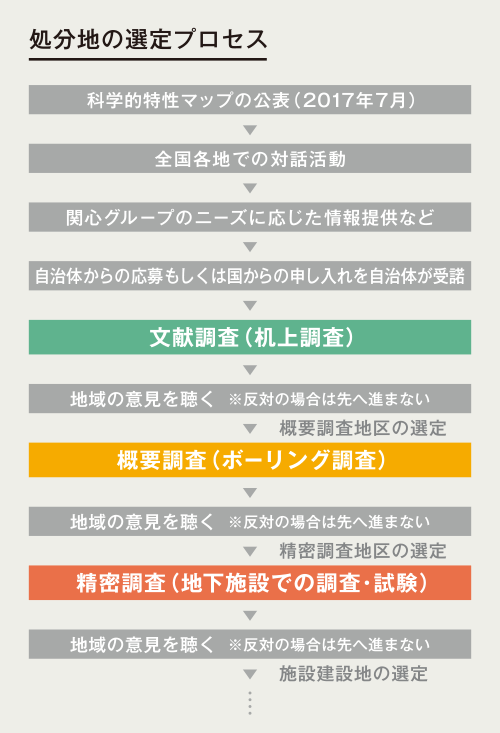

高レベル放射性廃棄物等の最終処分事業はNUMOが実施主体となって行われます。処分地の選定プロセスは、①文献調査②概要調査③精密調査——の順に進みます。2020年10月、北海道寿都町が文献調査への応募を表明。また、同神恵内村が国からの調査の申し入れを受諾し、同年11月から両町村で文献調査が始まりました。

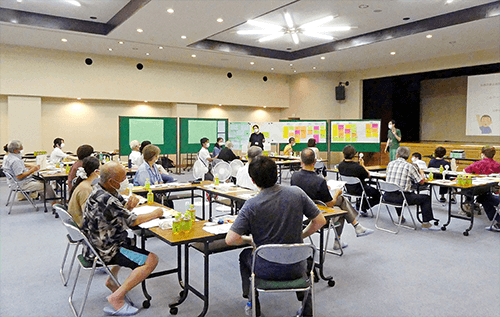

文献調査は文献やデータなどを用い、対象地域内に明らかに処分地には向かない場所がないかなどを調査します。文献調査の対象自治体には「対話の場」が設置され、意見交換や質疑応答を重ねて地域の意見を聴きとりながら、処分事業全般の説明、調査の進捗や結果の報告などを行います。さらに、将来のまちづくりの観点も踏まえた勉強会や、地域の要望に沿った講演会などさまざまな活動にも取り組みます。

昨年12月までに両町村ではそれぞれ5回の「対話の場」が開催されました。参加者からは「賛否双方の立場の専門家から説明を聴きたい」「対話の場以外にも住民が地層処分について学べる機会を広げてほしい」などの意見が挙がりました。

文献調査の期間は概ね2年程度とされています。調査の結果、その自治体が次段階の概要調査(ボーリング調査などを行う)の候補となれば、概要調査に進むかどうか地域の意見を聴きます。法律では、都道府県知事や市町村長に意見を聴き十分に尊重することとなっており、地域の意に反して調査を次段階に進めることはありません。

国民全体で議論を

地層処分施設の候補地の選定に向けては、関係住民の皆さまの理解と協力はもとより、その前提として国民全体の理解と協力を得ることが極めて重要です。国やNUMO、原子力事業者らは、全国のできるだけ多くの地域に最終処分事業への関心を持っていただき、複数の地域で調査ができるように取り組んでいるところであり、各地で説明会などの対話・広報活動を進めています。

そうした中、NUMOはこのほど、地層処分展示車「ジオ・ラボ号」を完成させました。地層処分場の概要とその長期的な安全性が直感的に伝えられることがコンセプトです。車内の一方の壁面は、98インチの大画面で地表から300m以上深いところにつくられる処分場のイメージを体感できる映像を放映、もう一方は地層処分の考え方や地下深部の特性などを説明した展示となっています。全国各地でイベントなどへ出展し、家族連れなどにも楽しく地層処分について学んでもらっています。

私たち電気事業者も高レベル放射性廃棄物の発生者として、国やNUMOと連携しながら地域の皆さまとの対話活動などを行い、最終処分事業についての理解・関心を深めていただけるよう取り組んでまいります。

ジオ・ラボ号展示のお申し込みはこちら

イベントなどでジオ・ラボ号の展示をご希望の場合は、こちらからお申し込みを。

神恵内村で開かれた「対話の場」の様子 提供:電気新聞

新たに完成した地層処分展示車「ジオ・ラボ号」 提供:NUMO

特設サイト「2050年カーボンニュートラルの実現に向けて」のご紹介

-

私たち電力業界は持てる技術と知恵を結集し、積極的に挑戦していきます。

「電源の脱炭素化」「電化の推進」の両面から、具体的な取り組みを電事連ホームページでご紹介しています。ぜひご覧ください。

-

特設サイト「災害にそなえて」のご紹介

-

サイトでは、地震や台風などの災害への備えや、発生時の注意点をご紹介するとともに、各エリアの停電情報ページ(各送配電事業者サイト)へのリンクも掲載しています。ぜひご活用ください。

-

お子さまの学習に!

「教育支援ポータルサイト Ene-Learning」のご紹介

-

GIGAスクール構想の推進など、学校現場のデジタルネットワーク環境が急速に整備されています。

本サイトでは、オンライン教育ですぐに活用できる教材やお役立ち情報、エネルギー・環境教育に関するコラムなどをご紹介しています。ぜひご覧ください。サイトはこちら

https://fepc.enelearning.jp -