2023.05

脱炭素と安定供給の両立に向け

「GX脱炭素電源法案※1」の審議進む

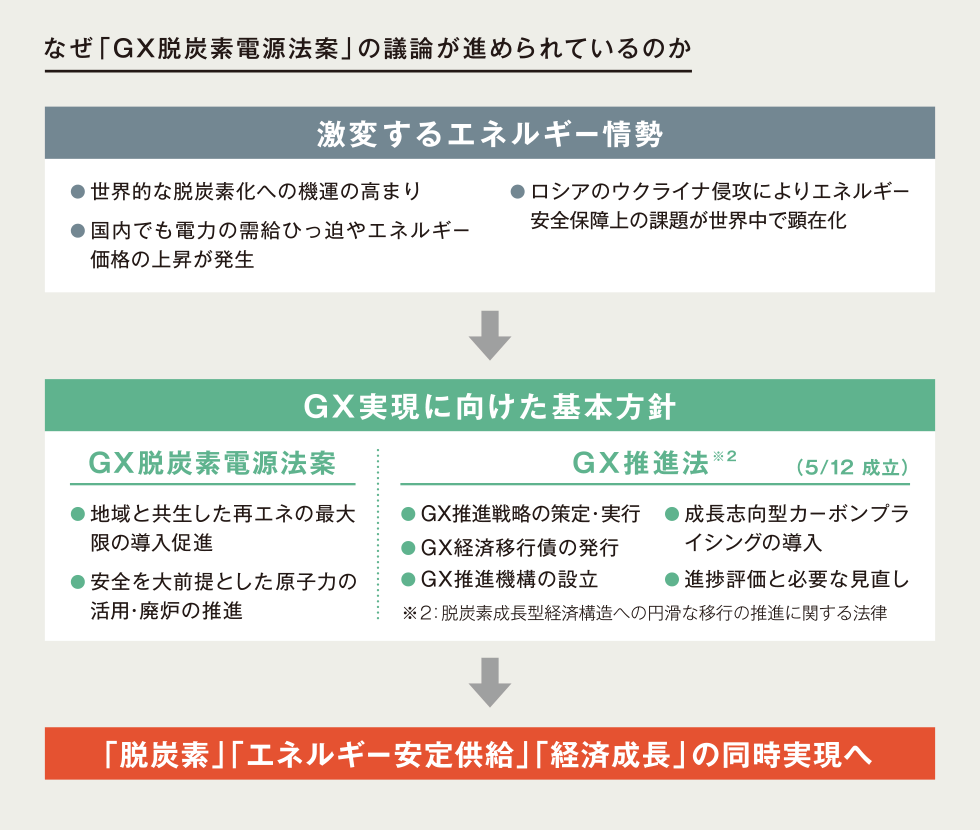

国内外のエネルギー・環境を取り巻く状況が大きく変化する中、世界的な脱炭素化の流れを踏まえ、国においてエネルギー政策に関する様々な議論が進められてきました。今国会では、こうした政策の実現に向けて、重要な法案の審議がなされています(2023年5月23日現在)。

※1:脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案

背景となるエネルギー情勢

世界的な脱炭素化への機運が高まる中、ロシアのウクライナ侵攻の影響によりエネルギー資源の争奪戦が激化する等、エネルギー安全保障上の課題が顕在化しており、エネルギー資源が乏しい島国である我が国においても、電力の需給ひっ迫やエネルギー価格の上昇が発生しています。

こうした課題の解決に向けて、これまでの化石エネルギー中心の産業構造・社会構造からCO2を排出しないクリーンエネルギー中心に転換する「グリーントランスフォーメーション(GX)」を実現するために、政府は2022年7月、岸田文雄首相を議長とする「GX実行会議」を設置しました。そして、2023年2月には「脱炭素」「エネルギー安定供給」「経済成長」の3つの同時実現を目指す「GX実現に向けた基本方針」を閣議決定しました。

この基本方針の具現化に向けて、第211回通常国会において、地域と共生した再生可能エネルギー(以下「再エネ」)の導入拡大と、安全確保を大前提とした原子力の活用や最終処分・廃炉・再処理の加速化等に取り組むことを柱とする法整備として、関連する5つの法案を束ねた「GX脱炭素電源法案」の審議が進められています。今回は本法案のポイントを紹介します。

地域と共生した再エネの導入拡大

再エネについては、地域間の電力融通に必要な系統増強等、安定供給の確保や再エネの導入拡大にとって重要な送電線の整備計画を、経済産業大臣が認定する制度を新設します。さらに、送電線等の設置事業者が工事開始段階から、系統交付金の交付や国の機関からの資金貸付を受けられるよう、資金調達の円滑化を図る制度が設けられます。あわせて、太陽光発電設備の追加投資を促すため、地域との共生や円滑な廃棄を前提に、追加投資部分に既設部分と区別した価格を適用する制度が新設されます。【電気事業法・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)】

安全確保を大前提とした

原子力の活用

原子力発電については、何よりも安全を最優先としながら、安定供給の確保や脱炭素社会の実現、エネルギー供給に係る自律性向上に貢献する電源としての価値が明確に位置づけられました。また、廃炉や最終処分等のバックエンドのプロセス加速化に向けて国が講ずべき基本的施策が示されました。【原子力基本法】

運転期間は40年とした上で、発電所ごとに安定供給や脱炭素への貢献度合い、事業者が自主的に安全対策・防災対策を実行しているかを国が審査し、経済産業大臣の認可を受けた場合に限り、20年の運転延長が可能になります。また、原子力事業者の予見しがたい事由として、国の安全規制に係る制度・運用の変更や訴訟等で停止した期間は、最長60年の運転期間のカウントから除外することが認められます。【電気事業法】

同時に、高経年化した原子力発電所に対する設備の健全性評価(詳しくは次ページ、SPECIAL ISSUE)は厳格化され、運転開始から30年を超える発電所は、10年以内ごとに設備の劣化状況を技術的に評価し、その劣化管理の計画について原子力規制委員会の認可を受けることが新たに法律で義務づけられます。【核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規法)】

さらに、今後本格化する廃炉を円滑かつ着実に進めるため、使用済燃料再処理機構(NuRO)に全国の廃炉の総合的調整や廃炉に必要な資金管理等の業務を追加し、原子力事業者に廃炉拠出金の納付が義務付けられます。【原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(再処理法)】

電気事業者としましては、こうした国の方針や法改正の内容を踏まえ、再エネの最大限の導入拡大を図るとともに、安全確保を大前提として原子力の活用に積極的に取り組むことで、脱炭素社会の実現とエネルギーの安定供給に貢献してまいります。

SPECIAL ISSUE|高経年化した原子力発電所の健全性評価

-

原子力発電所では、設備や機器を計画的にメンテナンスし、必要に応じ大型機器や配管等を交換して健全性を確保しています。また、長期運転時の健全性を機器毎に評価しており、交換が難しい原子炉容器等は、長期運転による材質の変化を見通した評価も行っています。

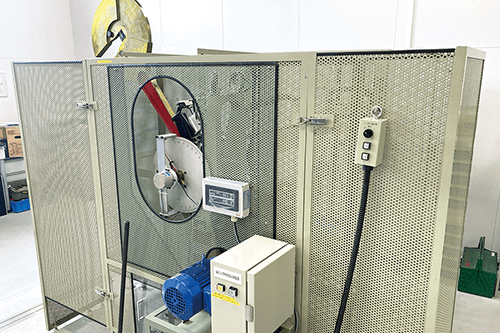

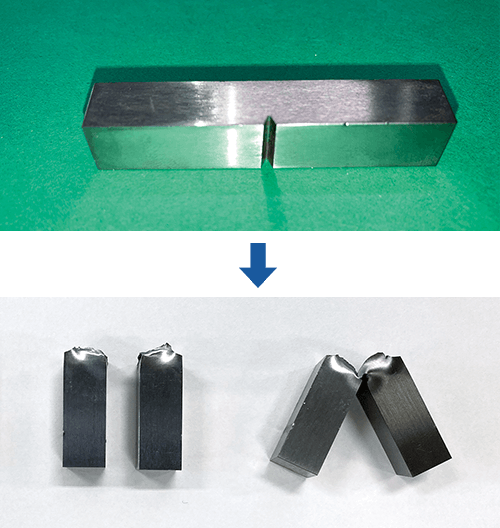

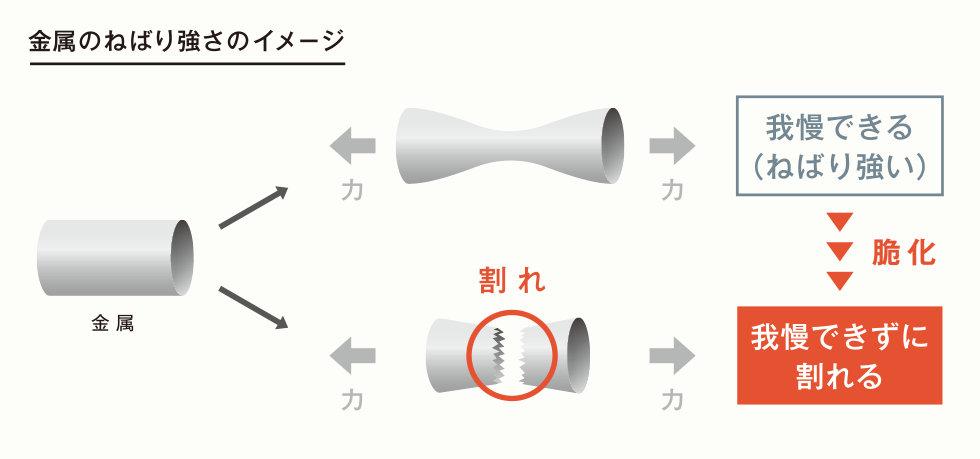

評価の対象となる劣化現象の代表的な例として、鉄等の金属が中性子を受けることに伴い、ねばり強さが低下する(脆くなる)「中性子照射脆化(ぜいか)」があります。鋼材で出来た原子炉容器に傷が無いことは超音波による検査等で直接確認していますが、原子炉容器のねばり強さの変化(脆化)についても、原子炉容器内で実際に中性子を照射された鋼材である「監視試験片」を計画的に取り出し、衝撃試験を行い確認しています。

中性子照射脆化の詳細は、原子力エネルギー協議会(ATENA)のホームページでご覧いただけます。

詳細資料はこちら

中性子照射脆化評価について -

シャルピー衝撃試験機(写真)で試験片に衝撃を与え鋼材のねばり強さを確認

衝撃試験前(上)と試験後(下)の試験片

行為規制や独占禁止法の遵守に向けた取り組み

2022年12月以降、一般送配電事業者による顧客情報の管理不備とこれに付随したみなし小売電気事業者(旧一般電気事業者)による顧客情報の不正閲覧に関する事案が判明しました。また、今年3月には、公正取引委員会より、一部の電力会社が独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。これら一連の事案でお騒がせしておりますことを、業界としてお詫び申し上げます。

行為規制※1などの遵守に向けた

業界大の取り組み

電気事業連合会会員各社の社長とコンプライアンスに精通した外部の弁護士をメンバーとする「企業倫理等委員会」を今年3月に開催し、みなし小売電気事業者が使用するシステムを一般送配電事業者が非公開情報を保有するシステムから物理的に分離することによって情報遮断を目指すことを社長間で確認しました。

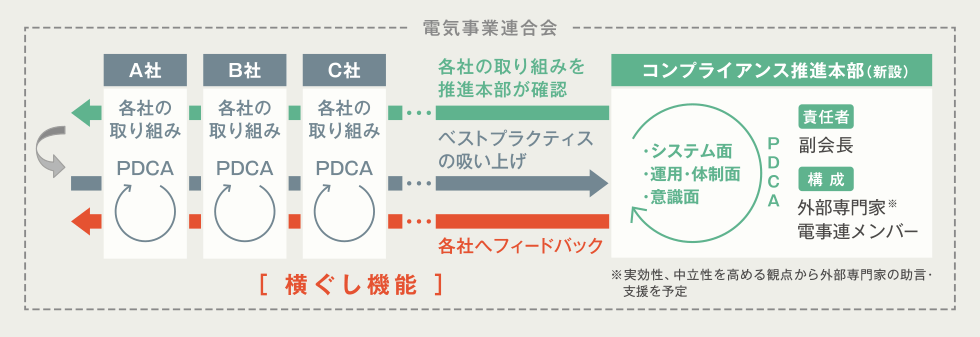

加えて、同じく今年3月、電事連に外部専門家を中心とする「コンプライアンス推進本部」を新たに立ち上げました。同本部では、各社のシステム面、運用面・体制面、意識改革に関する取り組みを横断的に確認し、その結果やベストプラクティスを各社にフィードバックすることとしています。

※1 行為規制・・・情報の目的外利用・提供の禁止や差別的取扱いの禁止、その他適正な競争関係を阻害する行為を禁止する内容。電気事業法、電気事業法施行規則などで定められている。

公正取引委員会からの申し入れに

対する業界の対応

電事連は、独占禁止法の違反行為に係る命令対象とはなっていないものの、公正取引委員会から違反行為の再発防止に関する申し入れを受領しました。これを受けて、各社社長に対し、独占禁止法など関係法令の遵守を徹底すること、競争情報を適切に管理し、不適切な情報交換を行わないこと、各社間で疑念を抱かれるような場の設定を控えることについて周知しました。

また、事態把握に向け、社外弁護士による専門チームを組成し、違反行為を指摘された各社に対するヒアリングやアンケートを実施します。

引き続き、電力業界としてコンプライアンスの徹底に真摯かつ不断に取り組むことを通じ、社会の皆さまからの信頼回復に努めてまいります。

コンプライアンス推進本部の取り組み

-

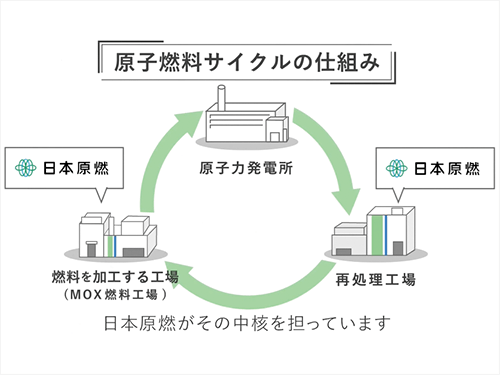

「原子燃料サイクルの確立に向けて」

原子力発電所で使われたウラン燃料などをもう一度使えるようにする「原子燃料サイクル」。エネルギー資源が少ない日本における原子燃料サイクルの意義や、その確立に向けて尽力する日本原燃株式会社の社員の想いをご紹介します。

「原子燃料サイクルの確立に向けて」の動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=GaY5XPlzIUY -

「エネルギーアカデミー ~日本を取り巻く課題とS+3E篇~」

-

世界的なエネルギー危機や国内における電力需給のひっ迫など、日本が直面しているさまざまな課題について、エネルギー業界の第一人者・ 金田武司氏(株式会社ユニバーサルエネルギー研究所代表取締役社長)と人気芸人トリオが「S(安全性)+3E(エネルギーの安定供給・環境適合性・経済効率性)」の視点で紐解きます。

「エネルギーアカデミー ~日本を取り巻く課題とS+3E篇~」の動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=Ib6HbDxnQzU -