2023.08

脱炭素化に向けた需給両面での取り組み

世界から期待される日本の技術力

国内では、2023年5月にGX脱炭素電源法※1が成立し、6月には6年ぶりに水素基本戦略が改定されるなど、脱炭素化に向けた法整備や政策が進展しています。そのような中、電気事業者は、脱炭素社会の実現とエネルギーの安定供給を両立させるために、エネルギーの供給側と需要側の両面で様々な取り組みを進めています。

※1:脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律

代替燃料で火力発電を脱炭素化

火力発電は、現在日本の電力の約7割を支える重要な供給力であるとともに、再生可能エネルギー(以下「再エネ」)電源の導入量増加に伴い、変動する再エネ電源の発電量と需要のバランスをとる調整力としての重要性が一層高まっています。一方で、火力発電所を主とするエネルギー転換部門からのCO2排出量は日本の総排出量10億6400万トン(2021年度)の約4割を占めており、CO2排出量削減は大きな課題となっています。

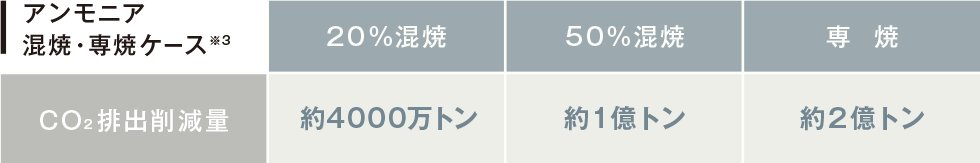

そこで近年、電気事業者が実用化に向けた取り組みを加速しているのが、アンモニアや水素を燃料とした火力発電です。アンモニアや水素は炭素を含まないため、燃焼時にCO2が発生しません。アンモニアは石炭火力での活用が、水素は天然ガス火力での活用がそれぞれ検討されており、例えば、国内の大手電力会社が保有する全ての石炭火力発電所をアンモニア専焼に転換すると、CO2排出量を約2億トン削減できるとの試算もあります。

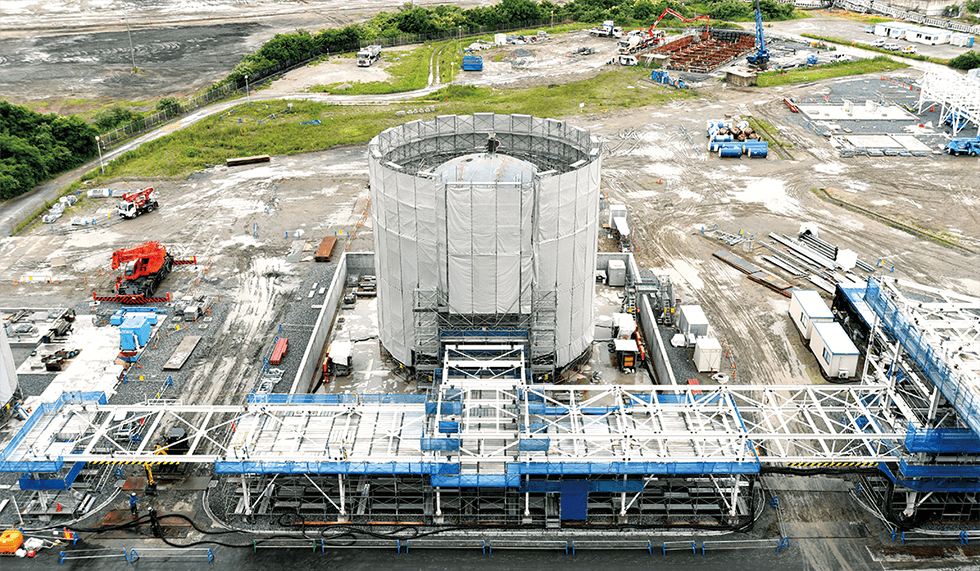

JERA碧南火力発電所(愛知県碧南市、石炭、410万kW)では、すでに2021年度に小規模なアンモニア混焼試験を実施しており、2023年度末からは混焼率を20%に高めた試験を始める計画※2です。現在は、小規模混焼試験で得られた知見を燃焼機器の設計に反映させるほか、タンクなどアンモニア受け入れ設備の建設を進めています。将来的には、混焼率50%以上での商用運転を2030年代前半、専焼化を2040年代に実現することを目指しています。

※2:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業(JPNP16002)にて実施

※3:国内の大手電力会社が保有する全石炭火力発電所で混焼・専焼を実施したケースで試算

出典:経済産業省「燃料アンモニア導入官民協議会 中間とりまとめ」をもとに作成

今後、発電用の燃料として使用する大量のアンモニアを安定的に調達する必要がありますが、大手電力会社や海外のアンモニア製造企業との協業などを通じて、サプライチェーンの構築にも取り組んでいます。

アンモニア混焼技術は、アンモニア受け入れ設備の新設や燃焼機器の改良が必要となるものの、その他は既存の発電設備を流用できるため、低コストかつスピーディに火力発電の低炭素化を図ることができます。また、今後、高い経済成長による旺盛なエネルギー需要が見込まれるアジアを中心とした地域への技術輸出にも期待が寄せられます。

碧南火力発電所で建設中のアンモニア貯蔵タンク

原子力でカーボンフリー水素製造へ

アンモニアと同じくカーボンフリー燃料として注目される水素については、発電時にCO2を排出しない原子力発電由来の電気を使って水素を製造する取り組みが動き出しています。

関西電力と福井県敦賀市は2022年12月から2023年2月に国内で初めて、原子力発電の電気で水素を製造する実証試験を実施しました。本試験では、関西電力の原子力発電所で発電した電気を、東芝エネルギーシステムズ設置の水素製造装置がある敦賀市公設市場に供給。水の電気分解で製造された水素は、敦賀市内にある燃料電池車に供給されました。加えて、原子力由来の電気で水素がつくられていることを特定するため、原子力による発電から水素製造・利用までの流れを追跡する技術も関西電力が開発・導入しました。

本実証試験の事例からもわかるように、原子力発電の電気を用いたカーボンフリー水素の製造は、燃料電池車に供給することで運輸部門の脱炭素化にも貢献できる技術です。また、水素はボンベなどにためて運ぶことができるため、カーボンニュートラル実現に向けた技術としてだけでなく、災害時のエネルギー源としての利活用も期待されています。

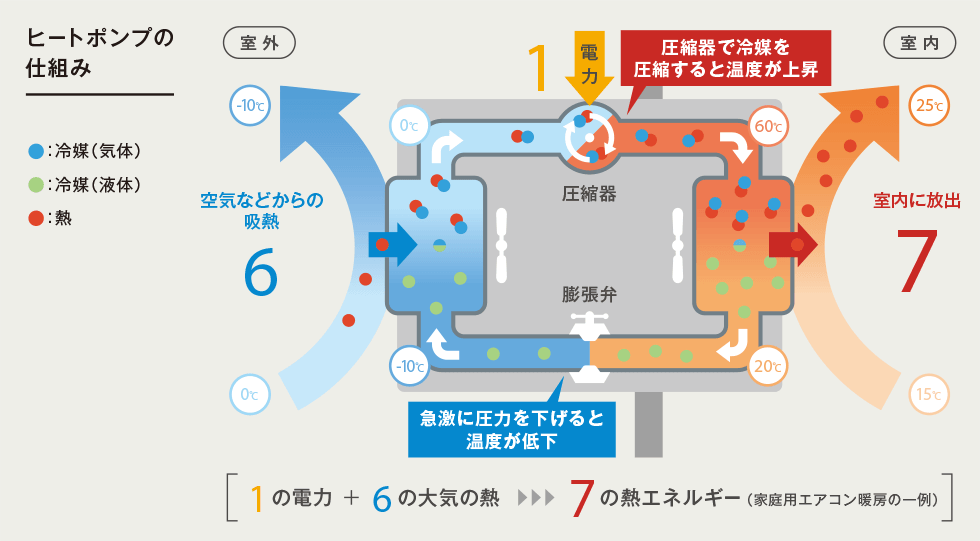

一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センターホームページをもとに作成

大気熱を活用したヒートポンプ

脱炭素化の実現には、供給側の取り組みだけでなく、需要側で使用するエネルギーの電化が重要であり、その切り札とされているのがヒートポンプ技術です。ヒートポンプとは、熱は高いところから低いところへ移動する性質を利用し、冷媒を圧縮して温度を上げたり、膨張させて温度を下げることで大気中などの熱を集めて移動させ、活用する技術です。投入した電気よりも多くのエネルギーを得ることができるため非常に高効率な技術であり、一般家庭のエアコンや給湯機、業務用の空調や産業用途、熱供給設備などに幅広く活用されています。

ヒートポンプ技術の導入余地は大きく、燃焼式の暖房・給湯システムなどをヒートポンプ機器に置き換えると、大きな省エネルギー効果が期待できます。一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センターの分析※4によると、カーボンニュートラル達成に向けてヒートポンプ機器の導入や電化が大幅に進んだ場合、最終エネルギー消費量の削減効果は2050年度に4178万kL(原油換算)、温室効果ガス排出量削減効果は2050年度に2億5079万トンCO2に上る見通しです。この温室効果ガス排出量削減効果は、2013年度の排出量14億800万トンCO2の約18%に相当します。さらに、ヒートポンプで利用する大気熱はエネルギー供給構造高度化法上、再エネとして定義されており、ヒートポンプの導入促進は再エネの利用促進やエネルギー自給率の向上にもつながります。そのため、今後は大気熱の利用状況を評価するための仕組み作りも重要になります。

ヒートポンプは日本メーカーの技術力が高く、脱炭素に向けた技術自給率の向上に寄与する注目すべき領域であり、最近では、昼間の家庭用太陽光発電設備で発電した電力を有効活用する家庭用ヒートポンプ給湯機のような環境性や経済性が向上した製品も登場しています。そのような中、カーボンニュートラルへの世界的な潮流により、欧米各国は産業政策上、再エネ利用の拡大に大きく貢献するヒートポンプの導入促進を強化しており、今後、日本の技術力への需要の高まりが想定されます。

日本国内でのヒートポンプのさらなる普及促進には、住宅の新築や工場の設備更新などの導入機会を確実に捉えることが重要です。電気事業者としましても、電化に対するお客さまの理解促進やメーカーによる技術開発などへの国の政策支援をいただきながら電化の推進に努め、脱炭素社会の実現に向けて一丸となって取り組んでまいります。

※4:一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター「令和4年度電化普及見通し調査」