2023.10

第1次オイルショックから50年 ~その歴史と教訓を振り返る~

-

今年2023年は、エネルギー危機や空前の物価上昇を引き起こした第1次オイルショック発生から50年が経過する年です。昨年はロシアによるウクライナ侵攻で、エネルギー危機が再度表面化しました。本号ではオイルショック当時の状況とその教訓を振り返りながら、安定的なエネルギーで成り立っている私たちの暮らしを守るために必要なことを考えます。

石炭から石油へ(~1960年代)

第2次世界大戦終結後の日本は、石炭や鉄鋼に政府資金や資材、労働力を重点的に配分し、経済の立て直しを図りました。鉄道輸送や重工業に欠かせない石炭の増産は、戦後の経済復興をけん引しました。1956年の年次経済報告(経済白書)では「もはや戦後ではない」と宣言され、日本は高度経済成長期に突入します。

しかし、石炭産業は物価上昇に伴う採掘コストの上昇により採算性が徐々に悪化していきました。エネルギー供給の中心は国内産の石炭から海外産の石油へ転換。増加する電力需要への対応で、石油を燃料とする火力発電所の建設も急ピッチで進み、石油への依存度はどんどん高まっていきました。また、1969年には日本初のLNGがアラスカから輸入されました。

-

節電でネオンを消す東京・銀座の様子を伝える 1973年11月12日付電気新聞 提供:電気新聞

中東依存で非常事態に(1973年)

当時の日本は、一次エネルギーの供給に占める石油の割合がおよそ4分の3まで高まっており、その大半を中東からの輸入に依存していました。人々の生活や経済を大きく揺るがした第1次オイルショックは、このような状況下で起こりました。1973年10月に勃発した第4次中東戦争を機に、イスラエルと対立するアラブ諸国は原油の減産と反アラブ諸国への供給制限や輸出価格の大幅な引き上げを実施。翌年1月には国際原油価格がそれまでの約4倍に高騰する非常事態となりました。

原油価格高騰などの危機に直面した政府は、石油の需要抑制に乗り出します。政府の行政指導を踏まえ、日本の電力業界も1973年11月から大がかりな節電運動を実施しますが、1974年1月には、政府が戦後初となる電力使用制限令を発令する事態となり、需要家に使用量の削減、ネオンや広告灯など不要不急の電気使用の原則禁止が課されました。

しかしそれでも石油関連商品や電気料金の値上げは避けられず、消費者物価指数は1972年の前年比4.9%増から1973年は同11.7%増、1974年は同23.2%増と推移します。第1次オイルショックを経て、高度経済成長期は幕を閉じました。日本はエネルギー安全保障の重要性を痛感することとなったのです。

石油代替エネルギーの確保へ(1970年代~)

オイルショックを経験した日本はその後、石油の安定的な確保に取り組んでいきます。エネルギー供給構造の脆弱性解消を図るべく、1974年には石油に代わるエネルギーの技術開発を長期的に進める「サンシャイン計画」が始動。同計画に基づき、太陽光発電や地熱発電、水素エネルギー、石炭のガス化・液化といった技術開発が進められ、その後の太陽電池産業の成長や再生可能エネルギー(以下「再エネ」)の導入拡大に向けた素地が形成されていきました。

資源の有効活用も重視され、1978年には通商産業省工業技術院が省エネルギー技術の研究開発計画「ムーンライト計画」を策定。エネルギー転換効率の向上、未利用エネルギーの回収・利用技術の開発が進められ、排熱利用技術システムや高効率ガスタービンなどの研究が実施されました。さらに1979年には「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)が制定され、工場や輸送、建築物、機械器具はエネルギー使用の合理化に関する所要の措置を講じることとされました。

そして、石油代替エネルギーの1つとしてこの時注目を集めたのが、準国産エネルギーである原子力でした。1974年に、立地地域に発電所の利益を還元することで発電所の建設を推進するため、発電用施設周辺地域整備法、電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法の、いわゆる「電源三法」が成立。増大し続ける電力需要への対応という社会的要請もあり、原子力発電所の立地が進展し、その後の化石燃料依存度の低減につながっていきました。

1970年代末にはイラン情勢の不安定化によってイランの原油生産量が激減し、国際原油価格が大幅に上昇した第2次オイルショックも発生しましたが、日本では第1次オイルショック後に様々な措置を講じてきたこともあり、大きな混乱は生じませんでした。

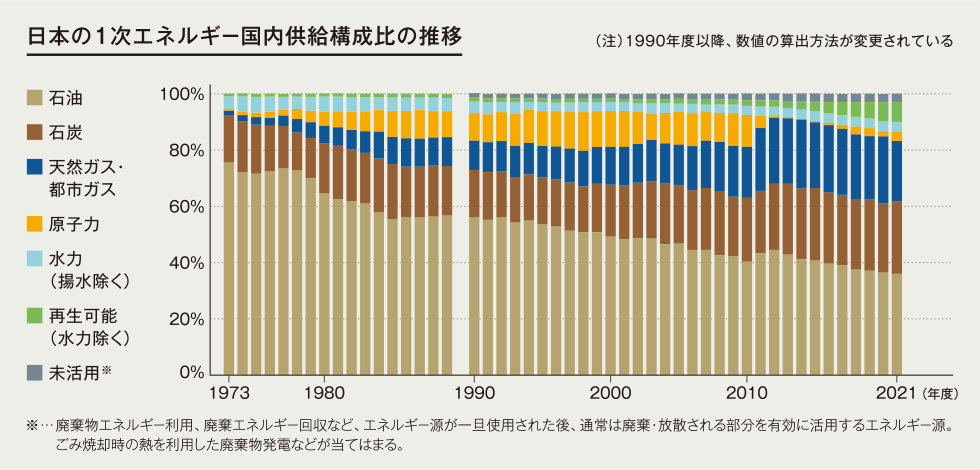

2度のオイルショック後も日本では引き続きエネルギー源の多様化・最適化が進められました。LNGや原子力の比率は大きく拡大し、1次エネルギーとしての石油依存率は1973年度の75.5%から2010年度には40.3%まで、化石燃料依存率は1973年度の94.0%から2010年度には81.2%までそれぞれ低下しました。

資源エネルギー庁ホームページ、「総合エネルギー統計」をもとに作成

しかしこの状況も、2011年の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故で一変します。事故を受けて、1次エネルギーの10%以上を担うまでになっていた原子力発電所は軒並み稼働を停止し、これを補う形で火力発電所の稼働が増加。2012年度に再エネの固定価格買取制度が始まってから太陽光などの再エネが急拡大し、原子力発電所も様々な安全対策を実施した上での再稼働が進んではいるものの、現在に至るまで化石燃料への依存度は高止まりしています。また、再エネの急拡大によって利用率が低下した高経年火力の休止などを理由に、供給力の不足の懸念が常態化しています。

ウクライナ侵攻で危機再来

こうした中、2022年3月に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、特定の国や地域に資源を依存することのリスクを再認識させる出来事となりました。脱ロシアの流れが鮮明になると、化石燃料の供給バランスは激変し、価格も軒並み上昇。日本はエネルギー供給源多角化のために導入したロシア産LNGが途絶する可能性も視野に入れなければならなくなりました。

オイルショック時と同様に、資源が少なく島国である日本において、エネルギーの供給経路上のどこかに重大な問題が生じた場合、供給や価格の安定性が大きく損なわれてしまうということは歴史から学ぶべき教訓です。至近のウクライナ侵攻で生じた状況を考慮しても、エネルギー源を多様化・最適化する「エネルギーミックス」やエネルギー利用の合理化は常に追求していかなければならないものであり、わが国は現在、脱炭素とエネルギーの安定供給を両立させた経済成長を目指して取り組んでいます。