2025.02

女川、島根原子力発電所が再稼働

地方創生、GX実現などへの貢献に期待

東北電力女川原子力発電所2号機(82万5000kW)が2024年11月に再稼働しました。BWR(沸騰水型軽水炉)という炉型を採用する原子力発電所の再稼働は新規制基準施行後では初めてのことです。続いて同年12月には同じくBWRの中国電力島根原子力発電所2号機(82万kW)が再稼働を果たしました。これらの再稼働はエネルギー自給率の向上、電力の安定供給確保、地域の復興・振興などに貢献するとともに、カーボンニュートラルをはじめとしたGX(グリーントランスフォーメーション)の実現に寄与します。

女川原子力発電所

BWRとして初めて

東北電力女川原子力発電所は宮城県牡鹿郡女川町と石巻市に立地しています。2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の震源地から最も近い原子力発電所であり、当時、震度6弱の地震と最大約13mの津波が押し寄せましたが、1〜3号機とも原子炉は安全に冷温停止しました。震災直後には、津波で自宅を失った近隣住民の方々が発電所構内の体育館に避難。避難者は最大で364名にのぼりました。この出来事を通じ、女川原子力発電所は、長年にわたる地域の方々との信頼関係から、地域とともに震災を乗り越え、復興に向けて取り組んでいく象徴となりました。

2号機は、2013年12月に原子力規制委員会へ原子炉設置変更許可を申請。2020年2月に新規制基準適合性審査に合格し、原子炉設置変更許可を取得しました。そして、2024年5月に安全対策工事を完了させました。

安全対策工事では、原子力施設の設計や安全確認の基準となる地震の揺れの大きさ、強さを示す「基準地震動」を震災前の580ガルから約2倍の1000ガルに引き上げ、耐震補強工事を実施しました。また、震災後に基準とする津波を23.1mと評価し、国内最大クラスの高さとなる海抜29mの防潮堤を設置。この防潮堤には、津波で流れてきた小型船舶や車両などの衝突に備えた防護工も設置されています。

万一の重大事故に備えた対策として、フィルタ付格納容器ベント装置を設置。同設備は、原子炉格納容器内の高温・高圧の蒸気に含まれる放射性物質をフィルタで除去・抑制し、環境中に放出することで、設備の破損を防ぎます。

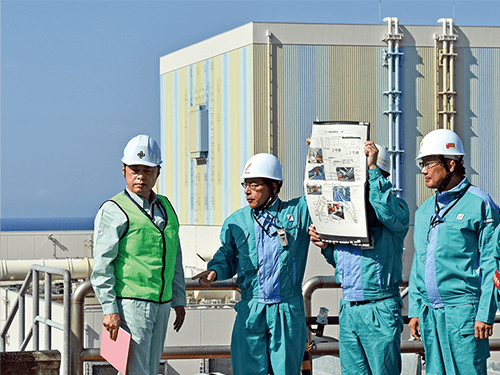

これら安全対策設備については、2024年10月に、宮城県の村井嘉浩知事、女川町の須田善明町長、石巻市の齋藤正美市長が現地を視察しました。視察では、緊急時対策建屋、防潮堤、フィルタ付格納容器ベント装置などを確認。村井知事は「東日本大震災以前にはなかった安全対策が二重、三重、四重と着実にされている。再稼働できる状態になっている」と評価しました。

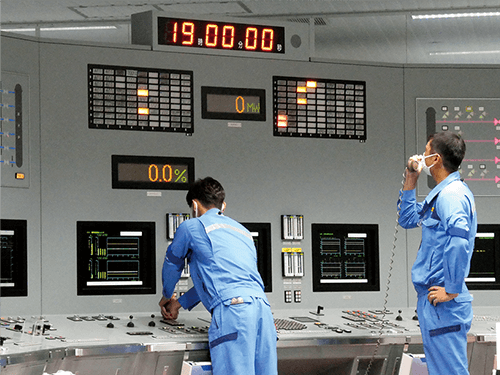

2号機は10月29日に原子炉を13年7カ月ぶりに起動。11月15日に再稼働(発電再開)しました。その後、設備の状況確認などを行うため、原子炉を計画的に停止し、12月5日に再び原子炉を起動。12月26日に営業運転を開始しました。同社では、安全確保を最優先に、安全・安定運転に取り組んでいく方針です。

海抜29m、全長約800mの女川原子力発電所防潮堤

提供:東北電力

原子炉の起動操作を行う女川原子力発電所員(2024年10月29日) 提供:東北電力

島根原子力発電所

震災直後も供給支える

中国電力島根原子力発電所は島根県松江市の日本海沿いに立地します。2号機は、1989年2月に営業運転を開始。日本全体が電力供給力不足に見舞われた2011年の東日本大震災の後も運転を継続し、国民の生活や産業のためのエネルギー供給の一翼を担いました。しかし、2012年1月に定期検査のため停止して以降、稼働していませんでした。

島根2号機の再稼働に向けては女川2号機と同じく、2013年12月に原子力規制委員会へ原子炉設置変更許可を申請。2021年9月に新規制基準適合性審査に合格し、原子炉設置変更許可を取得しました。

基準地震動は震災前の600ガルから820ガルに引き上げ、重要機器や配管などの耐震性を高めるため、支持構造物の設置といった耐震補強を実施しました。最大の津波高さは11.9mとし、海抜15mの防波壁を設置しています。これらに加え、フィルタ付ベント設備の設置などを含む安全対策工事を実施。工程が大詰めに差し掛かった2024年8月には島根県の丸山達也知事や松江市の上定昭仁市長が現地を視察しました。工事状況と設備の運用方法を確認した丸山知事は「安全最優先で再稼働に臨んでもらいたい」と求めました。その後の9月には、隣県である鳥取県の平井伸治知事らも視察しました。

そして約13年に及んだ安全対策工事は10月に完了しました。12月7日に原子炉を起動し、12月23日に再稼働(発電再開)。2025年1月10日に営業運転を開始しました。島根原子力発電所では最新鋭のABWR(改良型沸騰水型軽水炉)である3号機(137万3000kW)を建設中です。中国電力は2号機の再稼働で培った知見を生かして、GX時代の新たな供給力となる3号機の稼働も目指していく方針です。

丸山知事(左)に安全対策を説明する中川社長(左から4人目)ら中国電力の幹部 提供:電気新聞

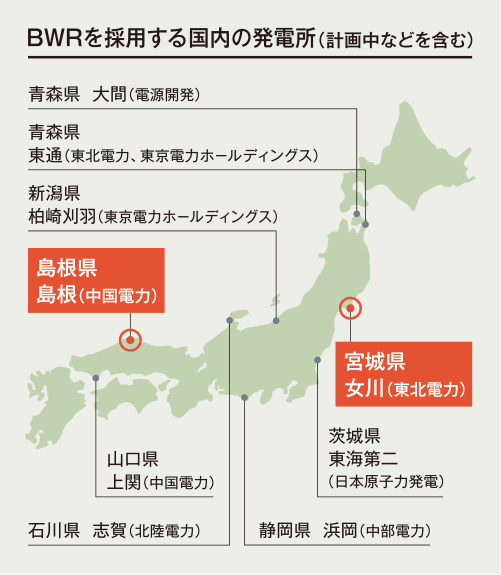

再稼働・建設目指すBWR

安全と信頼確保へ努力

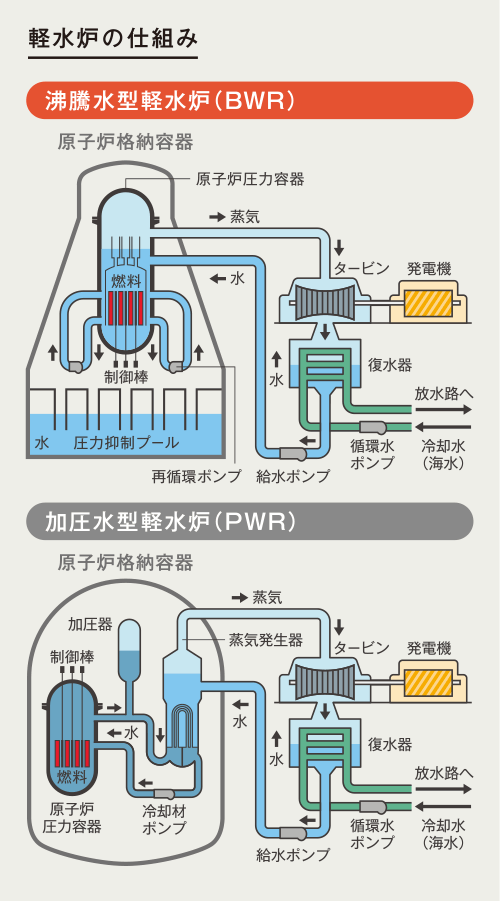

現在、国内の商用原子炉は全て減速材・冷却材に軽水(通常の水)を使用する軽水炉です。減速材は核分裂により発生した中性子の速度を落とし、連続的で安定した核分裂を維持します。冷却材は核分裂により生じた熱エネルギーを受け取る役割を担います。

軽水炉はPWR(加圧水型軽水炉)とBWRに大別されます。PWRは原子炉圧力容器の中で燃料棒に直接触れる冷却水と、そこから熱を受け取って蒸気になる冷却水が分離していますが、BWRは原子炉圧力容器の中で冷却水を直接蒸気に変え、その汽力でタービンを回します。PWRとBWRはそれぞれ特長があり、安全性やその他性能について単純にどちらが優れるというものではありません。ただ原子力規制委員会による審査や、事業者が取り組む安全対策工事の進展などから、2013年の新規制基準施行後の国内の原子力発電所の再稼働はPWRが先行し、これまでに12基が再稼働していました。このたび女川2号機、島根2号機が加わり、計14基となります。

女川2号機、島根2号機は東北電力、中国電力にとって新規制基準施行後初の再稼働であり、それぞれのエリアでの安定供給、CO₂排出のないクリーンな電力供給に貢献します。また、これまで国内で稼働がなかったことでBWRの発電所員の運転経験蓄積が難しくなっていましたが、再稼働により人材育成への貢献も期待されます。

このほかにも再稼働を目指す、あるいは建設を進めるBWRは全国に所在しており、東京電力ホールディングス柏崎刈羽原子力発電所6、7号機、日本原子力発電東海第二発電所の3基が新規制基準に適合したとする原子炉設置変更許可をすでに取得しています。

今後も事業者各社は、安全性の確保を大前提に、再稼働・建設へ向けた取り組みを進めていきます。

※お送りしている冊子版Enelogにおいて、女川原子力発電所構内への避難者の数を「最大346名」と記載しておりますが、正しくは「最大364名」です。お詫びして訂正いたします。