- 国際エネルギー機関(IEA)

事務局長 - ファティ・ビロル氏Dr.Fatih Birol

2021.11

カーボンニュートラルへ国際協力急務

日本は幅広いエネルギー技術で世界主導を

気候変動の危機が高まる中、カーボンニュートラル実現への世界的な取り組みが急務となっています。国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)はその正念場で、各国が協力して目標達成にまい進することが強く求められる見通しです。国際社会の一員として日本が果たすべき役割と2050年の目標達成に向けた課題について、IEAのファティ・ビロル氏に伺いました。

エネルギー転換に向けて

現在、エネルギー起源の二酸化炭素(CO2)は世界の排出量の約80%を占めており、気候変動の問題とは、すなわちエネルギーの問題と言えます。世界経済は今、新型コロナウイルスのパンデミックによる落ち込みを経て大幅に加速し、エネルギー消費をさらに押し上げています。クリーンエネルギーへの転換を早期に実現しない限り、今後もエネルギー消費量に伴うCO2排出量は容赦なく増加するでしょう。

クリーンエネルギーへの転換は簡単ではありませんが、実現に向けて希望は持てます。世界各国でカーボンニュートラルに向けた公約が表明されており、クリーンエネルギー技術の革新も加速しています。IEAはこうした各国の取り組みを全力で支援する考えです。

ロードマップを作成

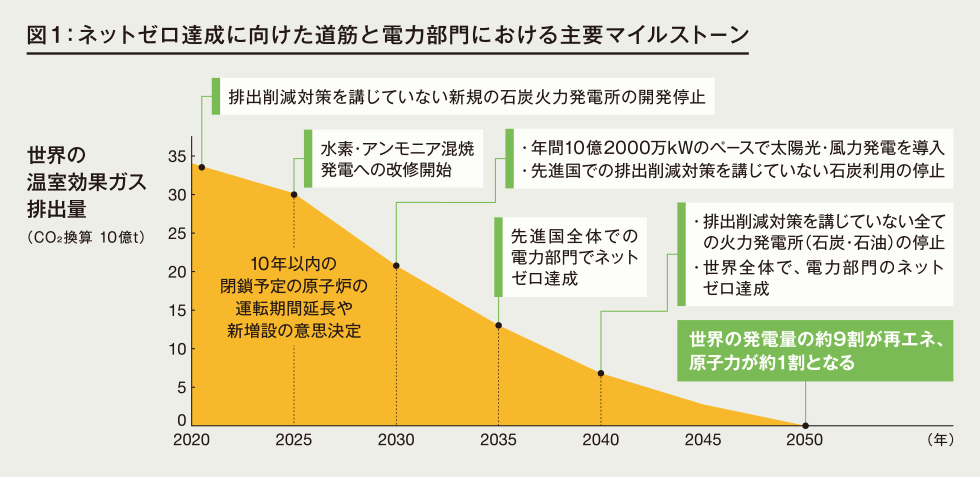

多くの国が2050年ネットゼロを約束する一方で、実際の世界はCO2排出量が増加傾向にあります。このためIEAは、2050年ネットゼロの世界を予測する、「The IEA Roadmap to Net Zero by 2050(ネットゼロ・ロードマップ)」を今年5月に公表しました。同ロードマップでは、安定的で低廉なエネルギー供給と全人類のエネルギーアクセス、力強い経済成長の実現とともにネットゼロの目標を達成するための、合計400以上のマイルストーンを設定しました(図1)。

なお、同マイルストーンでは、ネットゼロの道筋において新たな石油・ガス田への投資が不要になるとしていますが、あくまで需要減が前提であり、その結果として新たな開発が必要なくなるというものです。既存分への投資は今後10年間、ほぼ同じ水準を見込んでいます。

同ロードマップは将来の予測でも、目標達成の唯一の道(the pathway)でもなく、目標達成のために考えられる多様な道の一つ(a pathway)です。各国がたどる道は各国の政府が決定します。また、潜在的なエネルギー安全保障リスクに備え続けることも非常に重要です。そのため、同ロードマップでは2050年に電力の90%を再生可能エネルギーによって供給することを想定していますが、他の主要国に比べて豊富な再生可能エネルギー資源を持たない日本が、「2030年度温室効果ガス46%削減」「2050年ネットゼロ」という野心的な目標を達成するためには、独自の道を歩んでいく必要があります。

それにはまず、既存技術と設備を最大限に活用し、再生可能エネルギーの導入を加速。さらに、安全審査に合格した既存の原子力発電所の再稼働は、CO2排出量の速やかな削減と電力の安定供給を同時に実現できる、費用対効果の優れた選択肢です。同ロードマップでも日本で原子力発電が着実に増加することを想定しています。

IEA「Roadmap to Net Zero by 2050」をもとに作成

原子力の活用がカギに

原子力発電はクリーン電力の中で、全世界では2番目、日本・米国・欧州などの先進国では最大の供給源です。したがって、原子力技術は気候変動対策を進める上で重要な役割を担うと考えます。

同ロードマップで行った分析では、日本で原子力とCCUS(CO2回収・利用・貯留)の役割を太陽光発電に置き換える場合、東京23区の12倍もの面積の太陽光パネルと世界最大規模の蓄電施設40個分が追加で必要となります。

日本が持続可能なエネルギーシステムを構築するためにはやはり、運転期間延長と新増設を通じた原子力発電の有効活用は重要なオプションです。既存の原子力発電所が2050年までにほぼ廃炉になる見込みであれば、なおさらです。

日本への期待

2050年ネットゼロを目指す「ゼロへのレース」は、スタート地点が国によって異なります。また、このレースは国家間の競争ではなく、時間との競争です。そして、すべての国がレースを終えない限り、誰も勝つことができません。

ネットゼロ達成のためには、各国政府がそれぞれの具体的な道筋を描いていくことが重要です。この意味で、日本の新しいエネルギー基本計画(10月22日閣議決定)には敬意を表します。

長期的には、日本がネットゼロを達成するためにはより幅広い新技術が必要です。日本はこれまで、ハイブリッド自動車、太陽光発電、スマートグリッドなど、多くのエネルギー技術の開発をリードしてきました。技術開発とイノベーションは日本のDNAです。今後も幅広くエネルギー技術をリードしていくことを期待しています。

例えば、日本でもCO2大幅削減に向けて洋上風力は特に有望な分野ですが、英国沖の大規模プロジェクトのような適地は存在しません。しかし、これを補う低コストの浮体式洋上風力発電技術を開発できれば、日本はこの分野で世界のリーダーとなれるでしょう。

また、日本の高効率エアコンやアンモニアを使用する火力発電などの経験と技術は、アジア諸国がクリーンエネルギー転換への道を開いていくのに貢献すると信じています。

PROFILE

1958年生まれ。トルコのアンカラ出身。ウィーン工科大学でエネルギー経済学修士および博士号を取得。石油輸出国機構(OPEC)勤務を経て、1995年からIEAチーフ・エコノミスト兼グローバル・エネルギー経済局長を務める。2015年から現職に就き、IEAを世界のクリーンエネルギー転換を主導する組織に押し上げた。2013年に日本政府から旭日中綬章を受章。2021年に米タイム誌の「世界で最も影響力のある100人」に選出。