このたびの地震により亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

本サイトでは、今回の能登半島地震による周辺地域に立地している各原子力発電所へのこれまでに判明している影響をとりまとめるとともに、皆さまの疑問・不安にお答えさせていただきます。

なお、本サイトは北陸電力へのヒアリングをもとに作成しています。

(2024年6月12日時点)

令和6年能登半島地震により最大震度7(志賀町)を記録しましたが、原子力発電所の安全性は維持されています。

ご質問にお答えします

2号機主変圧器が使用できないことなどにより、志賀原子力発電所への外部電源5回線のうち2回線(志賀中能登線2回線)が使用できない状態にありますが、3回線(志賀原子力線2回線、赤住線)が使用可能です(2024年2月27日現在)。

また、福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえた電源の多様化により、従来から設置している非常用ディーゼル発電機に加え、大容量電源車及び高圧電源車が利用できる状態で確保されており、使用済燃料の冷却などの原子力発電所の安全性は維持することができます。

今回の地震による火災は発生していません。

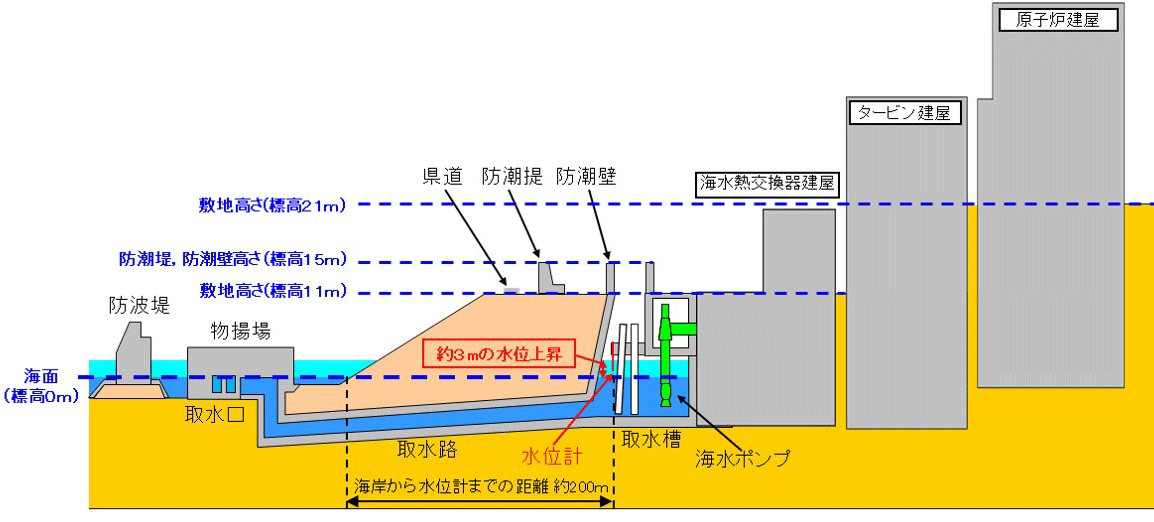

発電所の前面海域(防波堤と物揚場の間)の海底に設置していた波高計のデータを分析した結果,約3m上昇と約1m下降していたことを確認しております。

発電所の敷地は標高11mにあり、さらに高さ4mの防潮堤、防潮壁を構築(標高15m)していることから、施設への影響はありません。また、補機冷却水の取水ポンプの吸込口は標高-6.2mにあることから、施設への影響はありません。

1号機放水槽の周囲に津波対策として自主的に設置した鋼製の防潮壁(高さ4m)の南側壁に地震の影響により数cm程度傾きが確認されましたが、この傾きによる機能への影響はありません。また、沈下部分に生じた数cmの隙間については仮復旧を完了していることから、現時点で機能に影響はありません。

1号機、2号機の使用済燃料貯蔵プール水が波打ち現象(スロッシング)により床面に飛散しましたが、プールの保有水量に対して微量であり使用済燃料の冷却機能への影響はなく、また発電所外部には漏えいしておりません。

なお、飛散水についてはふき取り済みです。

(参考)飛散量

・1号機(保有水量1,250m3);約 95リットル(プール水位低下量 0.8mm相当)、放射能量 約17,100 Bq

・2号機(保有水量2,310m3);約 326リットル(プール水位低下量 1.3mm相当)、放射能量 約4,600Bq

志賀1号機の燃料プール冷却浄化系ポンプが一時的に停止しましたが、速やかに(約40分)復旧しており、プール水温(29.5℃)に変化はありません。

原子力規制委員会の公表資料では、志賀原子力発電所周辺のモニタリングポスト116局のうち、一時的に18局が欠測しましたが、順次復旧しているとのことです。

なお北陸電力が所有する志賀原子力発電所敷地内のモニタリングポスト(7局)は、地震発生前後を通じ正常に測定しており、異常は確認されておりません。

志賀原子力発電所は、今回の能登半島地震を受けても、外部電源や必要な監視設備、冷却設備および非常用電源等の機能を確保しております。

また、発電所に設置しているモニタリングポストの数値にも変化はなく、外部への放射能の影響はないことから、「志賀原子力発電所の安全性に異常はない」と考えております。

なお、志賀原子力発電所で観測された地震動の詳細な検討により、能登半島地震のはぎとり波(表層地盤の影響を取り除いた地震動)は、現行の基準地震動Ss1~3(600ガル)を一部の周期で上回っていますが、新規制基準を踏まえて2014年に申請した基準地震動Ss1~7(1000ガル)においては、全て下回ることを確認しています。

さらに、志賀1、2号原子炉建屋および原子炉建屋内の「止める」「冷やす」「閉じ込める」機能を有する各設備の構造強度評価等を実施した結果、今回の地震により発生した力や作用した加速度は全て許容値以下であったことから、原子炉建屋および各設備の耐震健全性が確保されていることを確認しております。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

原子力発電所では、運転中の状態を含め、大規模な地震(基準地震動)が発生したとしても、安全機能(「止める」・「冷やす」・「閉じ込める」)を満足できる設計としております。

なお、福島第一原子力発電所の事故後には、自主的に実施した緊急安全対策に加え、新たな規制基準を踏まえ、地震・津波対策の強化や電源及び冷却設備等の多重化等、様々な追加対策を行っており、万が一、運転中に今回と同程度の地震が発生したとしても、発電所の安全性は確保されます。

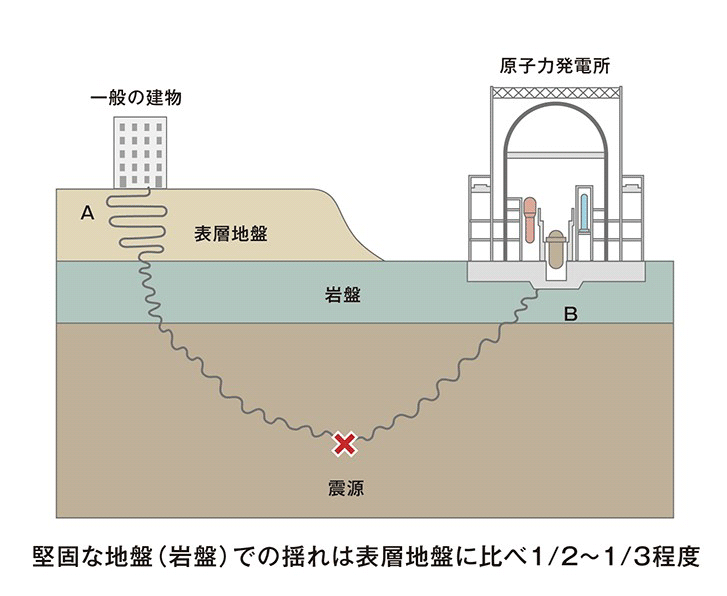

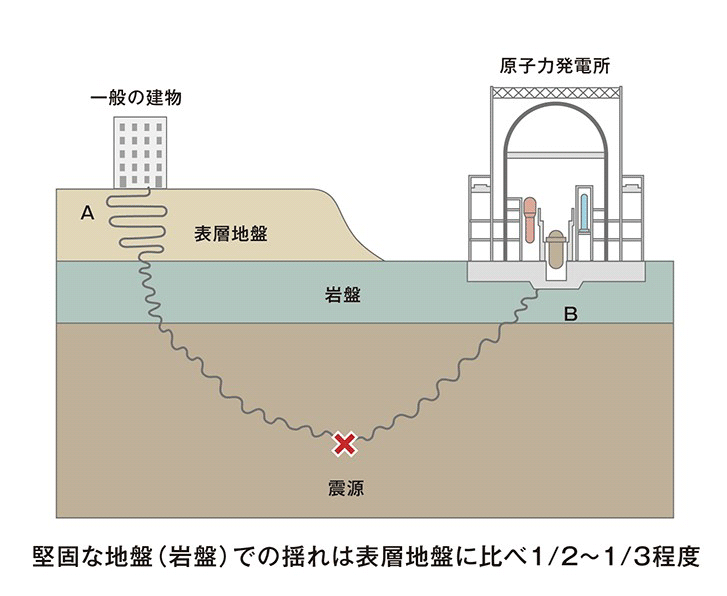

原子力発電所は、地盤を掘り下げて十分な支持性能を持った揺れにくい強固な岩盤に建設されています。加えて、各発電所で策定した基準地震動により、適切な地震力で施設の耐震設計を行っていることから、一般建築物よりも強い揺れに耐えられるように設計されています。

一般的に、一般建築物が建設される地表面に近い表層地盤の方が、原子力発電所が建設されている強固な岩盤よりも地震による揺れが大きく増幅されることから、能登半島地震においても、K-NET※の値(石川県志賀町富来2,828ガル)と、志賀原子力発電所で確認された地震記録(原子炉建屋地下2階 399.3ガル)が異なっております。

そのため、志賀原子力発電所の岩盤面の揺れの大きさとして設定された現在の基準地震動(600ガル)と、ハウスメーカー等が公表されている地震の揺れが大きく増幅される地表面に近い表層地盤の上に設置する一般建築物の耐震性の値(約5,000ガル等)を単純に比較することはできません。

※ K-NET:Kyoshin Network(防災科学技術研究所 強震観測網)の略。防災科学技術研究所が阪神・淡路大震災を契機として整備された、全国を約20km間隔で覆う1,000ヶ所の強震観測施設からなる観測網のことで、強震計は表層地盤に設置されています。なお、現在設置されている強震計は震度計の機能も有しており、気象庁による震度発表にも活用されています。

<参考>一般の建物と原子力発電所での揺れの伝わり方の違い

志賀原子力発電所で観測された地震動の詳細な検討により、能登半島地震のはぎとり波(表層地盤の影響を取り除いた地震動)は、現行の基準地震動Ss1~3(600ガル)を一部の周期で上回っていますが、新規制基準を踏まえて2014年に申請した基準地震動Ss1~7(1000ガル)においては、全て下回ることを確認しています。

さらに、志賀1、2号原子炉建屋および原子炉建屋内の「止める」「冷やす」「閉じ込める」機能を有する各設備の構造強度評価等を実施した結果、今回の地震により発生した力や作用した加速度は全て許容値以下であったことから、原子炉建屋および各設備の耐震健全性が確保されていることを確認しております。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

現在、稼働中の発電所は、新規制基準を踏まえた審査にて、最新の知見を踏まえた、より規模の大きな地震動を想定する等、耐震対策を強化していることから、現時点において、審査をやり直す必要はないと考えております。

なお、今回の地震発生メカニズム等の調査・研究結果を踏まえ、現在の耐震安全性評価に取り入れるべき新たな知見が確認された場合は、速やかに適切に反映いたします。

今回の地震発生メカニズム等について、原子力規制庁は、3/27技術情報検討会において、「今回の地震を引き起こした断層は、大局的には、既に知られていた断層であったと考えられる。」と報告しております。

今後も国等の研究機関、有識者による研究が整理・公開されると考えられることから、引き続き、最新情報を入手し、現在の耐震安全性評価に取り入れるべき新たな知見が確認された場合は、速やかに適切に反映いたします。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

原子力発電所は、敷地および敷地周辺の詳細な活断層調査を行ったうえで、否定しきれない活断層の連動や地震動評価における様々な不確かさを考慮した上で設計しています。

加えて、活断層の有無に関わらず無条件で全国一律に想定する地震動(震源を特定せず策定する地震動)も考慮し、最大限保守的な基準地震動を設定しているため、現時点において、停止する必要はないと考えております。

なお、今回の地震発生メカニズム等の調査・研究結果を踏まえ、現在の耐震安全性評価に取り入れるべき新たな知見が確認された場合は、速やかに適切に反映いたします。

避難計画は、国の防災基本計画などに基づいて各自治体が策定し、実効性向上のため、定期的な訓練などを通じた経験の蓄積や状況の変化に応じた体制の見直し、計画の評価・検証などを踏まえた改訂が行われています。原子力事業者も、住民避難を伴う災害が発生しないよう安全対策を実施するとともに、各自治体の計画の実効性向上のため、訓練に積極的に参加するなど、今後も引き続き、避難計画の実効性向上に最大限協力してまいります。

なお、能登半島地震の被害状況を踏まえて、原子力規制委員会では、避難計画を策定する上での指針となる原子力災害対策指針について、屋内退避の対象範囲および実施期間といった運用などの見直しが議論されています。

1月7日に志賀原子力発電所前面で確認された海面上の約5m×約10mの油膜は、速やかに中和・回収等を行っておりますが、その後、1月10日に新たに発電所前面の海面に約100m×約30m(推定約6リットル)の油膜を確認したため、海岸部にオイルフェンスを設置しております。

なお、放射線管理区域内で油を貯蔵している箇所に設置している漏油検知器に異常はないことから、油膜は放射線管理区域内の油ではありません。

高圧電源車のアクセスルートに3箇所段差の発生を確認しておりますが、通行に支障はなく志賀原子力発電所の安全性に問題がないことを確認しております。

冷却用海水ポンプの取水に問題はありません。

北陸電力が原子力規制庁に報告した使用済燃料プール水温の上昇評価は、使用済燃料の持つエネルギーが全てプール水に移ると想定した評価によるものです。

実際、志賀原子力発電所のプールに保管されている使用済燃料は、約10年間冷やされ続けており、また、熱の一部は大気に放出されますので、プール水が100℃に達して沸騰することはありません。

なお、仮に、プール水の冷却が停止した場合でも、複数の別系統のポンプや消防車により使用済燃料貯蔵プールに水を補給することができることから、使用済燃料が露出することはありません。

志賀原子力発電所

・ 志賀1号原子炉建屋地下2階で最大値399ガルを観測した。

原子力発電所の耐震性について

・ その後の詳細検討により、能登半島地震のはぎとり波(表層地盤の影響を取り除いた地震動)は、現行の基準地震動Ss1~3(600ガル)を一部の周期で上回っていたが、新規制基準を踏まえて2014年に申請した基準地震動Ss1~7(1000ガル)においては、全て下回ることを確認した。

・ また、志賀1、2号原子炉建屋および原子炉建屋内の「止める」「冷やす」「閉じ込める」機能を有する各設備の構造強度評価等を実施した結果、今回の地震により発生した力や作用した加速度は全て許容値以下であったことから、原子炉建屋および各設備の耐震健全性が確保されていることを確認した。

参考

・ 基準地震動は600ガル。

・ 1,000ガルにて志賀2号の新規制基準適合性審査中。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

・ 志賀原子力線(275kV)2回線及び赤住線(66kV)1回線を確保している。(計3回線使用可能)。

参考

・ 非常用ディーゼル発電機は3台(A)(B)(H)が待機。

・ バックアップとして電源車(計9台、1、2号機共用)を確保。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

・ 志賀1号起動変圧器から絶縁油の油漏れがあることを確認した。

・ 地震発生時に当該変圧器の放圧板の動作を確認した。

・ 絶縁油は堰内に収まっており、外部への影響がないことを確認した。

・ 火災の発生は確認されていない。

・ その後、一部の部品交換等を行い仮復旧し、3/14に受電を開始した。

参考

・ 漏えいした油のドラム缶への回収が完了。

・ 最終的な回収量は4,200 リットル(雨水及び噴霧消火の水を含む)。

・ 2024 年8月に本復旧予定。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

・ 志賀1号主変圧器及び所内変圧器の放圧板の動作を確認した。

・ 志賀2号は、変圧器の故障により、外部電源5回線のうち、志賀中能登線(500kV)2回線が使用できなくなったが、志賀原子力線(275kV)2回線および赤住線(66kV) 1回線を確保している。(計3回線使用可能)

参考

・ 非常用ディーゼル発電機は3台(A)(B)(C)が待機。

・ バックアップとして電源車(計9台、1、2号機共用)を確保。

・ 志賀2号主変圧器から絶縁油が漏れていることを確認した。

・ 自動的に予備電源変圧器へ切り替わった。

・ 噴霧消火設備が起動及び放圧板の動作を確認した。

・ 1月7日に発電所前面の海面上に油膜が確認されたが、中和・回収等を行った。1月10日に新たに発電所前面約100m×30mの海域に油膜を確認したため、海岸部にオイルフェンスを設置した。

・ 火災の発生は確認されていない。

・ その後、防油堤、地下タンクに損傷がないことを確認するとともに、油流出ルートを特定し、油の処理・回収、洗浄等を実施しており、海洋への影響はない。

参考

・ 漏えいした油はドラム缶への回収を完了。

・ 最終的な回収量は24,600 リットル (雨水及び噴霧消火の水を含む)。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

・ 志賀1号原子炉建屋4階において、地震に伴い使用済燃料貯蔵プール水の床面への飛散が発生した。

・ 飛散した量はわずかであり、使用済燃料貯蔵プール(保有水量1,250m3)は、わずかに水位低下したが、使用済燃料の冷却機能に影響はなかった。

参考

・ 飛散したプール水のふき取りは完了。

飛散した量:約95 リットル

放射能量:約17,100Bq

・ 飛散したプール水量はプール水位低下0.8㎜相当

・ 志賀1号燃料プール冷却浄化系ポンプが、地震に伴い一時的に停止した。

参考

・ 速やかに(約40分で)復旧し、プール水温は29.5℃で変化はなかった。

・ 志賀2号原子炉建屋5階において、使用済燃料貯蔵プール水の床面への飛散が発生した。

・ 飛散した量はわずかであり、使用済燃料貯蔵プール(保有水量2,310m3)は、わずかに水位低下したが、使用済燃料の冷却機能に影響はなかった。

参考

・ 飛散したプール水のふき取りは完了。

飛散した量:約326 リットル

放射能量:約4,600Bq

・ 飛散したプール水量はプール水位低下1.3㎜相当

・ 志賀1号タービン補機冷却水系サージタンクの水位低下を確認した。

・ 原子炉建屋、タービン建屋の換気空調系の冷却コイルから冷却水が漏洩していることを確認し、弁等を閉止することにより漏えいは停止した。

・ その後(2/29)冷却コイルを補修した。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

・ 物揚場のコンクリート舗装部において、地震の影響により段差が発生していることを確認した。

・ その後、土嚢による段差解消の仮復旧を実施し、コンクリート補修を実施中。

参考

・ 2024年度上期までに復旧予定。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

・ 放水槽の周囲(全周約108m)に津波対策として設置した鋼製の防潮壁(高さ4m)の南側壁が、地震の影響により数cm 程度傾いていることを確認した。

・ 変形は軽微であり、その他の側壁に傾きは確認されていないため、機能に影響はない。

・ その後、放水槽防潮壁とコンクリート基礎部との間で確認された隙間に土嚢を設置した。

参考

・ 今後、沈下測定等の詳細調査を行い、その結果をもとに2024年度中に復旧予定。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

・ 高圧電源車のアクセスルートに3箇所段差の発生を確認した。

・ 通行に支障ないことを確認した。

・ 1号機廃棄物処理建屋と2号機廃棄物処理建屋を接続するゴム製のシール部材(エキスパンション)を覆う金属製のシールカバー脱落していることを確認した。

・ シールカバーが外れているだけであり、シール部材自体に損傷がないことから、外部への放射能等の影響はない。

・ その後(3/19)シールカバーを交換した。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

・ 志賀1号純水タンクにおいて、7.3 リットル/分程度(438 リットル/時)の水位の低下があることを確認した。

・ 漏えい量は純水の製造能力(20,000 リットル(時)に比べてわずかであることから、発電所の冷却機能には影響はない。

・ 使用済燃料貯蔵プールの補給等には他のタンクの水を使用しており、使用済燃料貯蔵プールの冷却機能に影響はない。

・ その後、漏えいしている屋外の埋設配管を特定。弁を閉止し、水位低下停止を確認した。

参考

・ 2024 年度中に漏えい箇所の補修を実施予定。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

・ 志賀2号低圧タービンにおける「伸び差大」警報が発生した。

・ 現在、タービン点検作業を実施中。低圧タービンおよび高圧タービンの動翼と静翼との接触痕や、発電機回転検出器の損傷等を確認した。

参考

・ タービン停止中に発生した警報であり、地震による揺れにより、「伸び差大」の警報が発生したものと想定。

・ 2024年度上期を目途にタービン・発電機点検を行い、損傷の有無を確認の上、補修および復旧を実施予定。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

・ 志賀2号使用済燃料貯蔵プール内に保管してあった原子炉冷却材再循環ポンプの検査装置の一部が使用済燃料貯蔵プールの底部に落下していることを確認。

・ いずれも燃料から離れた位置(約4m)に落下していることから、燃料貯蔵プール内の使用済燃料に影響はなく、冷却機能にも影響はない。

・ その後(3/29)、落下物を回収した。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

・ 志賀2号励磁電源変圧器※の絶縁油が約100 リットル(推定)漏れていることを確認した。

・ 絶縁油は堰内に収まっており、外部への影響はない。

・ その後(2/26)、一部の部品交換および試験を実施し使用可能であることを確認した。

※ 発電に必要な磁束を発生させる発電機のコイル(励磁装置)に電源を供給するための変圧器

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

・ 地震発生後の発電所データを改めて確認したところ、取水槽内及び物揚場付近の海水面が通常より約3メートル上昇していたことを確認した。

・ また、解析及び痕跡調査の結果、発電所敷地全面の津波遡上高は約4mであったことを確認した。

・ 発電所の敷地高さ11メートル(海抜)の地点に高さ4メートルの防潮堤・防潮壁(合計15メートル)を設置しており、発電所の設備への影響はなかった。

志賀原子力発電所 敷地断面図(出典:北陸電力HP)

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

・ 令和6年能登半島地震後の発電設備全般に対する耐震健全性点検(3/1~27実施)において、制御棒駆動機構ハウジングが落下した場合に支持する部品の脱落を確認。

・ その後(4/2)脱落した部品を回収し、(4/15)回収した部品の組込みを実施済み。

・ 当該部品は、制御棒駆動機構を支持するものではなく、制御棒駆動機構ハウジングが落下した場合に支持するものであり、制御棒駆動機構の機能に影響はない。

(最新の情報・知見等を踏まえて2024年6月12日更新)

その他の発電所

・ 基準地震動に対して十分に小さい地震動であり、設備影響はなかった。

参考

・ 柏崎刈羽原子力発電所で最大値87ガルを観測

(基準地震動は1~4号は2,300ガル、5~7号は1,209ガル)

・ 敦賀発電所で10ガルを観測

(基準地震動は800ガル。1,011ガルにて新規制基準審査中。)

・ 美浜発電所で12ガルを観測(基準地震動は993ガル)

・ 大飯発電所で最大6ガルを観測(基準地震動は856ガル)

・ 高浜発電所で最大4ガルを観測(基準地震動は700ガル)

・ 柏崎刈羽2、3、4、6、7号機で地震に伴い使用済燃料貯蔵プール水の床面への飛散が発生した。

・ 飛散した量はわずかであり、使用済燃料貯蔵プールの水位低下はなかった。

原子力発電所の

耐震性について

・ 原子力発電所は、地盤を掘り下げて十分な支持性能を持った揺れにくい強固な岩盤に建設するとともに、各発電所で策定した基準地震動により、適切な地震力にて施設の耐震設計を行っており、その結果、一般建築物よりも強い揺れに耐えられるように設計されています。

・ 一般建築物が建設される地表面に近い通常の地盤では、原子力発電所が建設されている強固な岩盤よりも地震による揺れが大きく増幅されます。今回の地震時に観測されたK-NET※(Kyoshin Network:防災科学技術研究所強震観測網)の値(石川県志賀町富来2,828ガル)と志賀原子力発電所で確認された地震記録(原子炉建屋地下2階 399.3ガル)が違うことからも、通常の地盤に建設される一般建築物よりも原子力発電所が揺れにくいことが分かります。

・ そのため、志賀原子力発電所の岩盤面の揺れの大きさとして設定された現在の基準地震動(600ガル)と、ハウスメーカー等が公表している、地震の揺れが大きく増幅される地表面に近い通常の地盤の上に設置する一般建築物の耐震性の値(約5,000ガルなど)を比較することは適切ではありません。

※ K-NET:防災科学技術研究所が阪神・淡路大震災を契機として整備された、全国を約20km間隔で覆う1,000ヶ所の強震観測施設からなる観測網。現在、設置されている強震計は震度計の機能も有しており、気象庁による震度発表にも活用されている。

参考

<東北地方太平洋沖地震での女川原子力発電所>

⇒地震での最大加速度(宮城県築館:震央距離175km)2,933ガル

⇒女川原子力発電所での観測記録(女川1号機原子炉建屋地下2階)(震央距離:124km)567.5ガル

<中越沖地震での柏崎刈羽原子力発電所>・・・軟岩サイト

⇒中越沖地震での最大加速度(柏崎市内)1,018ガル

⇒柏崎刈羽原子力発電所での観測記録(原子炉建屋基礎)680ガル

出典:日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」

これまでの更新情報

@denjiren_saigai

電気事業連合会(停電・災害情報) 公式Xアカウント

@denjiren_saigai

電気事業連合会(停電・災害情報) 公式Xアカウント

台風や地震などによる停電情報、

設備状況等を広く皆さまに発信しています。