2021.11

第6次エネ基、脱炭素へ「野心的」道筋示す

再エネを主力化、原子力は持続的活用へ

第6次エネルギー基本計画が閣議決定されました。2050年カーボンニュートラルという目標に向けた道筋を描くべく、従来以上に「野心的」な見通しを掲げています。日本がこれから進む道に大きく影響する同計画の概要を紹介します。

エネ政策の基本方針

エネルギー基本計画は、中長期的に日本のエネルギー政策をどのような方向へ進めていくかという基本方針を示すものです。S+3E(安全性+安定供給、環境適合性、経済効率性)を基本に、需給両面で取り組むべき課題と対応策、将来的なエネルギー需給見通しなどを示します。エネルギー政策基本法に基づき2003年に初めて策定、2018年に第5次計画へ改定されました。

脱炭素実現への道筋

第6次エネルギー基本計画の最大のテーマは、2050年カーボンニュートラル、2030年度に温室効果ガス排出量46%削減(2013年度比)という目標に対して、実現の道筋を示すことです。

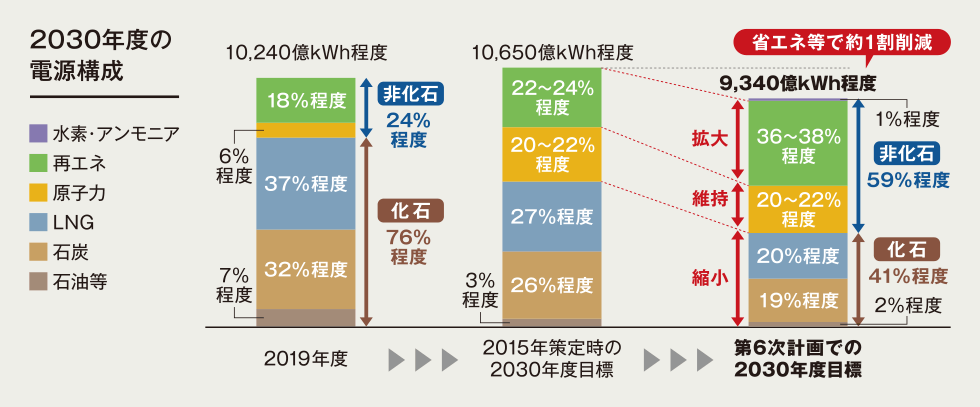

今計画では2030年度の電源構成として、従来目標(2015年長期エネルギー需給見通し)比で再生可能エネルギーを大幅に積み増し、原子力を据え置きとする一方、火力を縮小する想定となりました。その結果、非化石エネルギーの割合は約6割に拡大します。また、需要側では省エネ目標を深掘りし、原油換算で6,200万㎘程度(従来目標は5,030万㎘)の削減を見込みます。

今回のエネルギー需給見通しはCO2削減目標を前提に「様々な課題の克服を野心的に想定した」という位置づけです。現時点で具体化されつつある政策だけでは届かない水準であり、安定供給に支障がないよう十分考慮しつつもこれまで以上に思い切った施策を日本全体で進めていく必要があります。

資源エネルギー庁「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」より作成

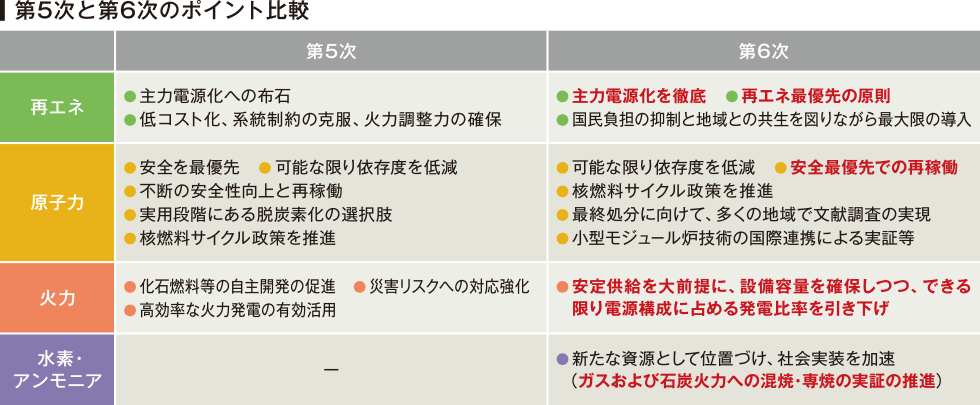

再エネ「最優先・最大限」

エネルギー源別にみると、再エネは「主力電源化を徹底し、再エネに最優先の原則で取り組み、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促す」としており、第5次計画から大幅に踏み込んだ表現になりました。具体的な取り組みとしては、地域と共生する形での適地確保、コスト低減・市場への統合などが挙げられています。

今計画で新たな資源として位置付けられたのが、水素・アンモニアです。脱炭素燃料として火力発電での混焼・専焼のほか、運輸部門や民生部門での燃料電池導入拡大などを目指し、社会実装を加速するとしています。

火力発電は、「安定供給を大前提に」「設備容量を確保しつつ」「できる限り電源構成に占める比率を引き下げる」という方針です。非効率な火力のフェードアウトに着実に取り組むとともに、上記の水素・アンモニアの混焼や、CCUS(CO2回収・利用・貯留)・カーボンリサイクルなどを促進します。

原子力活用も不可欠

原子力については、「安全最優先」は変わることのない大前提です。また、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、「可能な限り依存度を低減する」方針が第5次計画から踏襲されています。

一方でカーボンニュートラル実現に向けては、実用段階にある脱炭素電源として原子力の役割は重要です。「安全性の確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用していく」という方針が、20~22%という電源比率の維持に反映されています。

実際にこの比率を達成するためには、既設発電所の多くが稼働していることが必要です。計画では「原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める」考えとなっています。また、将来にわたって安定的に原子力を利用するため引き続き核燃料サイクル政策を堅持する方針であり、「関係自治体や国際社会の理解を得つつ、再処理やプルサーマル等を推進する」としています。

ただ、2030年より先を見据えた場合、運転期間が制限されている現行制度では、いずれ残った発電所だけでは必要な電源比率を満たすことができなくなります。原子力発電所の新増設やリプレースについても、今後検討する必要があると考えます。

特設サイト「2050年カーボンニュートラルの実現に向けて」のご紹介

-

私たち電力業界は持てる技術と知恵を結集し、積極的に挑戦していきます。

「電源の脱炭素化」「電化の推進」の両面から、具体的な取り組みを電事連ホームページでご紹介しています。ぜひご覧ください。

-

特設サイト「災害にそなえて」のご紹介

-

サイトでは、地震や台風などの災害への備えや、発生時の注意点をご紹介するとともに、各エリアの停電情報ページ(各送配電事業者サイト)へのリンクも掲載しています。ぜひご活用ください。

-

お子さまの学習に!

「教育支援ポータルサイト Ene-Learning」のご紹介

-

GIGAスクール構想の推進など、学校現場のデジタルネットワーク環境が急速に整備されています。

本サイトでは、オンライン教育ですぐに活用できる教材やお役立ち情報、エネルギー・環境教育に関するコラムなどをご紹介しています。ぜひご覧ください。サイトはこちら

https://fepc.enelearning.jp -