2022.05

エネルギー安全保障が一層重要に

侵攻でロシア依存の危険性表面化

ロシアによるウクライナ侵攻は、エネルギー分野にも強烈な衝撃を与えました。化石燃料が高騰し多くの国が経済的な打撃を受け、安定供給や脱炭素に関する政策の見直しを余儀なくされています。エネルギー安全保障のため、特定の対象に依存せず多様な選択肢を持つことの重要性が高まっています。

ロシアの資源外交

ロシアは石炭、石油、天然ガスなどのエネルギー資源大国であり、その輸出が重要な収入源かつ強力な外交カードとなっています。特に欧州は大きな取引先となっており、2021年にEUが輸入した化石燃料のうち、天然ガスでは45%程度、石炭では45%程度、石油では25%程度がロシアからのものでした。

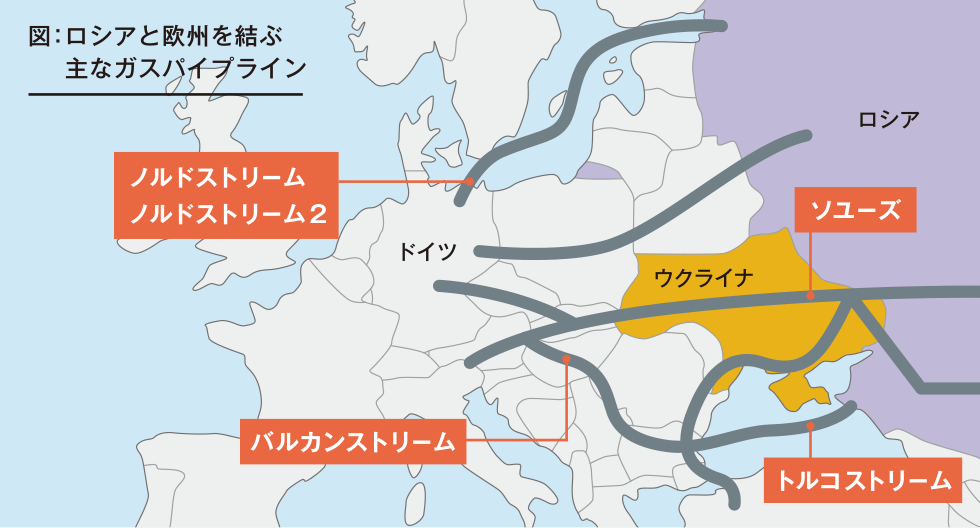

中でも影響が大きいのが、複数のパイプラインで供給されている天然ガスです。脱炭素化に向け、化石燃料の中では二酸化炭素(CO2)排出量が少ない天然ガスの需要は当面伸び続ける見込みですが、一方で石油や石炭に比べ調達先の変更が難しく、ロシアへの依存度が今後より高まっていく危険性も指摘されていました。

ロシアが資源を持つ強みはこれだけにとどまりません。経済制裁によって暴落した同国通貨ルーブルは、その後、侵攻前に近い水準まで価値を戻しました。その要因の一つとして、天然ガスの代金についてルーブルでの支払いを義務化したことが挙げられます。資源と通貨をセットにしてルーブルの需要を高めることで、通貨価値の防衛にもつながっているといえます。

資源禁輸で制裁

ロシアに対する様々な経済制裁の中で、エネルギー資源への対応は国ごとに異なります。いち早く強力な制裁を打ち出したのが、国内資源などを背景にロシア依存度が少ない米国と英国です。米国は3月にロシア産資源の輸入を禁止。英国は即時の禁輸はしないものの、原油の輸入は2022年末までに停止、天然ガスの調達量も削減していく方針です。

一方でロシア依存度の高いEU諸国は、経済活動維持などのため経済制裁実施後も天然ガスなどの購入を続けています。EUは状況の打開に向け、2022年末までにロシア産ガス輸入を3分の2削減するなどの計画を発表。さらに追加制裁として、ロシア産石炭の禁輸決定に続き、石油の禁輸も協議しています。

こうした動きはロシア産に代わる資源の確保競争につながり、世界中で連鎖的に資源価格の高騰が起こっています。

選択肢の必要性

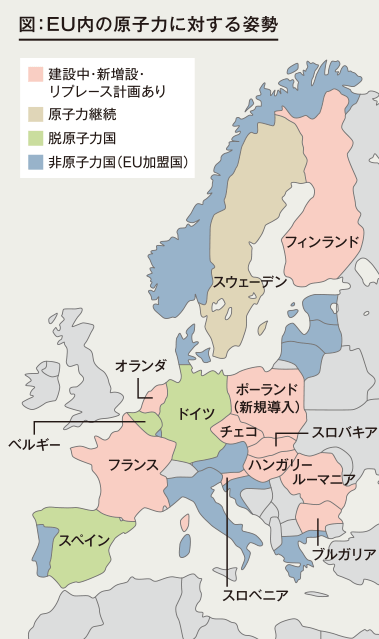

情勢変化の中で特に厳しい立場に置かれたのがドイツです。国策として今年中に原子力発電所、2030年までに石炭火力発電所を全廃する方針ですが、その穴埋めとして想定していたのが再生可能エネルギーとロシアからの天然ガスでした。新たなガスパイプライン「ノルドストリーム2」が完成し、あとは稼働許可待ちというところでウクライナ侵攻が勃発、計画は凍結。稼働していれば、天然ガスのロシア依存度は約55%(2020年)からさらに高まる見通しでした。

ロシア産ガスの代替として調達先の多様化や再エネの集中的な拡大などに取り組むほか、稼働中の3基の原子力発電所の廃止期限延長も検討していましたが、燃料、予備機器、運転員などを廃止前提に削減してきたため、延長は難しいとみられています。

対照的に原子力の稼働延長を決めたのがベルギーです。2025年末までに段階的に原子力を廃止する方針でしたが、エネルギー供給不安や価格高騰に対応するため、2基の運転期間を10年延長することを決定しました。

このほか、英国やフランスは、新設などによって原子力を大幅に拡大する方針を表明しています。脱炭素、燃料高騰対策、ロシア依存脱却を同時に解決する選択肢として、原子力の存在感が高まっています。

一方で、ウクライナではロシアがチョルノービリ(チェルノブイリ)やザポリージャなどの原子力発電所を攻撃・占拠するという国際法違反といえる事態が発生しました。原子力施設を保有するすべての国において、現実的な脅威としてテロや軍事行動への懸念が高まっています。

出典:(株)三菱総合研究所「EUにおける原子力再興の機運」https://www.fepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_topics/1260741_4115.html

電気新聞掲載の図を元に修正して作成

日本への影響は

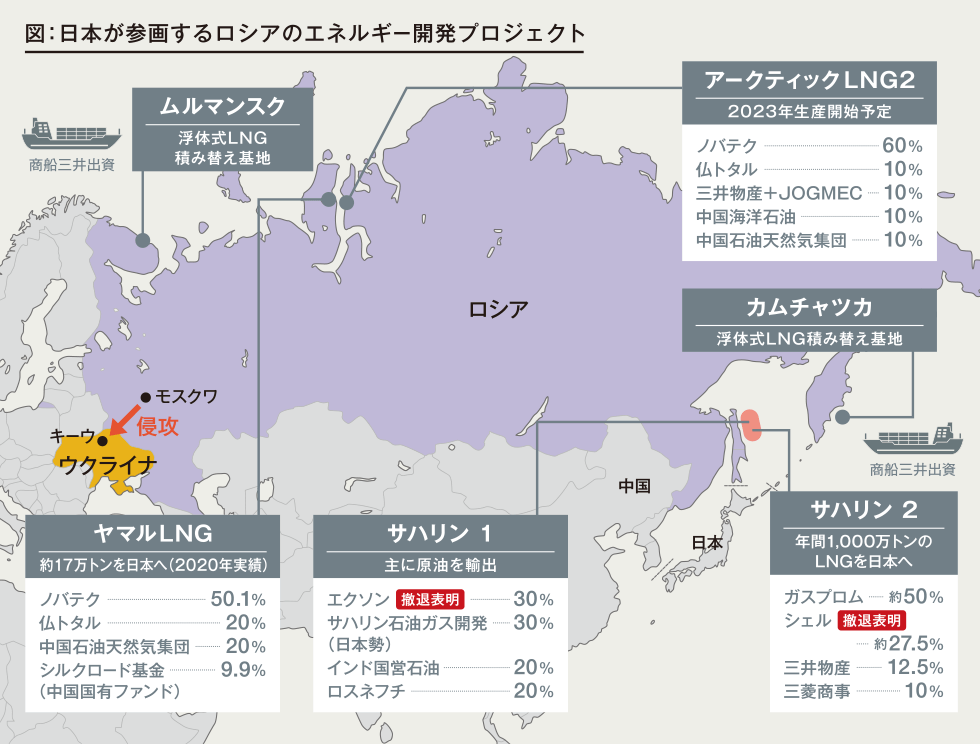

日本もロシアからエネルギー資源を輸入しており、2019年は原油輸入の4.8%、LNG(液化天然ガス)輸入の8.3%、一般炭輸入の11.9%を占めました。また、資源を輸入に頼る日本は価格高騰などの影響を大きく受けます。

岸田文雄首相は、先進7カ国(G7)首脳が出した対ロシア制裁の共同声明と歩調を合わせ、4月には石炭の段階的禁輸方針を、5月には原油の原則禁輸方針を表明しました。これらを使用する発電所を持つ電力会社も、今後は他の調達先に振り替えていく必要があります。

一方、日本企業などが出資するロシアでのエネルギー資源開発プロジェクトについては、国益の観点から権益を保持する方針です。例として「サハリン2」からは年間約1,000万トンのLNGを輸入しており、安定供給に大きな役割を果たしています。仮に放棄した場合、その権益が中国に流れることが想定され、制裁の実質的な効果に懸念が生じます。

今回のウクライナ侵攻で、特定のエネルギー源や調達先に依存することのリスクが顕わになりました。また、ロシアと異なり国内に資源が乏しい日本では、資源を通貨(円)の防衛に利用することもできません。エネルギー安全保障のためには選択肢を多く確保し、適切なバランスでエネルギーミックスを実現することが大切です。さらに、省エネの徹底や再エネの拡大・原子燃料サイクルの確立などによって国産・準国産のエネルギーを増やすことで、できるだけエネルギー自給率を高めていく必要があるといえます。

Twitterで停電・災害関連情報を発信しています

-

停電・災害情報を発信する専用のアカウントを開設しています。

台風や地震などによる停電情報、設備状況などについて発信しておりますので、ぜひご覧いただくとともに、フォローをお願いいたします。電気事業連合会(停電・災害情報)

@denjiren_saigai

https://twitter.com/denjiren_saigai -

特設サイト「省エネ・節電お役立ち情報」のご紹介

-

皆さまのご家庭でできる省エネ・節電情報を電事連ホームページで発信しています。

家電製品の上手な使い方はもちろん、電気代やCO2の削減量目安などもご紹介しています。ぜひご覧ください。

-