2023.03

浜通り地域における新たな産業基盤の構築へ

ロボット・ドローン分野などで産業集積進む

福島県の浜通り地域などでは、東日本大震災と原子力発電所の事故により失われた産業を回復するために、新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクト「福島イノベーション・コースト構想」(以下、「福島イノベ構想」)のもと、新たな産業・技術の集積が進んでいます。

福島イノベ構想では、①廃炉、②ロボット・ドローン、③エネルギー・環境・リサイクル、④農林水産業、⑤医療関連、⑥航空宇宙を重点分野に設定。それぞれの分野において、産業集積の核となる施設の整備や企業の誘致、教育・人材育成、交流人口の拡大、情報発信といった取り組みを進めています。

中核施設が大きな役割

産業集積が進むロボット・ドローン分野では、南相馬市と浪江町に「福島ロボットテストフィールド」(以下、「RTF」)が整備され、2020年3月に全面開所を迎えました。

研究棟には東京大学などの教育機関、国や福島県の研究機関、スタートアップ企業など17の企業・団体(2023年2月時点)が入居しており、空飛ぶクルマや災害対応ロボット、インフラ点検ロボットのほか、遠隔で人の動きを再現する「アバターロボット」などユニークな技術の開発も行われています。

RTFが中核施設の役割を果たすことで、浜通り地域などに新規進出したロボット・ドローン関連事業者は東日本大震災以降の累計で70者に達しました。RTFへの入居から工場立地へとステップアップした事例もあり、関連企業の新たな進出・工場立地が着実に進んでいます。

廃炉分野への地元企業参入を支援

廃炉分野では福島イノベ構想の中核的な推進機関である「福島イノベーション・コースト構想推進機構」、原子力災害で被災された事業者を支援する「福島相双復興推進機構」、東京電力ホールディングスの3者で運営する「福島廃炉関連産業マッチングサポート事務局」が廃炉事業への参入を希望する地元事業者と元請企業のマッチングを支援しています。

事務局では元請企業と県内企業の交流会、廃炉スタディーツアーの開催、廃炉事業に必要な資格取得の支援に力を入れており、これまでのマッチング成約事例は累計400件を超えました。今後は、廃炉事業を通じて得た知見を活かし、新規産業や産業集積による賑わいの創出が期待されます。

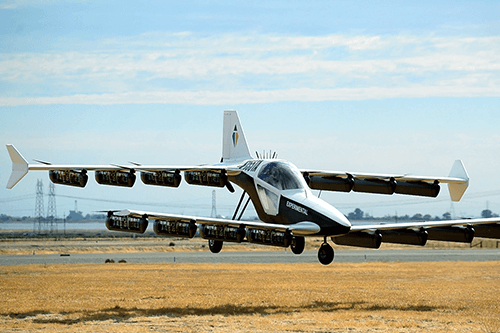

テトラ・アビエーションの空飛ぶクルマ 提供:テトラ・アビエーション

ロボット技術で切り拓く廃炉と未来

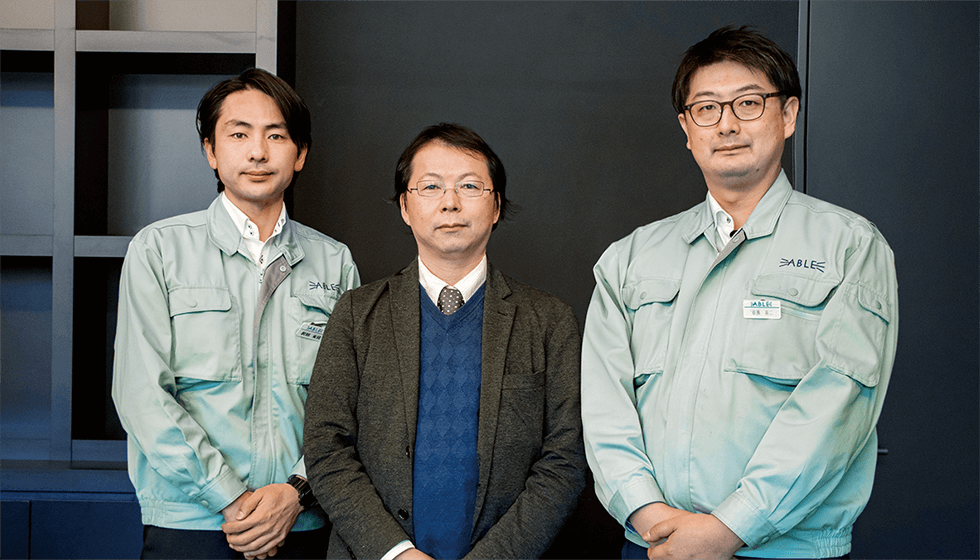

沢田 充佳さん ✕ 鈴木 茂和准教授 ✕ 目黒 英二さん

東京電力福島第一原子力発電所の廃炉への貢献も期待されるロボット技術を、福島の新たな活力にしようと取り組む人々がいます。独自開発した装置の遠隔操作によって福島第一1、2号機の排気筒解体を成し遂げた福島県双葉郡の地元企業エイブルの目黒英二さんと沢田充佳さん、福島工業高等専門学校の鈴木茂和准教授に、ロボット技術と地域の発展に向けた展望を語り合っていただきました。

改善の積み重ねが結実

鈴木

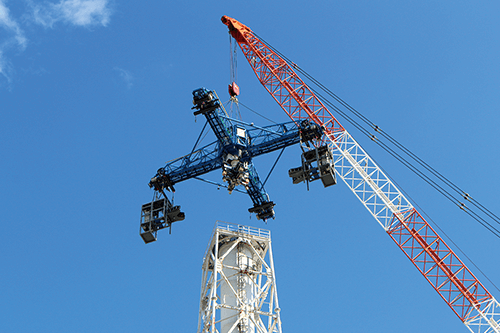

排気筒の解体工事は映像で拝見しました。大型クレーンで吊り上げた解体装置で、排気筒を内側から切断していましたね。

沢田

はい。部品の製作などに関して社外の力をお借りした部分もありますが、電気回路を含む設計は基本的に社内で実施しました。

鈴木

「エイブルオリジナル」の装置なのですね。工法や装置の仕様はどのようにして決まったのでしょうか。

目黒

前例がないものを作る際に、最初から完璧なものはできません。まずは安全性などを考慮し、チップソーカッターを搭載した解体装置というコンセプトを決め、改善を繰り返しながら徐々に成熟させるアプローチを取りました。

鈴木

特に苦労したことは。

沢田

機械のクセをつかむことですね。切断装置はたくさんの機械を組み合わせていますが、機械にも個々のクセがあって調整の加減は微妙に違う。装置全体で調和がとれるように個々のクセを捉えて全体を調整するのが大変でした。

鈴木

解体作業を終えての心境は。

目黒

難易度も注目度も高い工事を成し遂げることができて嬉しく思いました。また、エイブルという小さな地元企業が社会的に大きな課題に挑戦する姿を多くの人に見ていただくことができたことに重要な意味があったと思っています。

沢田

廃炉、復興、技術開発のどれかだけでなく、その全ての面において世の中の役に立てたのかなと実感しています。

鈴木

エイブルさんが自前で解体装置を作り上げたということが誇らしいですね。私も「Made in Fukushima」のロボット製作に取り組んでいるので、同じベクトルを向いた存在がいらっしゃるということを嬉しく思います。

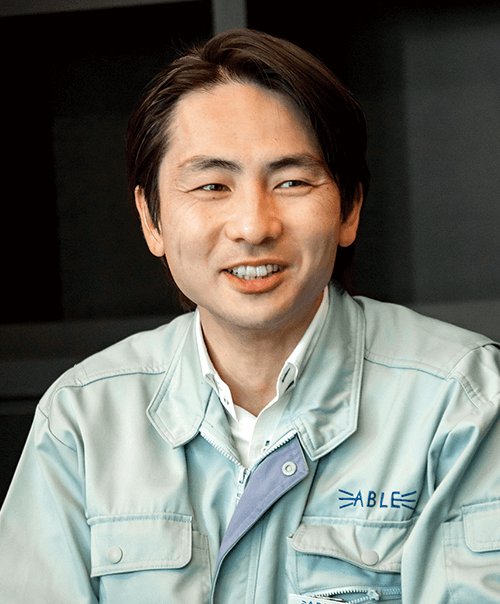

沢田充佳さん

目黒英二さん

鈴木茂和 准教授

福島第一1、2号機排気筒解体工事

建屋内の空気を排出する排気筒4基のうち1、2号機排気筒(高さ120m)に事故時の水素爆発による損傷・破断が確認されたため、倒壊リスクを低減するために上部を解体する必要があった。周辺の放射線量が高く、解体作業は遠隔で行う必要があったが、地元企業のエイブルがこの難題に挑み、解体を成し遂げた。

2019年8月~2020年4月に行われた解体作業の様子

提供:東京電力ホールディングス

若い世代も廃炉に挑戦

目黒

鈴木さんは高専生を対象とした「廃炉創造ロボコン」の立ち上げに関わったとお聞きしました。

鈴木

福島第一の廃炉は30年、40年と続くプロジェクトですから、若い人に興味を持ってもらわなければなりません。ただ、単に廃炉の人材育成を始めても目を向けてくれる人は少ないと考えて、ロボコンを始めました。

沢田

大会の課題はどのように決めているのでしょうか。

鈴木

福島第一の現場に関わる人に相談したり、日本原子力研究開発機構の楢葉遠隔技術開発センターにある福島第一の模擬設備をうまく活用できる課題を考えたりという具合です。事故で溶けた燃料などが固まった燃料デブリの取り出しを課題にしたこともあります。

目黒

大会の映像を見ましたが、現場さながらの環境と緊張感の中で苦戦しているチームもありました。それでも、本番に向けて日々改善に挑んだ経験は彼らの財産になるでしょうね。

鈴木

現場で起きている問題を疑似的に体験するということは通常の学校教育ではなかなか体験できませんからね。

沢田

学生の進路にも影響を与えているかもしれませんね。

鈴木

この経験を生かして頑張ろうと思ってもらえればいいですね。廃炉創造ロボコンはこれまでに7回開催し、過去の大会を見ていた山梨県出身の子が後に福島高専に入学して昨年の大会に出場をはたすなど、若い世代が廃炉に目を向けるきっかけになったケースもあります。そのような事例が少しずつ増えればいいと思っています。

技術で地域の発展へ

鈴木

今後のロボット開発における目標をお聞かせください。

目黒

我々も色々なロボットを作ってきましたが、手のかからないロボットを作りたいですね。廃炉に限りませんが、トラブルが起きたときの対処まで考えられたロボットを持ち込めれば作業はずいぶん楽になります。

沢田

ロボットを必要とする現場は、特殊な環境でのニーズが強いでしょうから、様々な要望に柔軟に対応できるエンジニアの育成も課題です。共通設計をいかに標準化できるかも大切ですね。

鈴木

廃炉作業で使ったロボットは他分野への応用も期待できます。こんなロボットがほしいというリクエストに応えられる福島の企業が増えれば、地域の発展にもつながると思いますし、教育機関も様々な形で協力したいと思います。

目黒

我々も、若い力とともに廃炉と地域の発展を成し遂げたいと思いますので、手を携えて頑張っていきましょう。

沢田

学生と我々企業と地域が一緒に成長できる形で相互協力できれば嬉しいですね。エイブルもそのような環境を提供できる企業でありたいと思います。

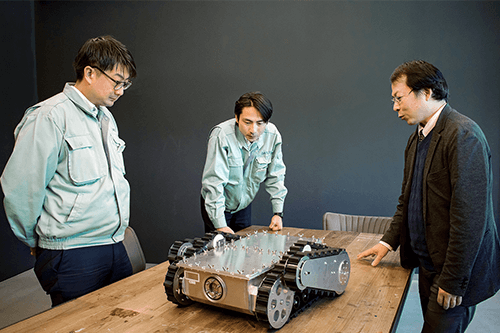

対談当日は、鈴木准教授が地元企業と開発した廃炉用ロボットを持参。ロボットに関する技術的な意見交換も行われた

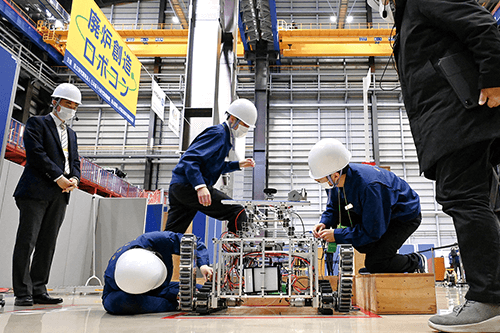

廃炉創造ロボコン

福島第一の廃炉作業をテーマに、高専生がロボット開発技術を競い合うコンテスト。2016年に第1回大会が開催され、2022年に7回目の開催を迎えた。第7回大会は、ケーブルが干渉する支柱やグレーチング(金属製の網)などの障害物を越えた先にある高さ2.7mの壁を除染するという課題が設定され、各校のアイデアが詰まったロボットが披露された。

第7回廃炉創造ロボコンの競技の様子 提供:電気新聞

PROFILE

福島工業高等専門学校 機械システム工学科

鈴木 茂和 准教授

2009年から現職。東日本大震災後は、福島第一原子力発電所の廃炉を担う人材の育成に注力。2016年に始まった「廃炉創造ロボコン」の発案者の一人で、ロボコンの立ち上げや運営にも大きな役割を果たした。福島県白河市出身。

エイブル 目黒 英二 さん/沢田 充佳 さん

目黒さん、沢田さんはともに2016年にエイブル入社。2019年8月から2020年5月にかけて行われた東京電力福島第一原子力発電所1、2号機の排気筒解体工事で、目黒さんは解体装置の通信関係、沢田さんは機械全般を担当。目黒さんは福島県いわき市出身、沢田さんは福島県楢葉町出身。

特設サイト「魚食振興について」のご紹介

-

減少傾向にある魚食量の回復や、風評の影響抑制のため、電気事業連合会および電力各社ではさまざまな魚食振興に取り組んでいます。

サイトでは社員食堂でのメニュー提供の様子や名古屋の鮮魚卸二代目「魚屋の森さん」による旅&魚料理動画「魚屋の出張旅」などを公開しています。ぜひお楽しみください。

-