2023.12

安定供給に欠かせない火力発電

脱炭素との両立を

2023年11月30日から12月12日にかけてアラブ首長国連邦(UAE)で国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)が開催され、今回はパリ協定全体の進捗を5年ごとに評価する「グローバル・ストックテイク」が実施される予定です。カーボンニュートラル実現のためには、電源の脱炭素化や電化の推進といった需給両面での取り組みが必要です。電源の脱炭素化にあたっては風当たりが強くなりやすい火力発電ですが、再生可能エネルギー(以下「再エネ」)の導入拡大を最大限進めていく中で、それと引き換えに火力発電を減少させてしまうと、電力系統の安定性が損なわれるリスクもあります。そこで本記事では、火力発電が持つ調整力や慣性力、同期化力といった電力系統を安定させる機能に焦点を当てるとともに、火力発電の脱炭素化に向けた電力会社の取り組みを紹介します。

火力発電が安定供給に果たす役割

電力の安定供給のためには電力の消費量(需要)と発電量(供給)を常に一致させ、周波数を一定(東日本は50Hz、西日本は60Hz)に保つ必要があります。しかし、太陽光発電や風力発電などの再エネは出力が天候に大きく左右されるため、再エネだけでは需要と供給を一致させることはできません。再エネの導入拡大を進めるには、火力発電が持つ「調整力」を活用して細かな出力調整を行うといった対策をセットで考える必要があります。

また、火力発電など、タービンの回転で発電する「同期電源」は、安定供給に必要となる「慣性力」や「同期化力」を持っています。慣性力は電力の消費量と発電量のバランスが崩れても一定の間は元の周波数を維持しようとする力、同期化力は同じ電力系統内の発電機が同期して同じ周波数で回ろうとする力のことです。例えば落雷による送電線の故障で大規模な電源が電力系統から脱落してしまった場合、同期電源が持つ慣性力や同期化力により、周波数の変動を抑制することができます。

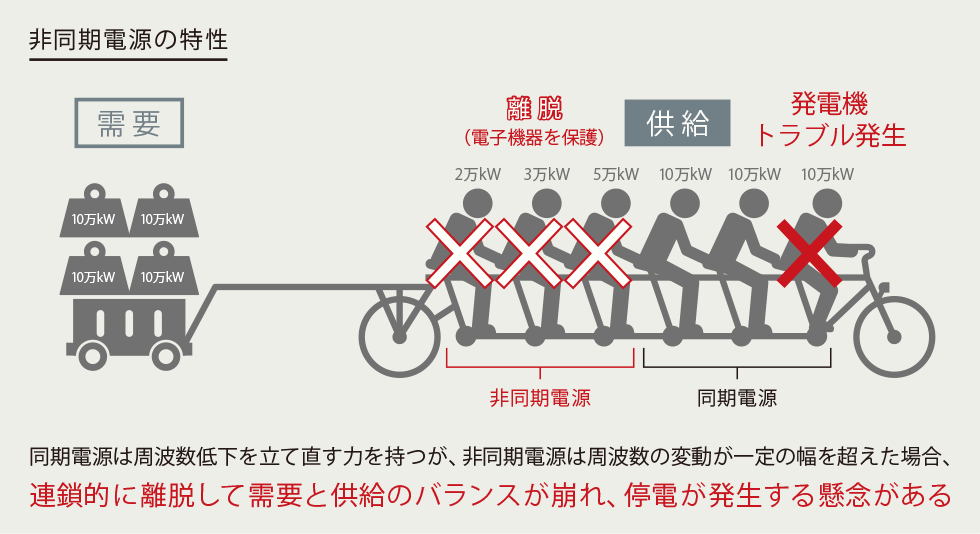

太陽光発電や風力発電などの再エネは、「非同期電源」と呼ばれるもので、慣性力や同期化力を持っていません。また、非同期電源は直流から交流への変換に電子機器を使用しますが、周波数の変動が一定の幅を超えると、この電子機器を守るために電力系統から離脱するという特性があります。

このため、大規模な電源が電力系統から脱落してしまった場合、非同期電源の比率が高ければ高いほど、周波数の変動を抑えることができず、電源が連鎖的に脱落してしまう可能性も高くなります。つまり、再エネの比率が過度に高くなると、電力系統が不安定になり、停電リスクが高まる恐れがあります。

脱炭素燃料の活用へ

CO2排出量削減が命題となる中でも、電力系統の安定性維持のために火力発電を一定程度維持する必要性があることから、火力発電自体の脱炭素化を進めることが重要になります。例えば、燃焼時にCO2を排出しない水素やアンモニアを化石燃料と混焼することで、CO2排出量を低減させることが効果的です。

LNG火力発電所では水素、石炭火力発電所ではアンモニアを混焼することが可能ですが、既存の火力発電所において水素やアンモニアを混焼するには設備面での対応が必要となります。このため、各発電事業者は検討や準備を進めています。例えば、JERAの碧南火力発電所(石炭)ではアンモニアの小規模混焼に関する実証実験を実施済みで、現在、混焼率拡大に向けた設備対応を進めています(VOL.59でも紹介)。

また、混焼に必要な水素やアンモニアを安定的に調達する取り組みも重要になります。このうち水素については水の電気分解で得られるため、再エネの余剰電力を用いて水素を製造することにより、電力系統の安定化と安定的な水素の製造を同時に達成しようという取り組みが出てきています。

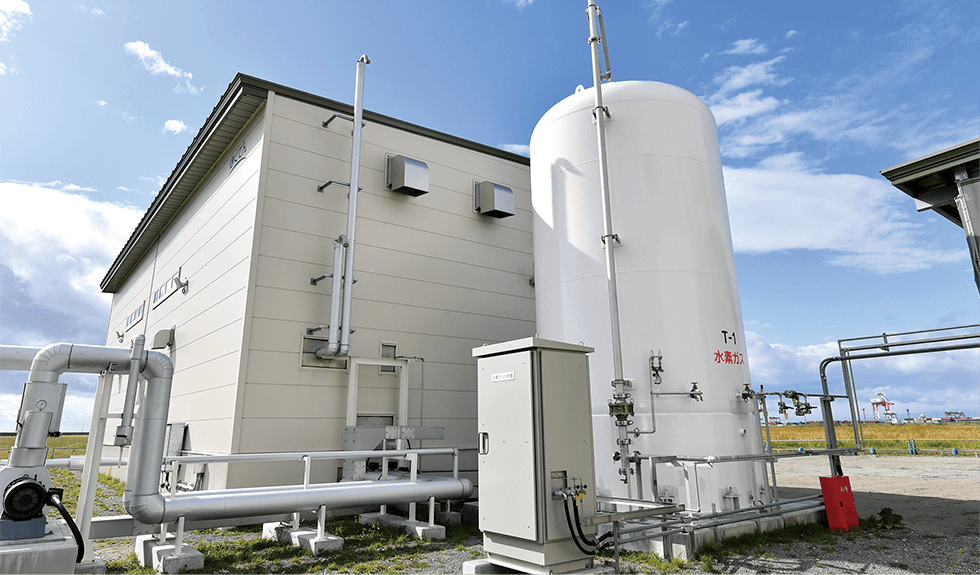

北海道電力グループは、脱炭素化に向けて2030年度までに30万kW以上の再エネを導入する目標を掲げており、北海道の豊富な再エネ電気から水素を製造し、様々な分野で利用する「水素サプライチェーン」の構築に取り組む方針です。北海道電力は同社苫東厚真発電所の隣接地で、2023年5月に水素製造装置の運用を開始し、将来的な再エネの余剰電力の活用を目指して試験運転を実施しています。また、LNG火力発電所における水素混焼についても脱炭素化への有力な選択肢の一つと位置付け、導入に向けた検討を進めています。

苫東厚真発電所の隣接地にある水素製造装置の建屋と水素を貯蔵するタンク

CCSの知見蓄積も進む

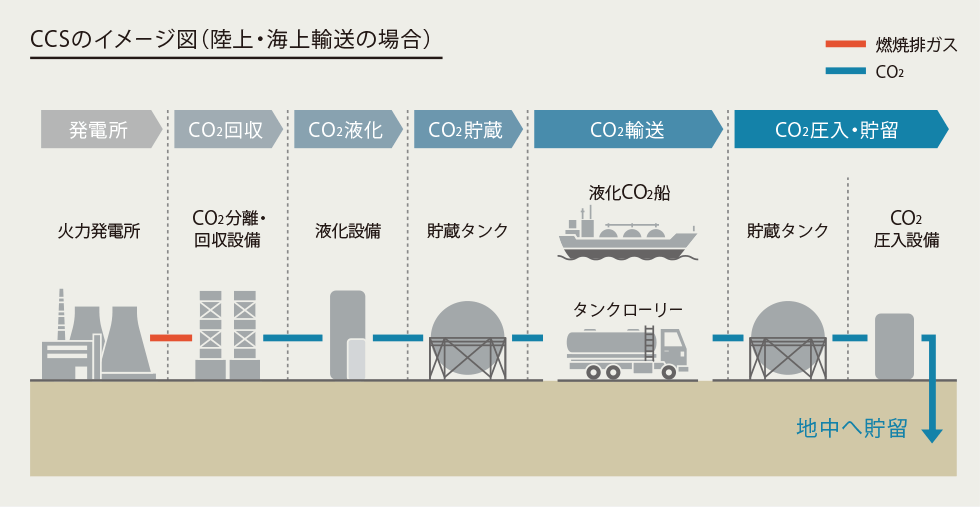

発電事業者の中では、火力燃料の脱炭素化だけでなく、CCS(二酸化炭素回収・貯留)の実現に向けた検討も進んでいます。CCSバリューチェーンの構築を目標に掲げる関西電力では、商社や海運会社などの他企業と協業の覚書を相次いで締結し、国内外でのCCS実施に向けた検討を行っています。

一例として2023年9月には、オーストラリアのエネルギー大手ウッドサイド・エナジーと覚書を締結しました。関西電力の国内火力発電所などから排出されるCO2を回収し、ウッドサイド・エナジーが開発するオーストラリアの貯留地に輸送・圧入する検討を行うとしています。CO2を使って合成メタンを製造することも視野に入れ、技術やコスト面の課題を整理したうえで事業性を評価する方針です。

回収したCO2を利用する取り組みはCCU(二酸化炭素回収・利用)と呼ばれ、CCSとCCUを総称した呼称がCCUS(二酸化炭素回収・利用・貯留)です。前述のCO2を再利用して合成メタンを製造しようとする取り組みはCCUの取り組みの一つに該当し、カーボンリサイクルとも呼ばれる技術です。

これらの取り組みによって火力発電の脱炭素化を進めながら、火力発電が有する安定供給の機能を活用していくことが重要です。電気事業者では関連技術の開発・実装に向け、引き続き取り組んでまいります。