電力システム改革検証のとりまとめに向けた重要論点

電力システム改革検証のとりまとめに向けた重要論点

昨年12月から始まりました電力システム改革の検証ですが、先日の基本政策分科会で、目指すべき方向性や論点が示されました。私ども業界の意見としましては、今年4月の会見でも一度お伝えしておりますが、検証のとりまとめに向けて、重要と考える論点について、改めて申し上げます。お手元に簡単な資料もご用意しましたので、ご覧いただきながらお聞きください。

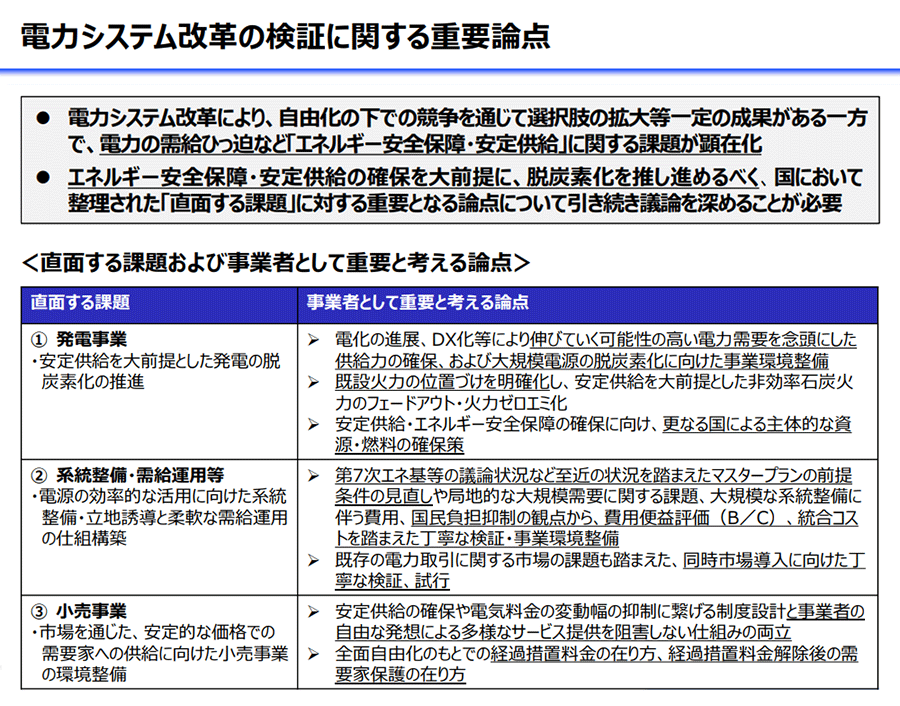

この10年を振り返りますと、電力システム改革によって、お客さまの選択肢や事業者の創意工夫の拡大については、一定の進捗が見られた一方で、最も重要な安定供給の確保に関しては、昨今の需給ひっ迫や、将来的な供給力確保の懸念など、想定しきれていなかったリスクが顕在化してきているのではないかと考えております。

国の審議会においては、至近の情勢や関係者のヒアリングを経て、今回、検証の整理として、資料の左側の記載の通り、3つの柱、「発電事業」「系統整備・需給運用等」「小売事業」を柱に、課題が示されました。

まず、1番目として、「安定供給を大前提とした発電の脱炭素の推進」についてであります。これまでも、繰り返し申し上げておりますが、今後の電力需要増加を前提とした供給力確保および脱炭素化に向けた事業環境整備や、安定供給や脱炭素を両立させるために必要な電源投資を行う仕組みの構築といった論点が示されております。また、安定供給・エネルギー安全保障の確保の観点で、民間だけでは手が及びにくい、資源・燃料の確保について、更なる国の主体的な関与の方向性が示されるなど、我々、事業者からみても大変重要な論点が整理されているという風に考えております。

2番目としましては「電源の効率的な活用に向けた系統整備・立地誘導と柔軟な需給運用の仕組みの構築」であります。第6次エネ基を前提とした現在のマスタープランについては、電源の導入状況や、産業政策と直結する大規模需要施設の立地等、第7次エネ基の議論を踏まえて、必要に応じて、前提条件を見直していくことも必要になるかもしれません。また、国民負担の観点からは、費用便益評価、いわゆるB/C(ビー・バイ・シー)についても、引き続き、丁寧な議論や国民への説明が重要になると思います。目下、発電コストの検証のWGも始まっておりますが、発電単体のコストだけではなく、伴って必要となる、例えば系統増強の費用等も含めた、いわゆる統合コストを重視する方針が示されております。こうした議論を踏まえて、費用回収の在り方も含めて、総合的に検討を進めていくことが重要になると考えております。

また、需給運用については、足元では、需給調整市場の応札量の不足や価格の安定等、課題が発生している状況であります。今後に向けては、同時市場の導入等も議論されておりますが、同時市場は、供給力・調整力等を一体で扱うことが可能となるため、調整力コストの低減効果が見込めます。しかし、市場・電源運用等を大きく見直す制度変更となります。現在の電力取引に関する市場の課題も踏まえまして、実務面での検証をしっかりと行っていただくためにも、十分な検討期間、準備期間や試行期間を設ける等、慎重かつ丁寧な対応が必要であると考えております。

3つ目でございますが、「市場を通じた、安定的な価格での需要家への供給に向けた小売事業の環境整備」です。国の審議会では、様々な論点が示されている領域ですが、私からは2点申し上げます。まず第1点目は、安定供給の確保や、電気料金の変動幅の抑制を目的とした、制度設計に関わる検討についてであります。

国の審議会では、小売電気事業者に対して、安定的な事業実施を求める規律等について、議論されております。その制度設計の構築のために、議論を行うことは非常に大切なことであると思いますが、一方で、小売電気事業者が、自由な発想で多様なサービスを提供することは、自由化の制度主旨そのものとも言えます。したがって、小売電気事業者の創意工夫や事業活動を過度に阻害することがないよう、今後の仕組みの在り方を、丁寧に検討することが、必要であると考えております。

2点目は、経過措置料金の扱いについてであります。経過措置料金は、燃調の上限を超える大幅な燃料費高騰といった局面において、迅速に料金を見直すことができないことにより、小売事業者の競争環境や収支に大きな影響を与えております。それを踏まえれば、撤廃するのが本筋であると考えておりますが、仮に残置する場合は、燃調上限の撤廃を行うなど、柔軟な対応を可能とするような見直しが必要と考えております。

他方、もちろん「需要家保護」の観点も欠かすことはできません。国の議論においては、経過措置料金が、これまで果たしてきた役割や競争市場への影響、さらには需要家保護など、今日的な意義も含めて、検討いただきたいという風に考えております。

これまでの電力システム改革においては、競争環境の整備が先行されてきましたが、現在、気候変動問題への関心の高まりや再エネの大量導入、世界的な燃料価格の高騰など、電気事業を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中、電気事業の予見性が低下しております。

計画的な電源開発が困難な状況においては、電源の脱炭素化を進めつつ、電力の安定供給構造を長期にわたって、安定的に維持することが難しくなり、電力供給の脆弱性が国民生活や企業の経済活動を停滞させてしまう恐れがあります。

エネルギー自給率の低い我が国において、安定供給の確保と電気料金の変動幅の抑制を両立するためには、発電・小売など、電力供給に携わる各プレーヤーが、それぞれの役割・責任を果たすことができるよう、適切な役割分担や責任の在り方も含めた持続可能な電力システムを構築することが期待されます。

本日、わたくしからは以上となります。