【定例会見】電力システム改革検証のとりまとめ案に対する意見

電力システム改革検証のとりまとめ案に対する意見

本日は、先月示されました、電力システム改革検証のとりまとめ案について、意見を述べたいと思います。

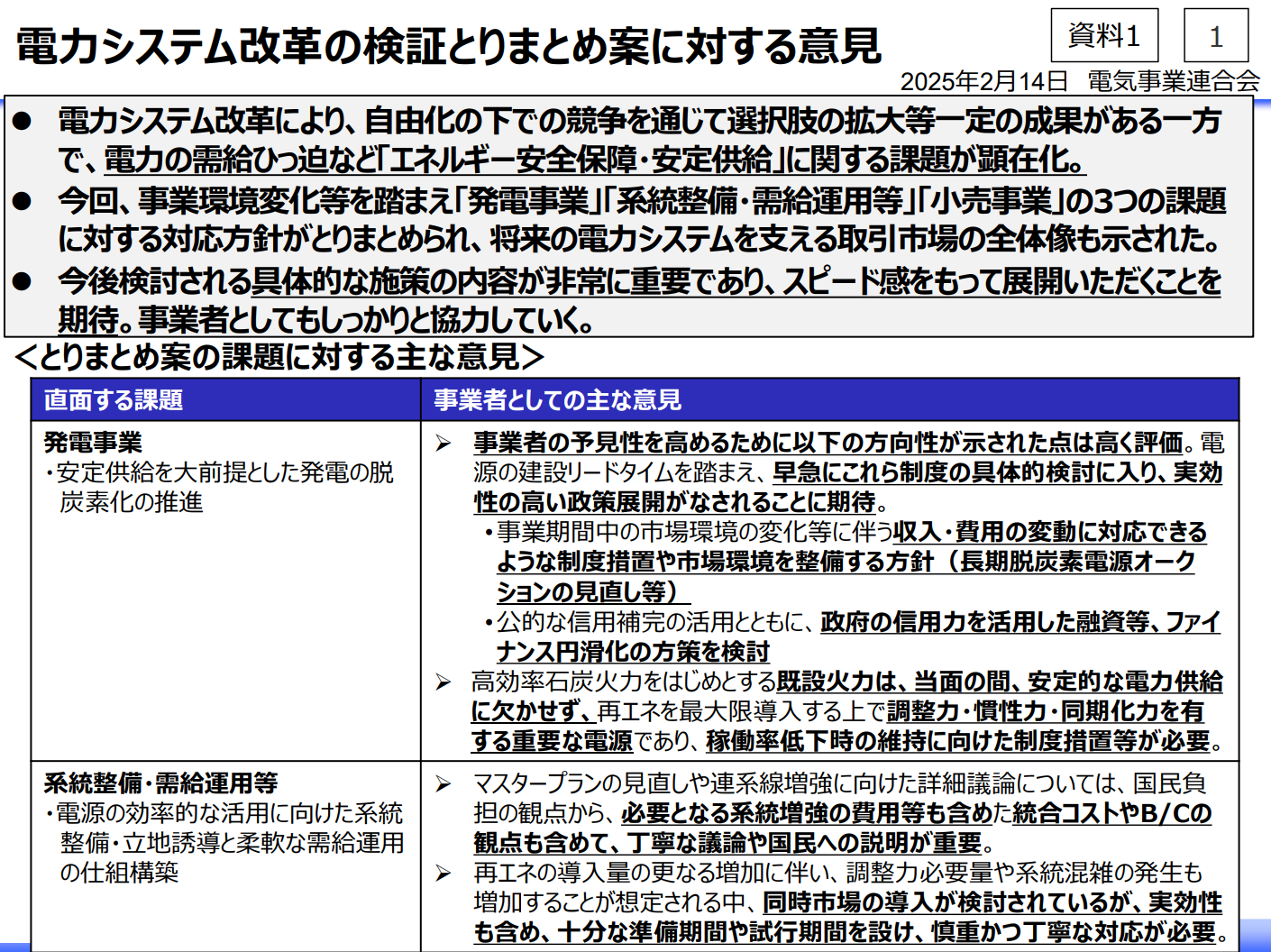

電力システム改革は、旧一般電気事業者による従来の垂直統合型のシステムから、電力供給に携わる各プレーヤーが、それぞれの役割や責任を果たすことを前提に進められてきました。

その目的は、安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢と事業者の事業機会の拡大、という3つを大きな柱としています。この10年の状況を振り返りますと、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大などにおいて、大きな意味があったと考えております。

一方、原子力の再稼働は想定どおりに進まなかったことや、火力については、再エネの導入拡大による稼働率低下や老朽化の影響で、休廃止が進展しました。

また、スポット市場の拡大や卸売価格のボラティリティの高まりなどにより、固定費回収の予見性を確保しにくい状況となりました。これにより、事業者として、電源投資にあたっての投資予見性の確保が困難な状況となりました。

その後、顕在化した課題への対応として、容量市場などの施策が講じられてきました。しかしながら、自由化で事業環境が大きく変化する中、電力各社はフリー・キャッシュ・フローが減少し続けているなど、厳しい経営環境が続いております。

これらの背景により、国として、必要な規模の電源の新設やリプレースは、想定どおりには進まず、需給ひっ迫の懸念や将来的な供給力不足の懸念など、重大な課題に直面している実態にあります。仮に、現状のように投資予見性が確保できない状況が続くとすると、これまでは国民生活や経済成長を支えるために、私どもがずっと保持してきた安定供給の矜持にも、限界が生じるのではないか、という懸念、危機感があります。

こうした状況も踏まえまして、今回、改革の検証が進められてきたものと承知しております。検証の最大のポイントは、今後、電力需要が伸びるという共通認識の中で、国民生活や経済成長を支えていく電力システムは、どうあるべきか、という原点に立ち返ることが、重要だと考えております。

将来、不確実性がある中にあっても、産業や暮らしを維持するのに必要な電力需要をまかなうために、計画的な電源投資や送配電網の整備は欠かせません。

今回のとりまとめ案では、こうした課題認識のもと、必要な投資を続けるための予見性確保に重点をおいた方針が示されたものと受け止めております。

さらに、資源・燃料の確保については、エネルギー安全保障および燃料所要量の予見可能性低下への対応から、緊急時および平時において、国に求められる役割が明確化されました。これら顕在化した課題を認識し、しっかりと向き合う方針が示された点は、大変、評価しうるものと考えております。

その上で、事業者として、重要と考える主な課題を資料にまとめておりますので、いくつか述べたいと思います。

1つ目は発電分野です。投資回収予見性を高めるためには、事業期間中を通して、市場環境の変化に伴う収入・費用の変動に対応できる環境整備が必要です。具体的には、長期脱炭素電源オークションの実効性をさらに高めていく見直し等が考えられます。また、公的な信用補完の活用とともに、政府の信用力を活用した融資等、ファイナンスの環境整備が重要となります。

既設火力については、再エネを最大限導入するためにも、当面の間、安定的な電力供給には欠かせません。たとえ稼働率が低下したとしても、事業者が電源を維持できる仕組みが重要になってきます。例えば、容量市場の見直しによる確実なコスト回収や予備電源制度を活用しやすくするなど、既設火力維持に向けた制度措置が必要だと考えております。

2つ目は系統整備・需給運用です。系統整備については、エネ基やGX2040ビジョンなども踏まえて、電源の導入状況や、産業政策と直結する大規模需要施設の立地誘導と、一体的に進めることが求められています。内外無差別の一部要件の緩和なども、こうした対応の一つだと思います。

今後、マスタープランの見直しや連系線増強に向けて、ファイナンスも含めた詳細設計が行われることになります。国民負担の観点から、必要となる系統増強の費用等も含めた統合コストや、いわゆるB/C(ビー・バイ・シー)の観点も含めて、慎重に進めることが必要になってきます。

また、それに伴うコスト増加については、国が前面に立って丁寧に説明することを、求めていきたいと思っております。

次に、需給運用の面では、供給力と調整力を同時約定する同時市場の導入が検討されています。導入にあたっては、本当に実効性があるのか、という点も含め、十分な準備期間や試行期間を設け、慎重かつ丁寧な対応が必要であると考えております。

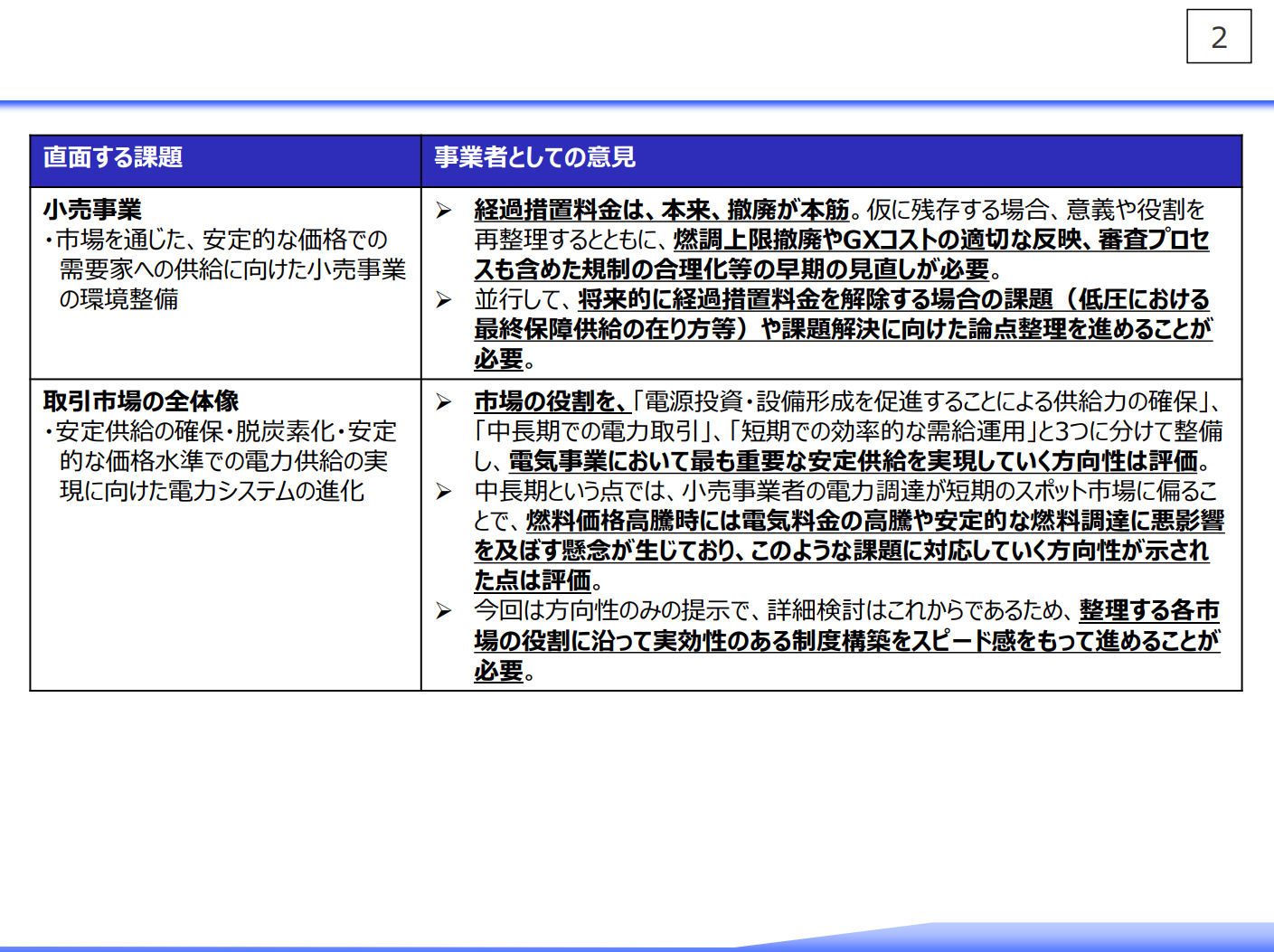

そして、3つ目は小売事業です。経過措置料金については、自由化の世界においては、本来であれば撤廃することが本筋であり、競争の妨げになっているとの指摘もあります。

仮に、今後も残存させる場合は、燃料費調整上限の撤廃やGXコストの適切な反映、審査プロセスも含めた規制の合理化などについて、早期に検討することが必要だと考えております。

加えて、経過措置解除後の最終保障供給の在り方をはじめとした論点の整理を早急に進めることが、検討を深める上で必要になると考えております。

最後に、市場の役割を3つに分けて整備することで、安定的な電力供給を実現していく方向性も示されました。

その中では、小売事業者の電力調達が短期の市場に偏っているということで、燃料価格高騰による電気料金の高騰や、安定的な燃料調達への懸念が示されております。

今回の課題認識は大変重要ですが、詳細検討はこれからであります。今後、各市場の役割に沿った実効性のある制度構築を、スピード感をもって進めていただきたいと考えております。

以上、重要な論点に対して、意見を述べてまいりました。電源建設に関して言えば、リードタイムを踏まえると、時間は限られております。将来にわたり、国民生活や経済成長を支えるためにも、早急に制度の具体的検討に入り、実効性の高い政策が展開されることを期待しております。私どもも事業者として、その実現に積極的に貢献してまいりたいと考えております。

最後に電事連役員人事について申し上げます。

お手許の資料に記載のとおり、常勤、非常勤の副会長と専務理事の退任に伴い、本日の運営会議において、後任の人事が決定いたしましたので、ご報告いたします。

4月以降、新体制となりますが、引き続き、よろしくお願いします。

本日、私からは以上です。