【定例会見】電力需給シナリオに関する検討会のとりまとめ/将来の原子力活用に向けた原子力政策の具体化

電力需給シナリオに関する検討会のとりまとめ

本日の話題、2点あります。1つ目は、電力需給シナリオに関する検討会のとりまとめについてであります。もう1つは、将来の原子力活用に向けた原子力政策の具体化について、申し上げます。

まず1つ目として、先月の会見でも少し触れさせていただきましたが、先日、広域機関が公表した「電力需給シナリオに関する検討会」のとりまとめについて、申し上げます。資料もお配りしておりますので、そちらもご覧ください。

今回出されたとりまとめ結果は、将来の安定供給の維持に向けて、需要や供給力を様々な視点で分析・評価した、大変示唆に富む報告でありました。事務局をはじめ、検討に当たった皆さまには、改めて敬意を表したいと思います。その上で、検証結果に対する受け止めを述べさせていただきたいと思います。

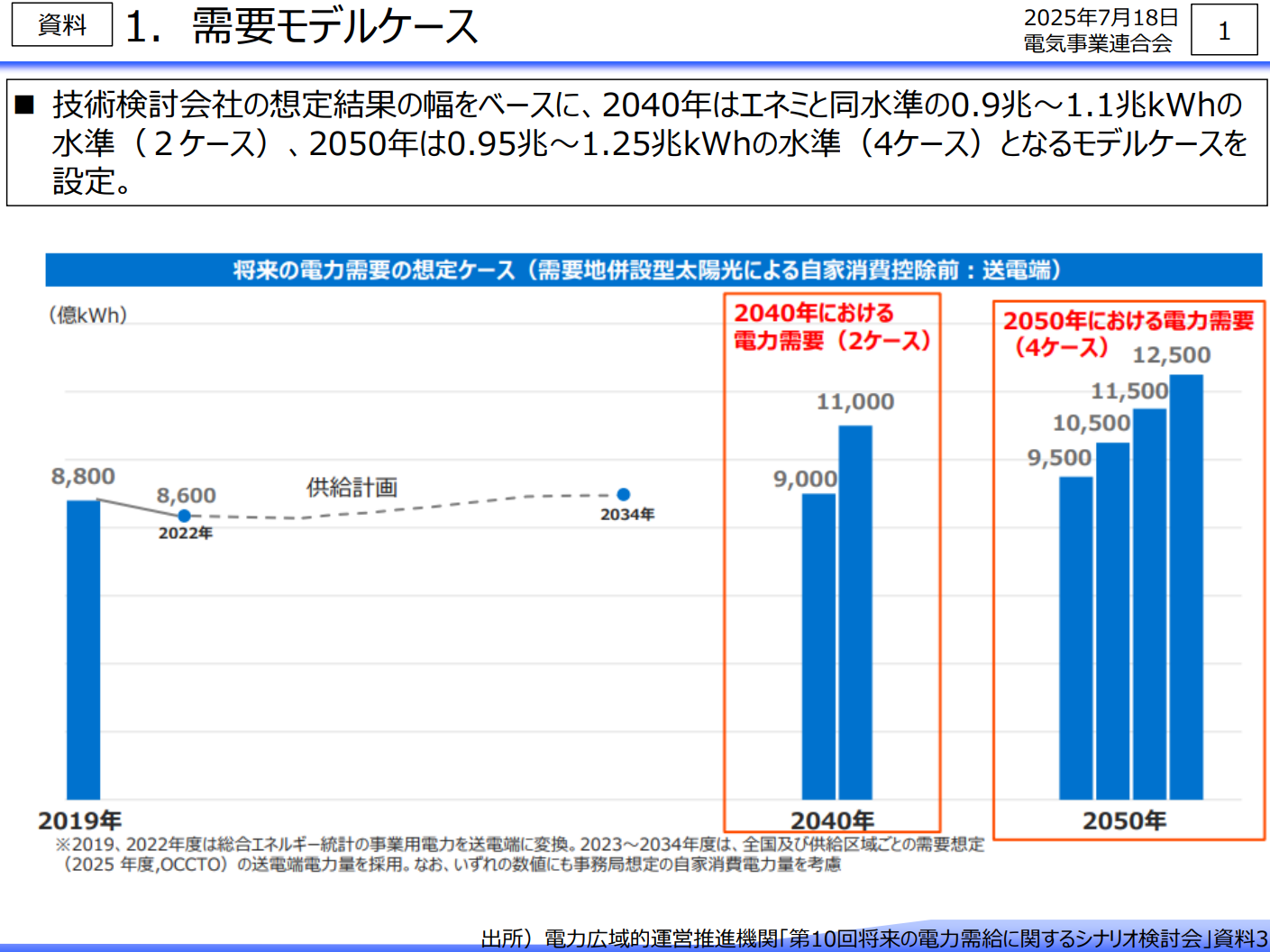

右肩1ページ目をご覧ください。需要については、日本の経済成長も見据えて、データセンターの建設やGX推進に基づく電化の進展等により、2050年の4つのモデルケース全てにおいて、需要が伸びております。これは第7次エネルギー基本計画と同様の結果であり、2040年以降も、需要が伸びる蓋然性が高いことが示されたものと考えております。

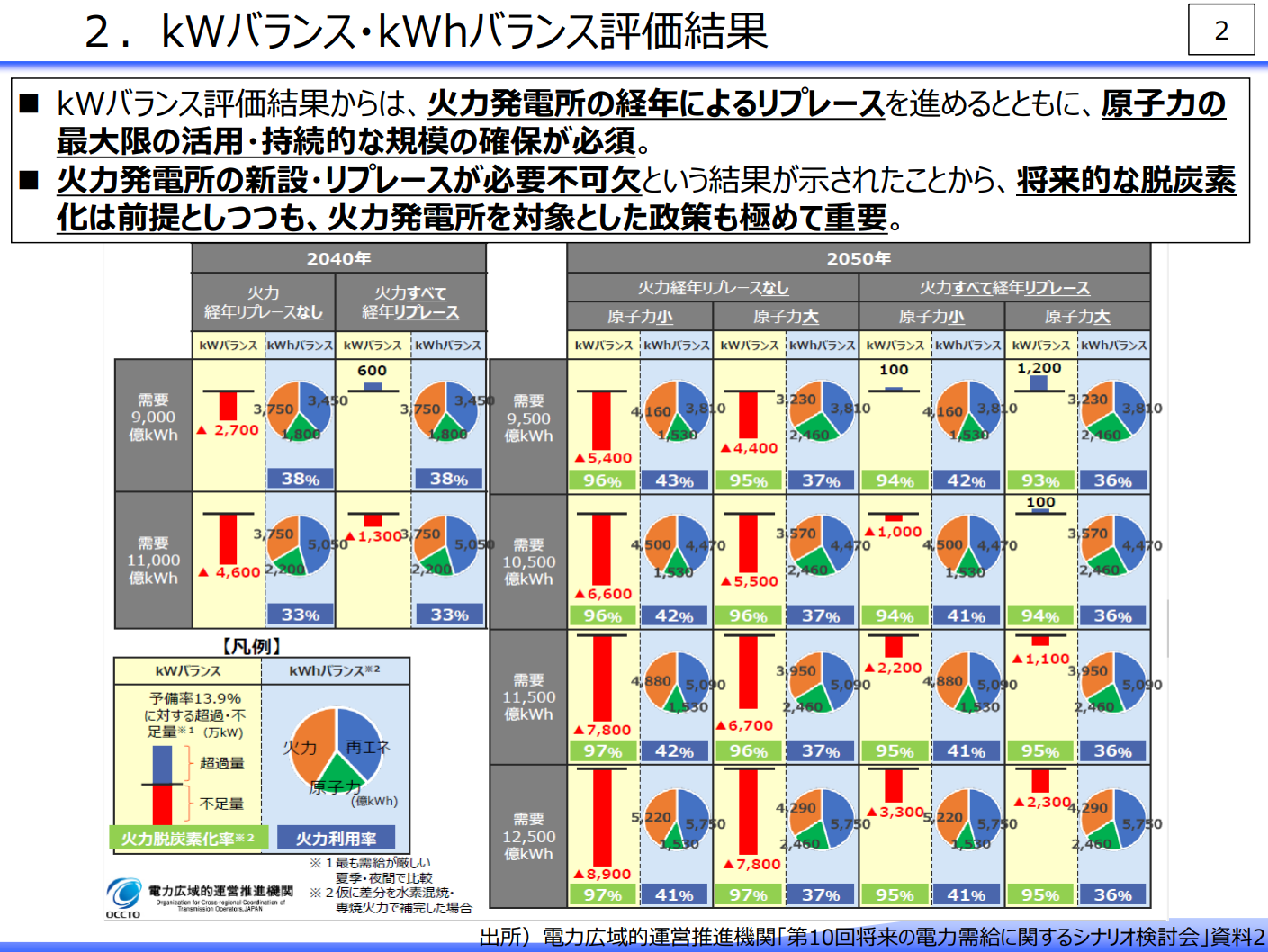

当然、どのモデルケースにおいても、増加する需要に対応できるよう、供給力を確保していくことが必要であります。一方で、右肩2ページにありますように、再エネや原子力、そして火力の脱炭素化等も含めた供給力の見通しを踏まえて算定した需給バランスは、多くのケースで供給力が不足する結果でありました。これは、将来、安定供給が損なわれる可能性があるということであり、事業者としては、大きな危機感を持って、受け止めております。

需要が拡大するシナリオを念頭に、わが国全体で、如何にして供給力を確保していくか。これを本気で考えていく必要があるということだと思っております。

今回の検討結果においては、まず、原子力を最大限活用するとともに、その規模を持続的に確保する必要があるということが示唆されております。その実現のためには、安全を大前提に、既設炉の再稼働に加えて、稼働率の向上や長期運転に向けた設備保守にしっかり取り組むことが重要であります。さらには、2040年代以降に設備容量が低下する見通しも踏まえて、安定供給に必要な容量を確保していくために、新増設も必要になっていくものと考えております。

また、火力についても、今後経年を迎える発電所のリプレースが必要となっていくことが示唆されました。将来にわたり、安定供給を確保していくためには、脱炭素化を大前提に、火力発電を維持する必要があるという観点も欠かすことが出来ません。

一方で、電源建設のリードタイムを考えると、将来の供給力が確保できるかどうかは、まさに待ったなしの状態であると思います。

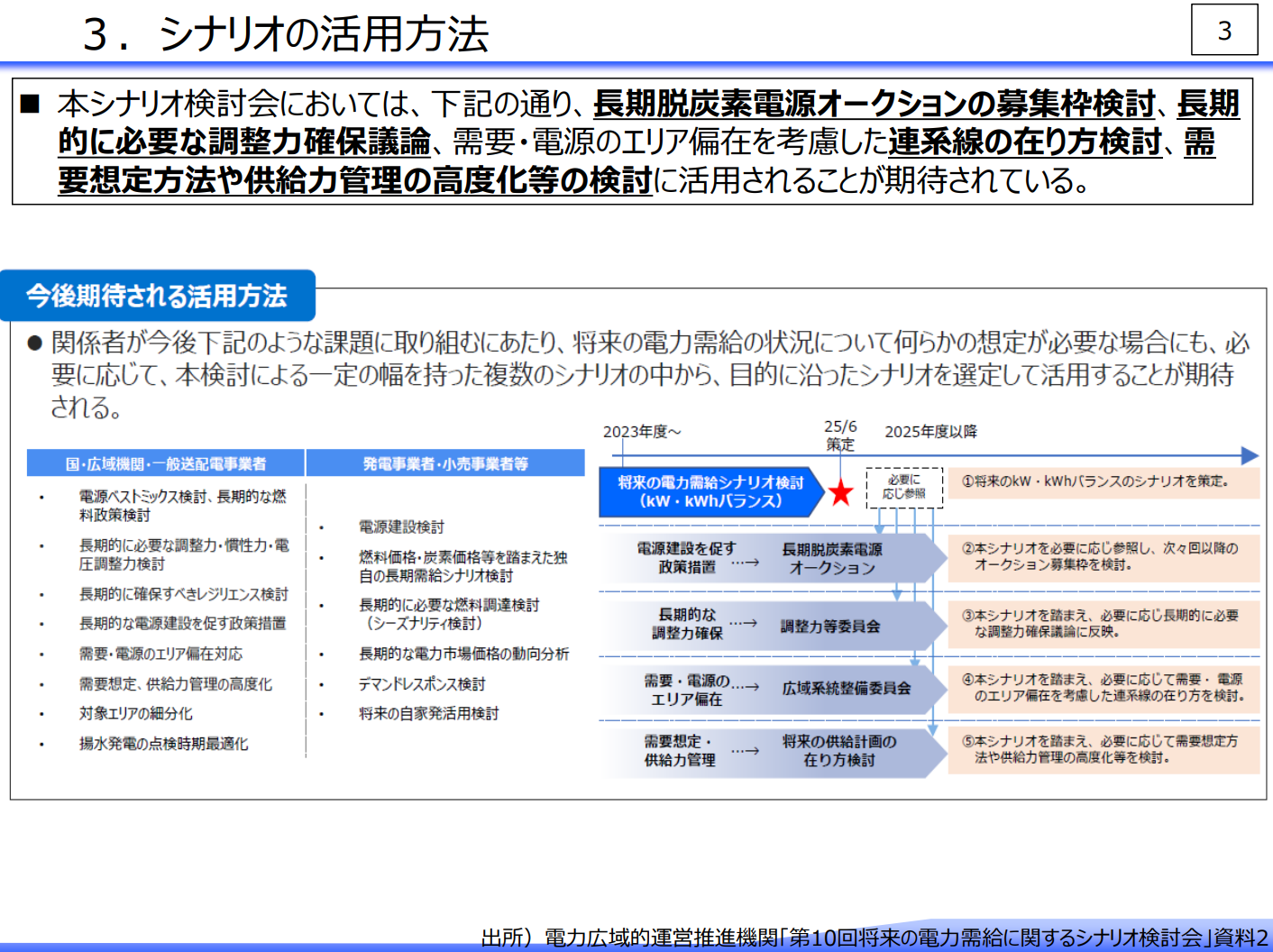

資料の右肩3ページをご覧ください。本検討の目的の一つとして、長期脱炭素電源オークションの募集枠の検討等に活用されることがあげられています。国においては、今回示された供給力が大きく不足する懸念があるという結果を踏まえて、必要な見直しを速やかに検討していただきたいと考えております。

また、資料4ページに記載のとおり、将来にわたり、必要な供給力を確保するためには、発電事業者も含めた各プレーヤーの予見性を高める必要があります。今回の結果を制度に反映することで、各プレーヤーの予見性を高め、計画的な電源投資につなげることが重要です。加えて、ファイナンスも含めた発電事業の環境整備についても、早期に対応いただくことで、投資が加速化するものと考えております。

将来の原子力活用に向けた原子力政策の具体化

次に、2点目として、先月、国の原子力小委員会において、将来の原子力の活用に向けて、原子力政策をどのように具体化するかについて、議論が開始されました。この件について、申し上げます。

この小委の場では、第7次エネ基を踏まえ、原子力の見通しや将来像の議論を行う方針、また、サプライチェーン・人材確保に向けた追加的な施策が示されました。

繰り返し述べておりますが、将来にわたり持続的に原子力を活用していくためには、技術、人材を確保し、サプライチェーンを維持していくことが必要になります。そのためには、わが国として、原子力の具体的な開発・建設目標量を掲げることが重要です。

今回、定量的な原子力の見通し・将来像について、議論を行う方針が示されたことは大変意義があると考えております。加えて、サプライチェーンの維持や人材確保に向けては、産官学が一体となった横断的な検討も解決策の1つです。事業者としても、今後の検討に協力してまいります。

また、今回の小委では、バックエンドに関する制度設計の検討に向けて、新たにワーキングを設置し、議論を行うことが決まりました。

ワーキングでは、原子力発電の中長期的な活用を念頭に、六ヶ所再処理工場しゅん工以降の長期安定利用やプルトニウムの着実な利用に係る運用の検討等も行う方針であります。

資源に乏しいわが国は、長期的なエネルギーセキュリティの確保、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化などの観点から、再処理路線を選択してきました。

長きにわたり国の重要政策として位置付けられてきたサイクル政策については、長期的視点に立ち、一貫性をもって進めることが重要であります。そのためにも、原子燃料サイクルの実効性を向上させることが求められております。

我々、原子力事業者としても建設的な議論に資するための情報提供等、最大限協力してまいります。また、六ヶ所再処理工場のしゅん工に向けた日本原燃の支援や最終処分事業の理解促進等にしっかりと取り組んでいく所存であります。

本日、私からは以上となります。