【定例会見】原子力の見通し・将来像/国際電力首脳会議の開催/大阪・関西万博の閉幕

原子力の見通し・将来像

まず、1点目の原子力の見通し・将来像について、申し上げます。

お手元に配付している資料は、今月、国の原子力小委員会で、電事連としての意見を説明した際の内容の抜粋になります。こちらもご覧いただきながら、お聞きください。

2040年度のエネルギーミックスで示されましたとおり、将来、電力需要が伸びる蓋然性が高い中、原子力は、2040年度に、その電力需要の2割を担うこととなっております。

一方で、先般広域機関が公表した電力需給シナリオにおいて、将来の供給力不足が懸念される結果が示されました。原子力をはじめとした安定電源の新陳代謝を進めることが求められております。

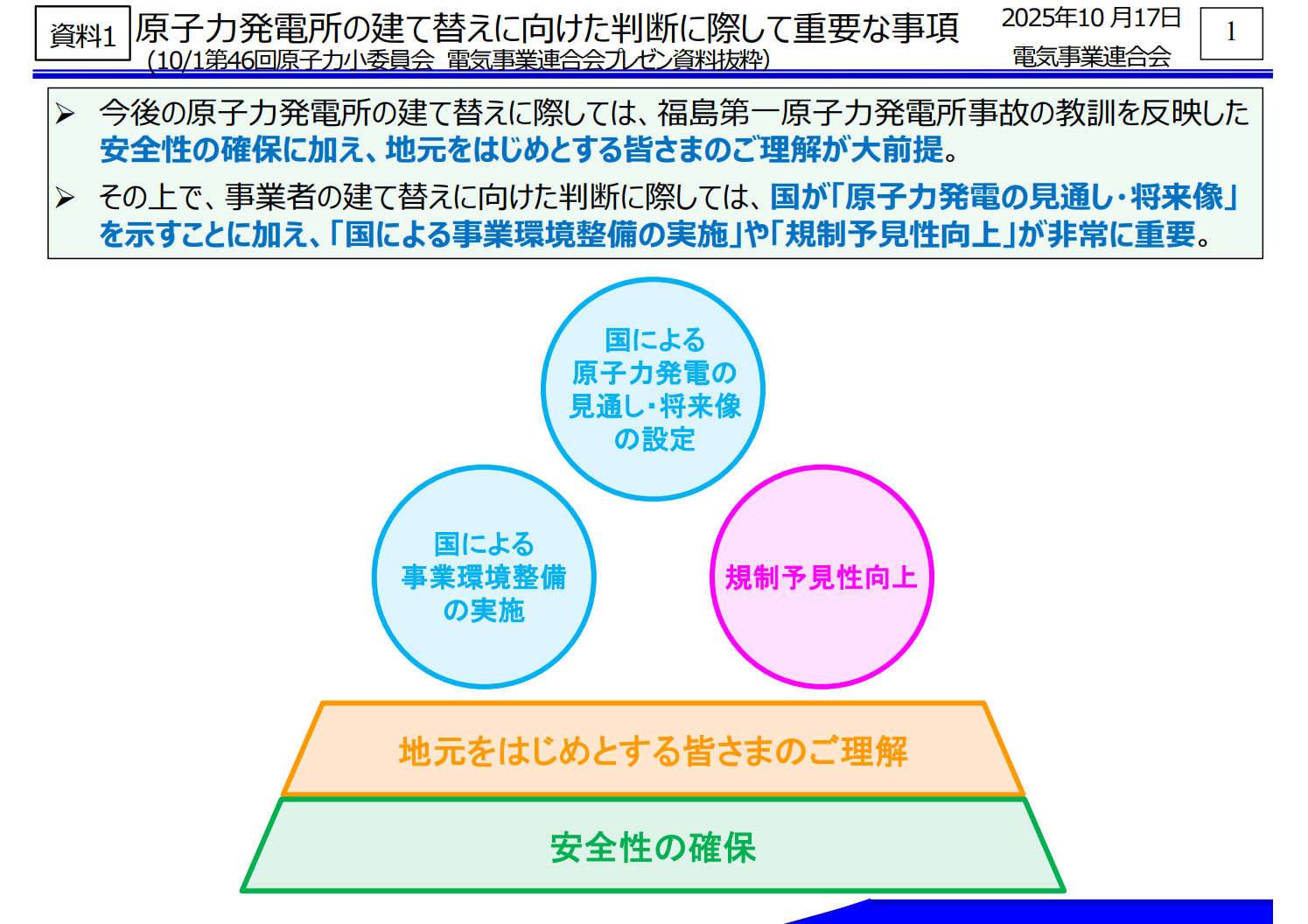

資料の1ページをご覧ください。事業者としましては、今後、多くのプラントが廃止措置に移行する中で、安全確保を大前提に、まずは既設炉を最大限活用していく所存であります。

足元の取り組みとして、日常的な安全・安定運転はもとより、さらなる利用率向上や長期運転を見据えて、データ拡充等の取り組みを進めております。

その上で、将来にわたり、持続的に供給力を確保していくためには、安全性の確保と地元のご理解を大前提に、原子力発電所の建て替えを進めていく必要があります。

事業者が建て替えを判断するポイントとして、3点を下のポンチ絵に示しました。国として、原子力の見通し、将来像を設定することに加えて、建て替えを後押しする事業環境の整備も必要です。さらには、規制の予見性向上も大変重要になると考えております。現在、事業者としても、革新軽水炉の規制の在り方等について、規制当局との意見交換も進めております。

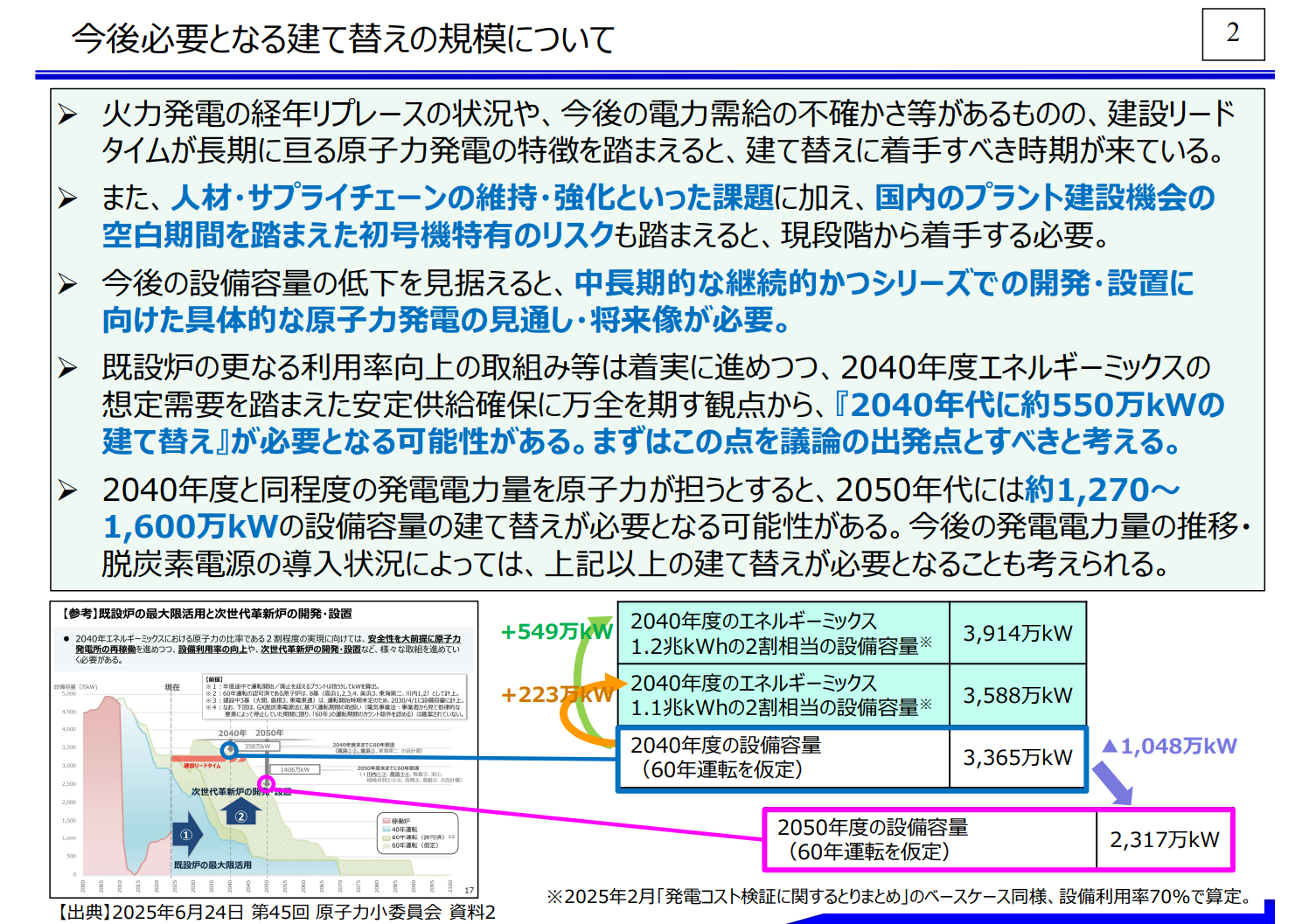

資料の2ページ目をご覧ください。具体的な建て替えの規模について、申し上げます。

原子力は火力発電等と比べて電源建設のリードタイムが長期になります。原子力人材やサプライチェーンの維持、強化という課題に加えて、発電所の建設経験の不足による遅延リスク等も想定されます。その状況を踏まえると、なるべく早く建て替えに着手する必要があります。

その上で、2040年度エネルギーミックスの想定需要を踏まえた安定供給確保に万全を期すという観点から、事業者としては、「2040年代に、約550万kWの建て替え」が必要になると考えております。この数値を、中長期的な原子力発電の見通し・将来像を議論するための出発点としていただき、将来の原子力の最大限の活用に向けて、議論を進めていただくことが重要と考えております。

また、仮に、2050年代も2040年度と同程度の発電電力量を原子力が担うとした場合、約1,270万~1,600万kWの設備容量分の建て替えが必要となります。

将来にわたり、安定供給に必要な容量を確保していくためには、今回のエネ基で示された廃止プラントを保有する原子力事業者の建て替えに加えて、新増設も必要になると考えております。こちらについても、引き続き、国に求めてまいりたいと考えております。

国際電力首脳会議の開催

続きまして、「国際電力首脳会議」について、ご報告します。

この会議は、私ども日本の電気事業連合会と、アメリカの「エジソン電気協会」、ヨーロッパの「欧州電気事業者連盟」、それにカナダとオーストラリアの事業者、あるいは業界団体のトップが、電気事業の現状や課題について、幅広く意見交換を行うものです。今年は10月5日から7日の3日間にわたり、仙台で行われ、私も出席してまいりました。

22回目となる今回は各地域から29名が参加し、昨今のエネルギー事業を取り巻く現状や課題を共有し、電力会社が果たすべき役割などについて、議論をおこないました。 会議の冒頭、私から、我が国において、将来的に電力需要が増加する見通しの中で、供給力確保に向けた取り組みの重要性等を報告しました。具体的には、必要となる事業環境整備やサプライチェーンの構築等に向けた対応強化の必要性について、説明を行いました。

地政学リスク拡大に伴うエネルギー安全保障への要請の高まりや温室効果ガスの排出量削減の取り組み等、エネルギーを取り巻く環境は一層複雑化しております。

電力需要の増加に伴う供給力を確保するための膨大な先行投資や、自然災害の激甚化に対する電力システムのレジリエンス強化は、日本のみならず各国の共通の課題となっております。

今回の会議で、将来にわたり、社会・経済の変化に的確かつ柔軟に対応するため、各国の電気事業者の強みを活かし、相互に補完することの重要性を確認し合うことができました。大変、有意義な意見交換を行うことができたと考えております。

今回の議論の結果につきましては、「資料2」のとおり、共同声明という形でとりまとめましたので、後ほどご覧いただければと思います。

大阪・関西万博の閉幕

最後に、大阪・関西万博の閉幕について申し上げます。

今年の夏は非常に暑い日が続いたにもかかわらず、来場者数は、前回の愛知万博を超える2500万人以上に上ったということであります。

私自身も5回現地を訪れ、日を追って盛況になっていく様を目の当たりにしました。改めまして、万博に携わられた関係者の皆さまのご尽力に敬意を表します。

また、我々の電力館には約82万人の方にご来館いただきました。愛子内親王をはじめ、各国政府代表や駐日大使など、国内外から多くの方にご来館いただき感謝申し上げます。

今回の出展にあたっては、一貫して、次世代を担う若い世代を意識してきました。会期前から、内閣官房が実施するEXPOスクールキャラバンに参画し、全国の小学校でエネルギーに関する出前授業を行いました。また、会期中には、他のパビリオンと連携した「エネルギーツアー」といった小学生向けの学習イベントを多数企画し、多くの子供たちに参加していただきました。

さらには、できるだけ多くの子どもに来館してもらいたいとの思いから、出展者として、はじめて「子ども枠」というものを設置しました。その後、多くのパビリオンが、電力館にならって同様の予約枠を設置いたしました。

エネルギー問題や環境問題は「今すぐ真面目に取り組まなければ深刻な事態に陥ってしまう」といった、いわば危機感から入るストーリーで語られることが多いと思います。一方、電力館では「エネルギーの可能性で未来を切りひらく」をテーマに、「楽しく学ぶ」ことにこだわりました。

未来を支える可能性を持つエネルギーをゲームで表現し、全身を使ってゲームに挑戦すれば、自ずと各エネルギーの特長を理解できるように様々な仕掛けを設けました。

これらの取り組みを通じて、親子で楽しめるパビリオンとして多くのメディアに紹介していただいた他、SNSでも「エネルギーの仕組みが体感できる」「ゲーム感覚で発電の勉強ができる」など多くの声をいただきました。

8月には地下鉄の運転見合わせが発生しました。帰宅が困難な方々に館内を開放し、充電サービスを行うなど、現場の職員が柔軟な発想で対応し、たくさんの感謝やお礼のお言葉をいただきました。こちらも、現場の力を大変心強く感じた出来事でありました。

今回の出展を通じて、多くの来館者に、エネルギーの可能性を感じていただけたのではないかと感じております。特に、将来の日本を支える子どもたちが、電力館での体験を心に刻み、エネルギー問題を自分事として捉える契機としてくれれば、大変嬉しく思います。

簡単ですが、私からは以上となります。