第7次エネルギー基本計画の原案/今年の振り返りと来年の抱負

第7次エネルギー基本計画の原案

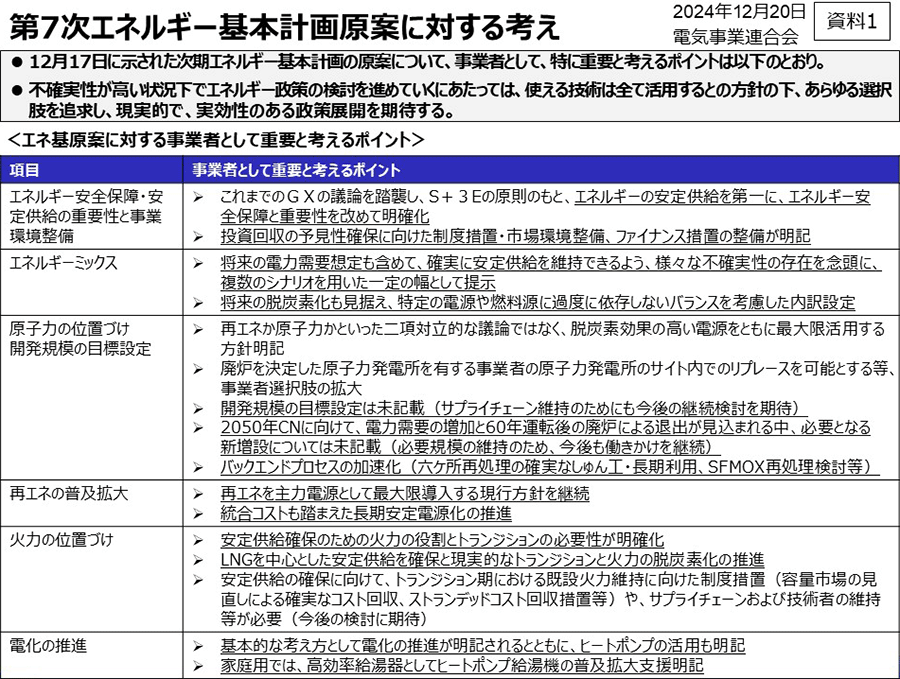

まず1点目のエネ基の原案につきまして、本日申し上げる内容のポイントをお手元の資料に整理してお配りしております。そちらもご覧いただきながらお聞きください。

今週の基本政策分科会におきまして、エネルギーミックスと次期エネルギー基本計画の原案が示されました。これまでも申し上げていますが、エネルギー基本計画は、将来のわが国の絵姿を見据えたエネルギー政策の羅針盤であります。

今年の5月以降、我々事業者としても、様々な場面で意見を申し上げてきましたが、今回、特徴的であったのは、私どものみならず、経済団体や産業界から、わが国の産業政策も踏まえて、切実な意見や提言が多数なされました。課題が多岐にわたる中で、エネルギーの安定供給と脱炭素化の両立に向けて、議論に関わられた関係者の皆さまに、改めて敬意を表したいと思います。

原案では、これまでのGXの議論を踏襲し、S+3Eの基本原則の中で、エネルギー安定供給を第一として整理されております。加えて、エネルギー安全保障の重要性が改めて明確化されております。GX実現に向けては、国として産業構造を大きく転換する必要があり、それを支える電力をいかに確保するかが重要なテーマになると考えております。そうした内容が明記されたこと、また、その実現に向けては事業者の予見性確保を可能とする制度措置やファイナンス措置などの事業環境整備の必要性が明記されたことは、大変意義あるものと考えております。

合わせてエネルギーミックスについても示されました。今回のミックスでは、将来、電力需要が増えていくであろうというシナリオも含めて、確実な供給力の確保に向けて、様々な不確実性の存在を念頭に、複数シナリオを用いた一定の幅として提示されました。その上で、内訳として、将来の脱炭素化も見据え、特定の電源や燃料に依存しないバランスを考慮した現実的なものが示されたと考えております。特に、再エネと原子力を二項対立としてとらえず、共に最大限活用していく方針が示されたことも重要であると考えております。

次に、それぞれの電源についても申し上げます。将来のGXと安定供給確保の同時実現に向けて、その中心を担う原子力については、最大限活用していく旨が明記されたことは、大きな転換だと考えております。加えて、これまでのGXの基本方針では認められていなかった廃炉を決定した原子力事業者が、事業者単位で保有する発電所の敷地内でリプレースが可能となる記載内容となったことは、事業者の選択肢を広げることになります。

一方、2050年カーボンニュートラルを見据えると、将来、電力需要が増加する中、特に2040年以降は、設備容量が減少する見通しであります。それを踏まえると、サプライチェーンを維持する観点からも、開発規模に関する国としての目標が必要であると考えております。今回の原案には、数値目標が反映されなかった点は残念ですが、将来にわたり、持続的に原子力を活用していくためには、新増設も必要となり、事業者としても、引き続き、働きかけてまいりたいと考えております。また、バックエンドプロセスの加速化についても具体化されており、事業者としても、確実に取り組んでいきたいと思っております。

続いて、再エネについては、現行計画における主力電源化の方針が、引き続き、継続されました。先日の発電コスト検証ワーキングで示されました統合コストの面も考慮しながら、事業者としては、着実な普及の拡大に取り組んでいきたいと考えております。

その再エネの普及拡大にも、重要な役割を担う火力について、安定供給の確保を大前提として、トランジションの必要性が盛り込まれた点も重要なポイントだと考えております。非効率な火力のフェードアウトは進めてまいりますが、LNGを中心に、安定供給を確保した上で、現実的なトランジションと火力の脱炭素化を着実に進めてまいります。

また、安定供給を確保していくためには、今後も一定期間は、高効率石炭火力を含む既設火力を維持・活用することが不可欠であると考えております。そのためには、容量市場の見直しによる確実なコスト回収やストランデッドコストの回収など、トランジション期における既設火力発電の維持に向けた制度の充実や、サプライチェーンや技術者の維持などが必要であると考えられることから、引き続き、検討が必要であると考えております。

需要側では、基本的な考え方として電化が可能な分野においては、まずは電源の脱炭素化と電化を推進していくことが改めて示されました。高効率給湯器の導入支援など、ヒートポンプの活用も明記されており、事業者としても、更なる普及拡大やDRへの活用に取り組んでまいりたいと考えております。

以上、現時点で示された原案に対する事業者としての考えを申し上げました。エネルギーインフラの更新に必要なリードタイムを考慮すると、2050年は「すぐ先の未来」です。残された時間は極めて少ない状況にあります。引き続き、エネルギー政策を継続的かつ柔軟に検討していくことが重要です。事業者としても、安定供給とGXの同時実現に最大限取り組んでまいります。

今年の振り返りと来年の抱負

次に、今年の振り返りと来年の抱負についてお話したいと思います。

今年も残すところ1週間あまりとなりました。今年は、元旦の能登半島地震にはじまり、それ以降も、エネルギー業界を取り巻く環境に様々な変化が起き、あっという間に時が過ぎた1年でありました。

特に能登半島地震では、安定供給の重要性を痛感させられました。また、北陸電力グループはもちろん、全国の早期復旧に向けて取り組まれた関係者の皆さまには敬意を表したいと思います。また、能登地方においては、地震のみならず、豪雨災害も重なりました。被災された方々に改めてお見舞い申し上げます。

今年は、政治の動きもありました。日本では30年ぶりに少数与党となりました。欧州では右派勢力の躍進や米国ではトランプ氏が大統領に復帰されることが決まり、さらには上院・下院も含めて共和党が勝利するなど、国内外でも大きな変化が起きました。

エネルギーに目を向けますと、ウクライナ問題や、中東情勢の悪化等、混沌とした状況が継続しており、世界のエネルギーを取り巻く環境は、複雑さが増しております。一方で、ヨーロッパにおける原子力の活用への回帰や、LNGの維持・開発など、脱炭素の潮流の中でも、各国がそれぞれの国益を踏まえて、将来の自国の産業発展に向けて、取り組みを進めている状況が顕著になりました。資源に乏しい我が国においても、将来のわが国の発展を見据えた柔軟な発想が求められてくるものと考えております。

また、国内に目を向けますと、足元では原子力に大きな進展がありました。東北電力女川2号機の再稼働、そして、中国電力島根2号機も原子炉起動が果たされ、来週にも再稼働が予定されております。また、関西電力の高浜1号機は運転開始から50年を超え、安全に安定稼働しています。

バックエンドでは、日本原燃の再処理工場しゅん工工程の変更はありましたが、11月にむつ中間貯蔵の事業が開始され、原子燃料サイクルの前進に向けた、大きな1歩を踏み出しました。最終処分に関しても、新たに玄海町で文献調査が始まり、北海道の2町村で報告書概要の縦覧が始まるなど、大きな進展のある1年となりました。

このように、今年は、依然として難しい国内外のエネルギー情勢が継続する中、原子力事業の進展や、1つ目のテーマでも申し上げたエネルギー基本計画の見直しなど、業界として、大変重要な局面にあった1年だと思います。

来年は、次期エネ基のもとで、安定供給の確保とGXの同時実現に向けて、エネルギー政策に関する制度設計などを具体化し、より確かなものにしていかなければなりません。そうした状況も踏まえて、来年は「歩みを確かなものとし、実行する年」にすべきと考えております。事業者としても、あらゆる取り組みや手段を投入して、実行力を発揮し、安定供給をはじめとした役割をしっかりと果たしてまいります。

来年4月には、いよいよ大阪・関西万博も始まります。現在、来館いただくお客さまに楽しんでいただけるよう、展示やイベントの企画など、開催に向けて準備を進めております。民間パビリオンでも、万博をしっかりと盛り上げていきたいと考えております。

最後になりますが、エネルギー記者会をはじめ、報道関係の皆さまには、この1年間大変お世話になりました。来年も、引き続き、よろしくお願いいたします。本日、私からは以上となります。