日本の電力消費

日本の電力消費量は、戦後、ほぼ一貫して伸びてきました。情報化の進展やエアコンの普及にみられるような快適な生活へのニーズが高まり、電力需要は伸び続けてきました。2011年に発生した東日本大震災以降、企業やお客さまの節電への取り組みにより、伸びは鈍化傾向でしたが、今後は、人口減少や省エネルギーの進展はあるものの、主にDX(デジタルトランスフォーメーション)とGX(グリーントランスフォーメーション)により電力需要は増加する見通しとなっています。具体的には、DXではAI(人工知能)の活用拡大によるデータセンターや半導体製造工場の新設が見込まれています。また、GXでは電気自動車(EV)の普及、鉄鋼業での電炉導入の拡大、製紙・セメント産業での自家発電から系統電力利用への転換などが見込まれています。

電力需要の動向

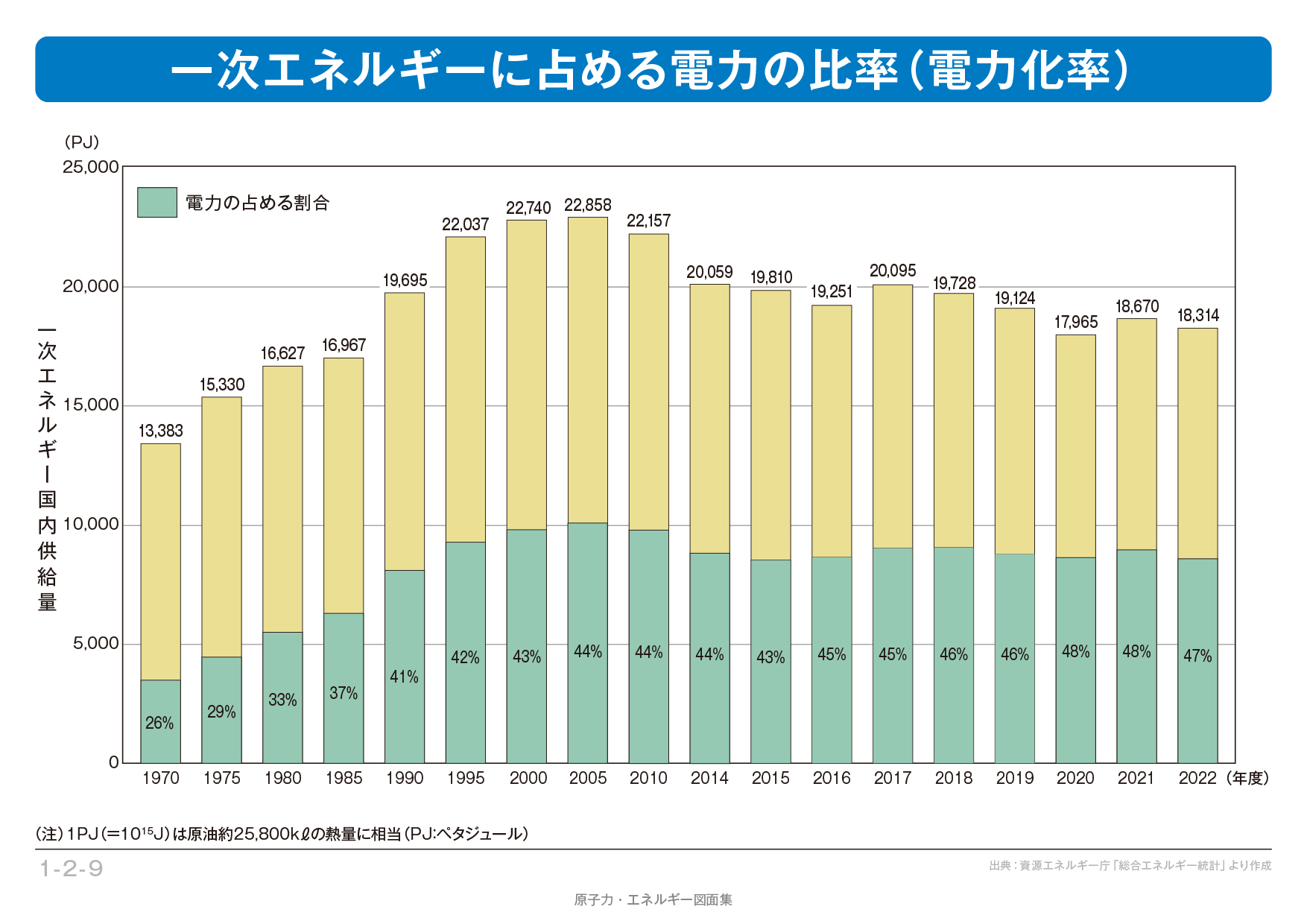

生活水準の向上によって、快適な生活が求められ、冷暖房をはじめとして生活における電気の役割はますます大きくなっています。またコンピュータや通信など IT革新による高度情報化社会の進展により、産業、生活のあらゆる側面で、電気の役割は増しています。このようなことから、エネルギー消費のなかで電気の形で使われる割合(電力化率)が高まり、現在では約5割となっています。

発電電力量の内訳をみると、2023年度の実績で火力発電が68.6%、再生可能エネルギー(水力発電を含む)が22.9%、原子力発電が8.5%になっています。日本には発電方法や出力規模など様々な発電所があり、その数は10,000か所を超えます。快適な生活を求める指向の高まり、情報化、高齢化などを背景とした電力需要に応えています。

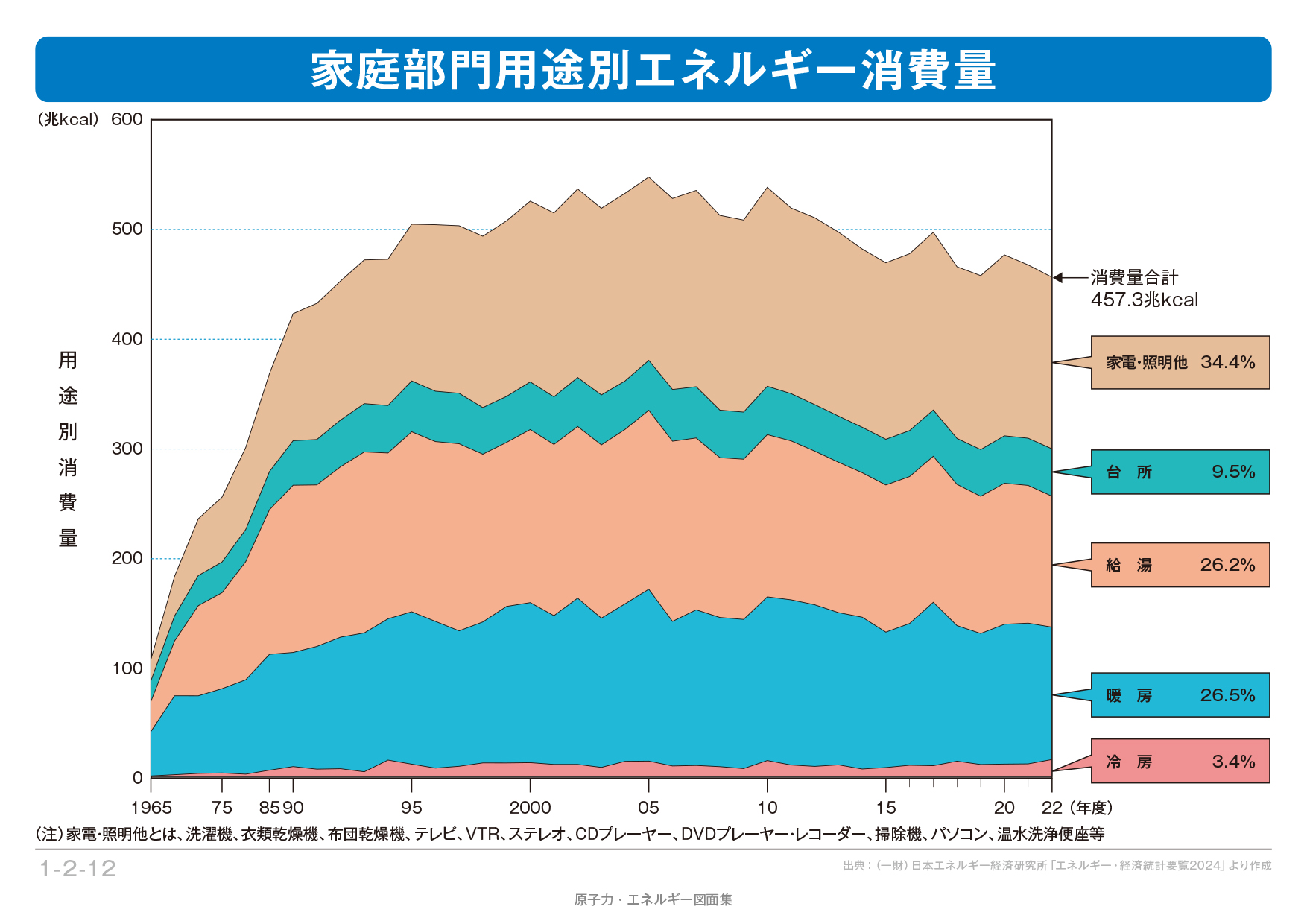

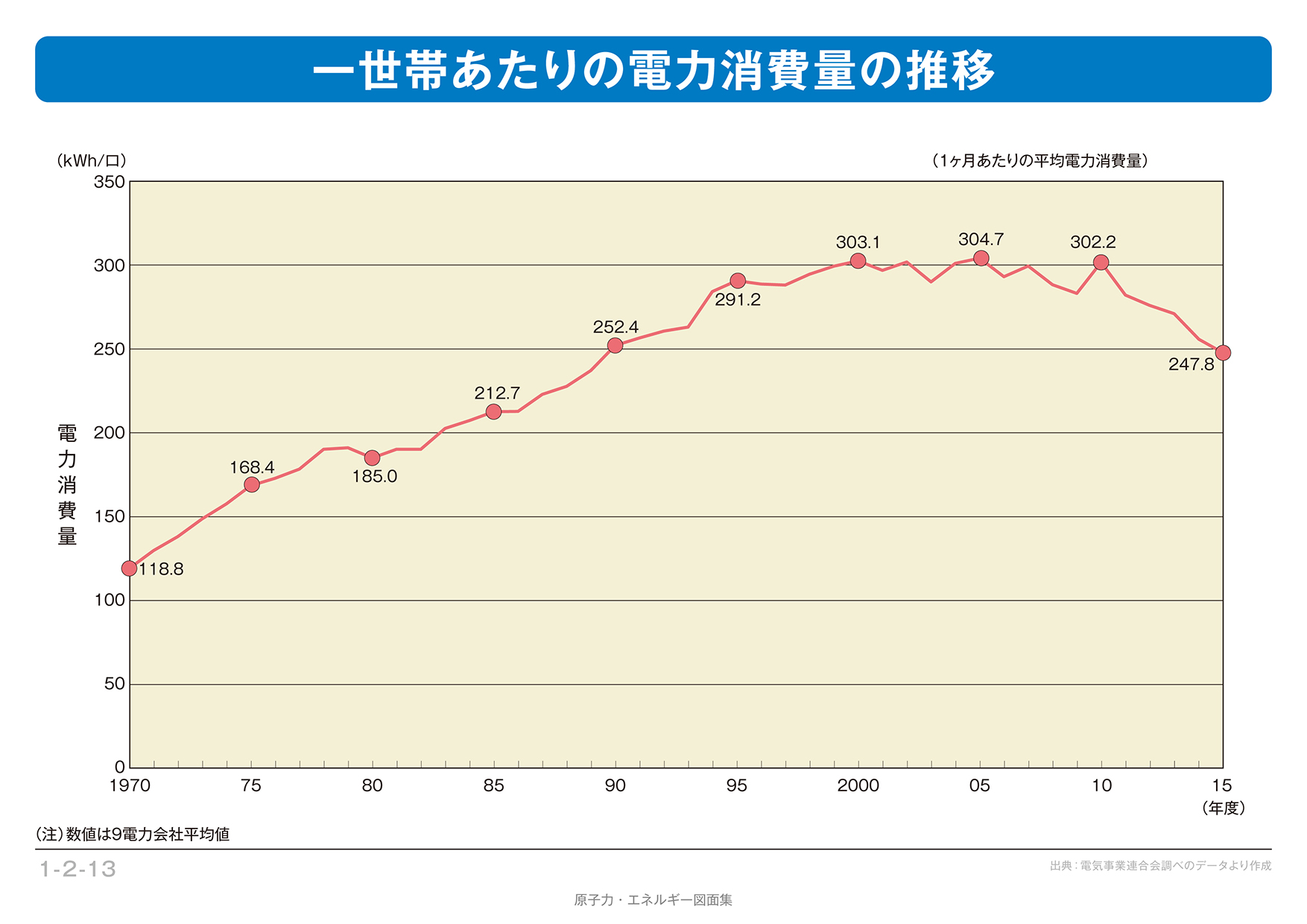

家庭の電力消費

家電製品の普及に伴い、一世帯あたりの電力消費量は増加傾向にありましたが、2011(平成23)年に発生した東日本大震災以降は、減少傾向にあります。

日本原子力文化財団/原子力・エネルギー図面集

日本原子力文化財団/原子力・エネルギー図面集

身近で便利な電気~電気の歩み~

日本の電力消費の山と谷

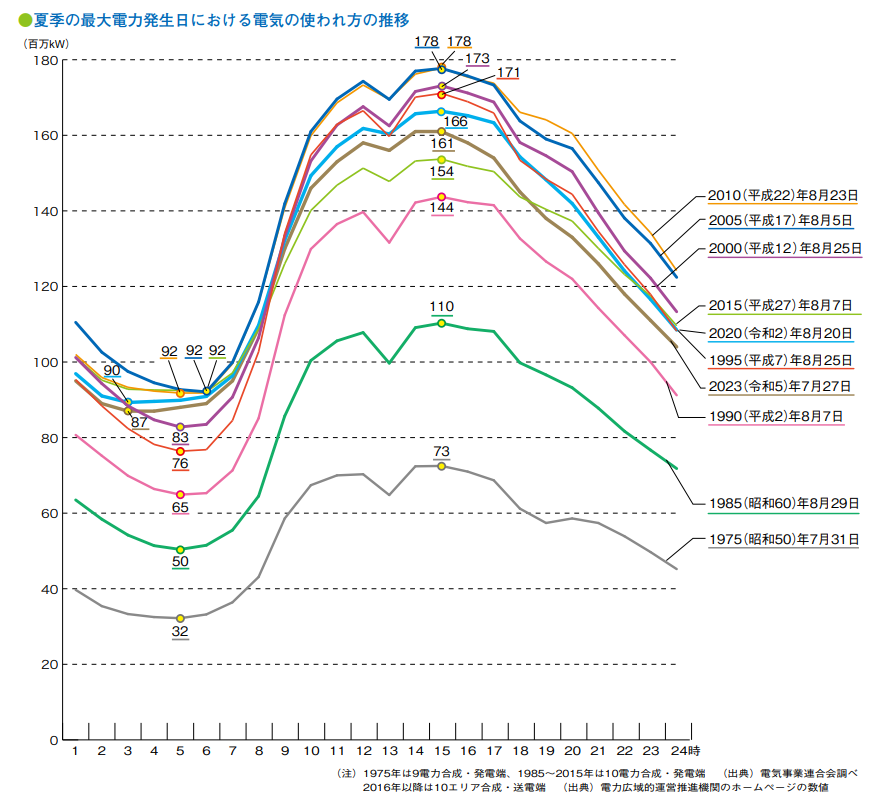

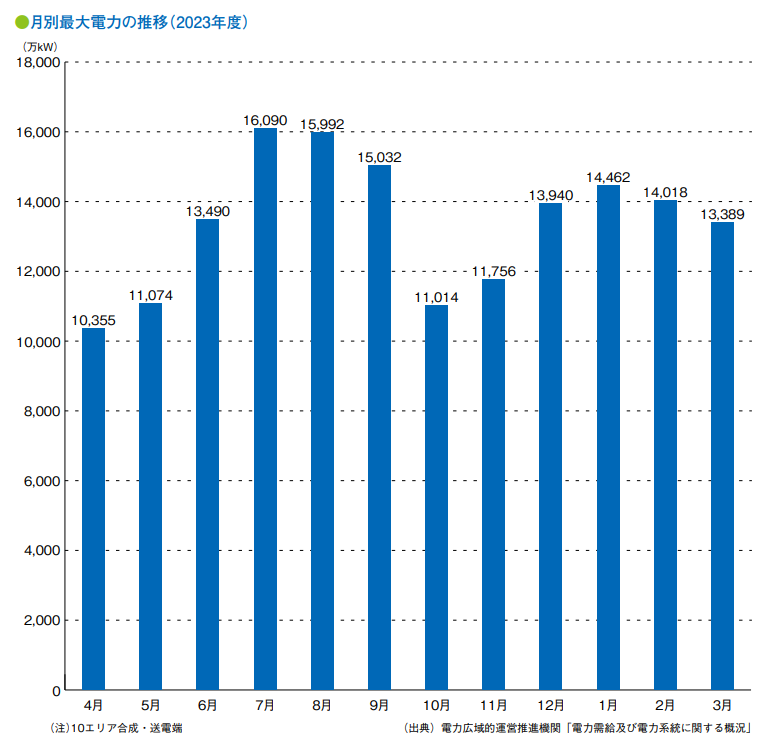

私たちの暮らしが便利で豊かになるにつれて、電気が生活の中で果たす役割は拡大しています。電気の使用量は、1日の時間帯や季節によって大きな差があります。

1日の中での電力需要の推移について、夏季の最大電力を記録した日をみると、最も消費が多いピーク(昼間)と最も消費が少ないボトム(未明)では約 2 倍の差が生じています。また、年間での需要の推移をみると、夏の冷房需要と冬の暖房需要の高まりにより、夏と冬に需要が増加する傾向にあります。

一方、電気は、貯めておくことができないエネルギーです。電気をつくる設備は需要のピーク(最大電力)に合わせてつくられますが、季節や時間帯により電力需要が大きく変化すると、発電設備の利用効率が下がり、結果、電気をお届けするコストは割高になってしまいます。