電気事業連合会 会長会見 2024年7月19日

目次

2024年7月19日に開催した電気事業連合会 会長会見において、弊会会長の林から

電化推進のためのヒートポンプ等普及拡大に向けた提言 能登半島地震を踏まえた原子力発電所の安全性向上の取り組みについてお話ししました。

電化推進のためのヒートポンプ等普及拡大に向けた提言

最初に、本日のご説明に先立ちまして、至近の電力需給について、一言申し上げます。

6月後半から7月初旬にかけて、夏本番を前にして全国で気温が大きく上昇したことを受け、東京や関西、東北エリアにおいて電力需要が増加し、需給がタイトになりました。電力各社では、広域機関の指示のもとで、火力発電所の増出力運転など追加の供給力対策や、エリア間で電力融通を行うなどさまざまな対応を行うことにより、安定供給を確保することができました。皆さまには、大変ご心配をおかけしました。

これから、本格的な夏場を迎えるにあたり、私ども発電・小売側とネットワーク側、それぞれがしっかりと役割を果たし、安定供給に努めてまいります。皆さまにおかれましても、ご無理のない範囲での電気の効率的な使用に、ご協力をお願いいたします。

それでは、本日の会見のテーマは、2点ございます。

まず1点目といたしましては、電化推進のための、ヒートポンプ等普及拡大に向けた提言、2点目として、能登半島地震を踏まえた、原子力発電所の安全性向上の取り組みについて、申し上げます。

まず、1点目、ヒートポンプ等普及拡大に向けた提言につきましては、お手元に、本日のプレスリリースを配布いたしております。こちらのパワーポイント資料に沿って、説明いたしますので、まずは右肩1ページをご覧ください。

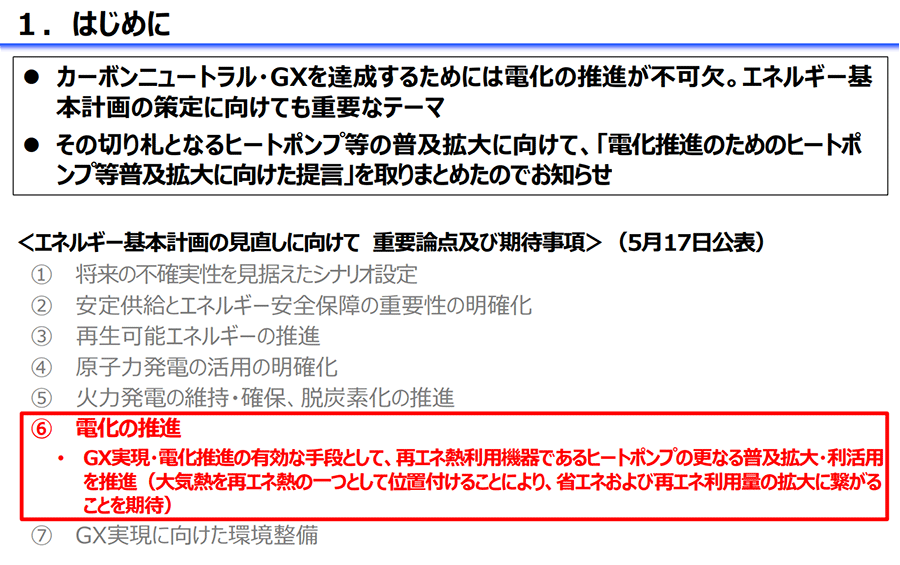

5月の会見でも、エネルギー基本計画の見直しに向けた需要側の取り組みとして、電化の推進について申し上げましたが、ヒートポンプは、まさに、その切り札となるものであります。

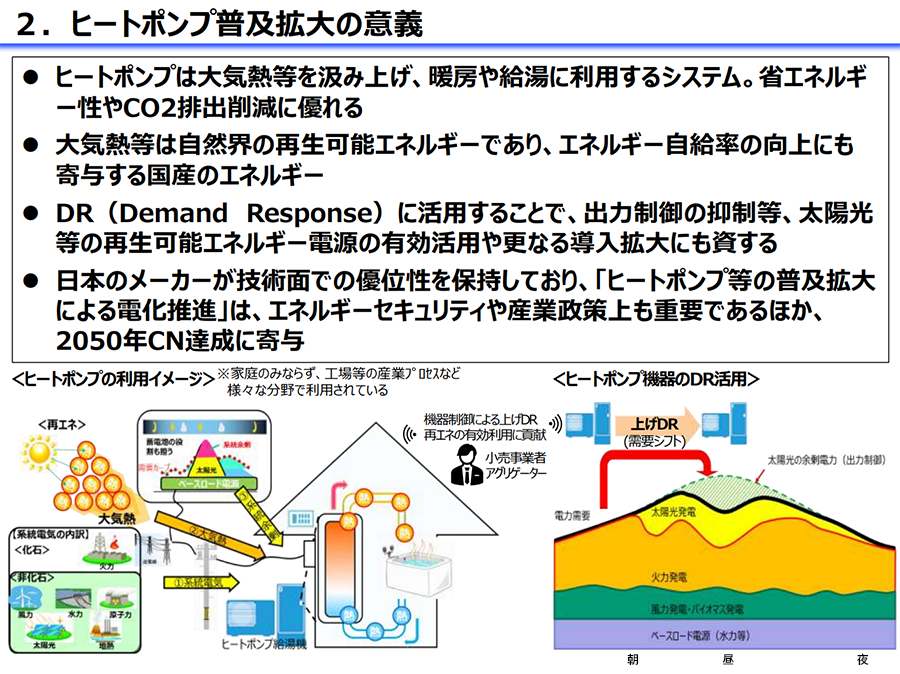

2ページには、普及の意義を記載しております。ヒートポンプは、自然界に存在する熱エネルギー、すなわち再生可能エネルギーを汲み上げて、ご家庭や業務用ビル、工場等の空調や給湯、生産プロセスに利用するシステムであります。省エネルギーやCO2削減の面で大変優れており、加えて、再エネの出力制御の抑制を目的としたDR(デマンドレスポンス)への活用により、再エネ電源の有効活用や拡大にも資する技術として注目されております。

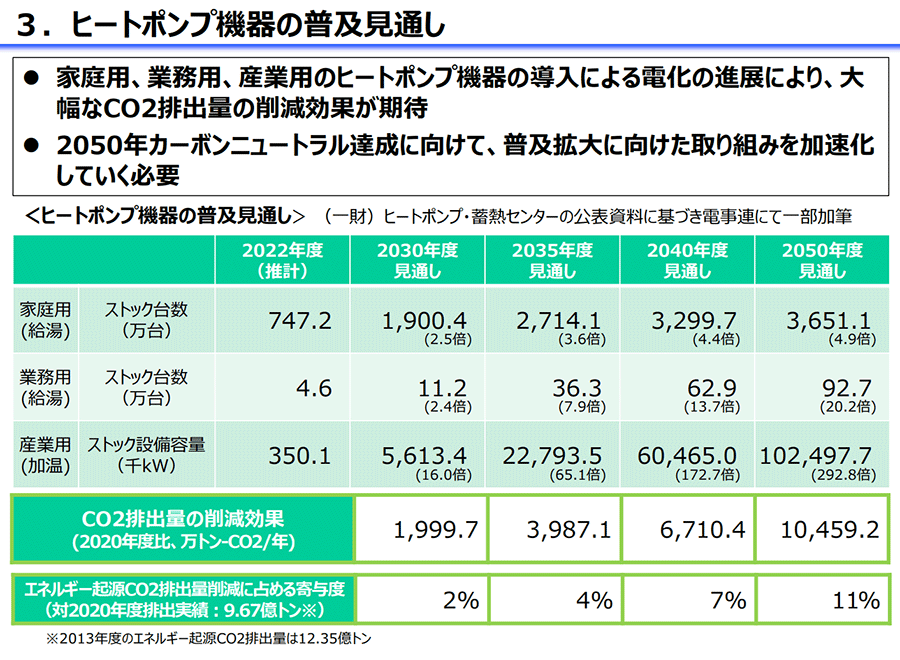

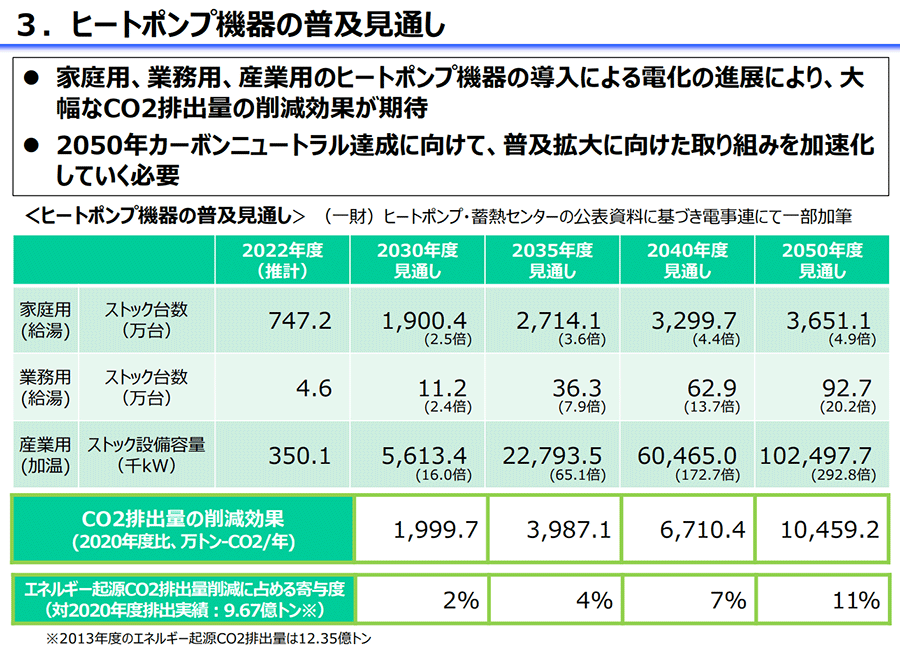

3ページにはその具体的な普及見通しと効果であります。ヒートポンプ・蓄熱センターの試算によりますと、足元2022年度の普及状況は、家庭用給湯ストック台数で約750万台、業務用給湯4.6万台、産業用加熱分野の設備容量では35万kWとなっております。これに対して、2050年CN達成に向けたシナリオでは、そのシナリオによりますと、それぞれ家庭用給湯は約5倍、業務用給湯は約20倍、産業用加熱分野は300倍近くの普及を見込んでおります。

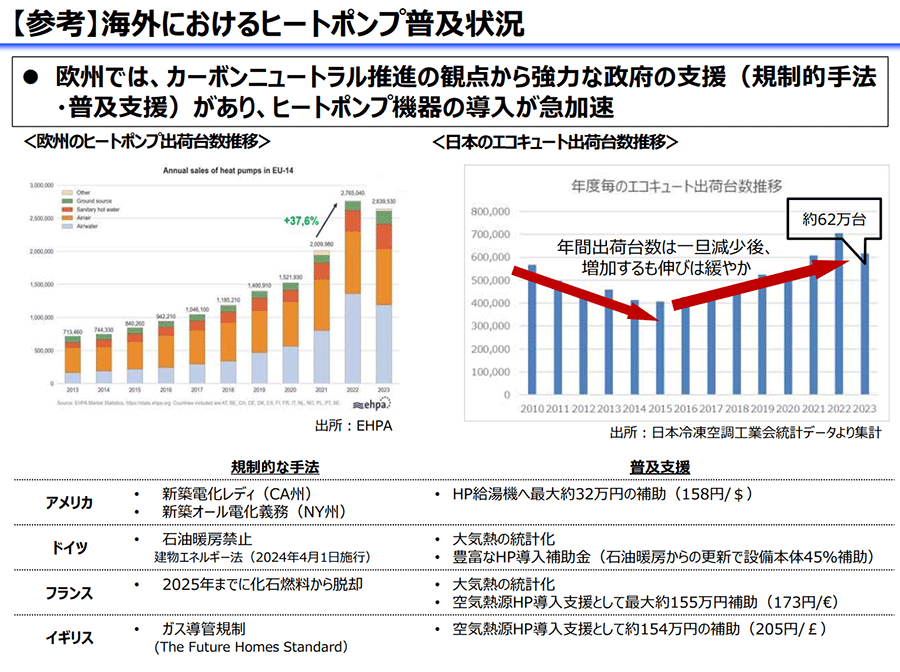

仮に、この見通しどおりに拡大すれば、2020年比で年間1億トンを超えるCO2削減効果となり、これは、2020年のエネルギーを起源とするCO2排出量約9.67億トンの約11%にあたります。このように、非常に大きなCO2削減のポテンシャルを有するヒートポンプは、4ページに記載している通り、欧州をはじめ海外でも急速に普及が拡大しております。

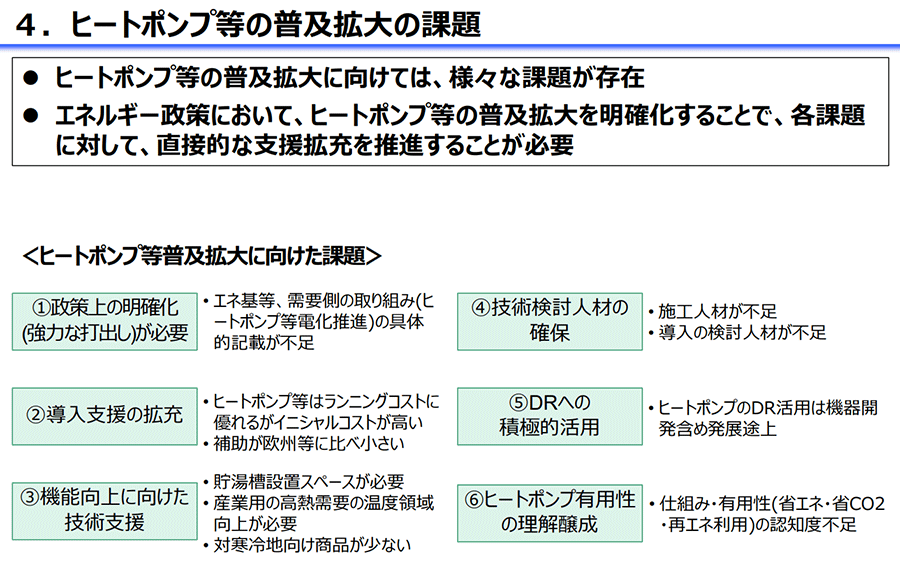

一方、さらなる普及拡大に向けては、様々なハードルもあり、資料5ページに、主な課題として6つあげております。これら6つの課題に対する解決の方向性として、今回の提案をお示しするものでございます。

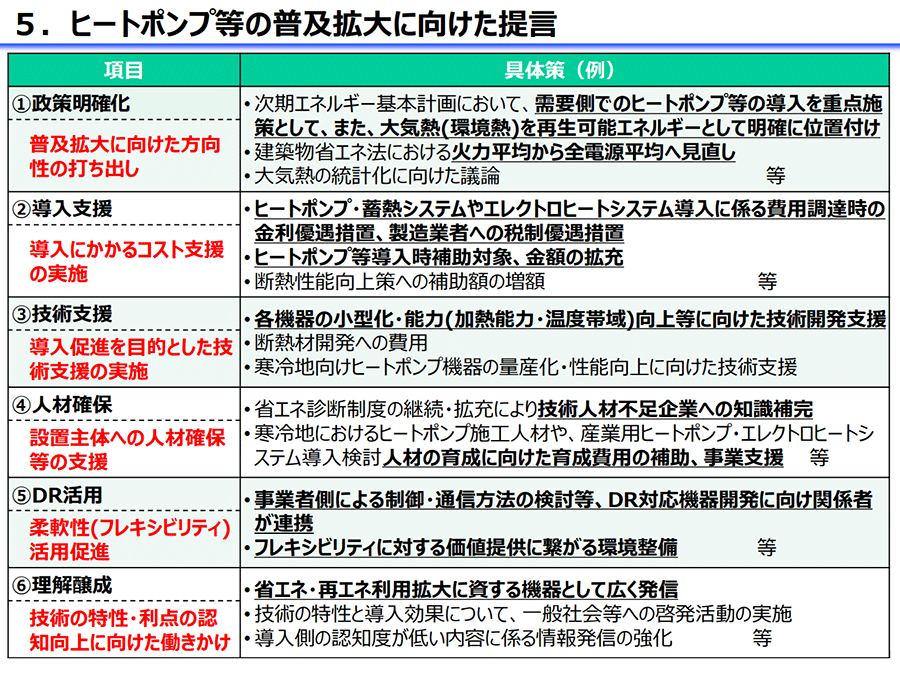

6ページをご覧ください。表の左側に6つの提言を整理し、具体的な方策を右側に記載しておりますが、いくつか重要なポイントを紹介させていただきます。

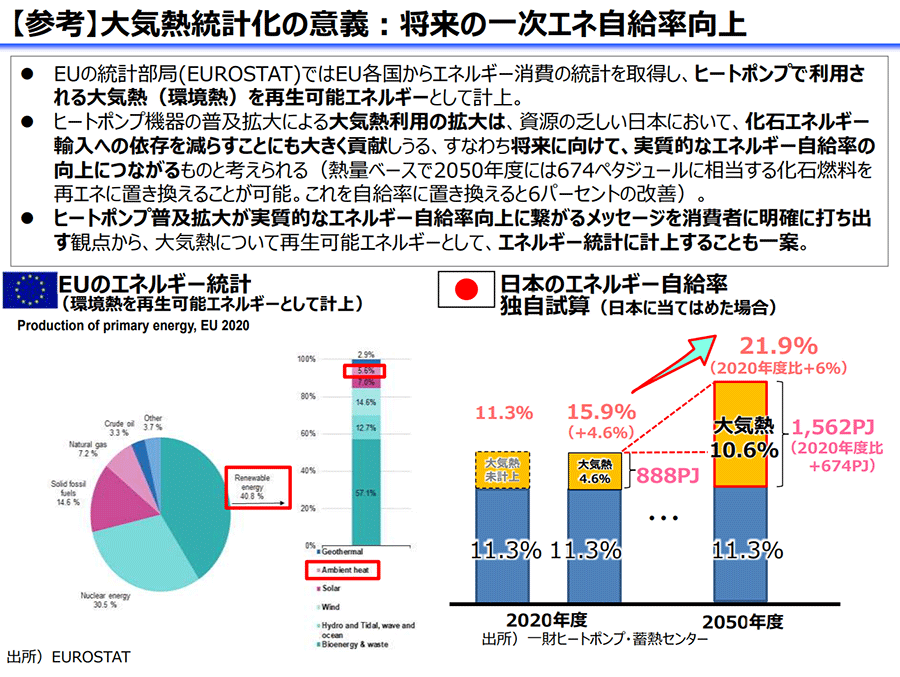

まず1点目は、政策における明確化です。現在、議論が進められております次期エネルギー基本計画におきまして、大気熱を再エネとして明確に位置づけるとともに、ヒートポンプ等の導入を、需要側における重点施策として、明確化していただきたいと考えております。これが1点目でございます。

2点目の課題でございますが、コスト支援の拡充でございます。4ページで、海外における導入が加速度的に進んでいることに触れましたが、その背景には、導入費用の半額や全額が補助されるなど、強力な支援が行われているという背景があります。日本においても、海外と遜色のないレベルでのコスト支援や、メーカーへの税制優遇措置などにより、普及拡大の後押しにつながると考えております。

3点目はメーカー等に対する技術支援、4点目は施工業者等の人材育成や人的な確保についてでございます。例えば、設置スペースが限られる既設集合住宅向けの小型化だとか、あるいは産業用におきましては、温度帯域の拡大や、生産工程への導入検討スキルをもった人材育成などが期待されます。 また、5点目は、DR(デマンドレスポンス)の活用です。ご利用のお客さまが導入の価値を実感できるようにするためには、沸き上げ時間の制御や通信機能などの機器開発、さらには導入のインセンティブにつながるような条件整備が必要であります。そのためには、メーカーや電力会社など小売電気事業者が連携して取り組むことが必要と考えます。

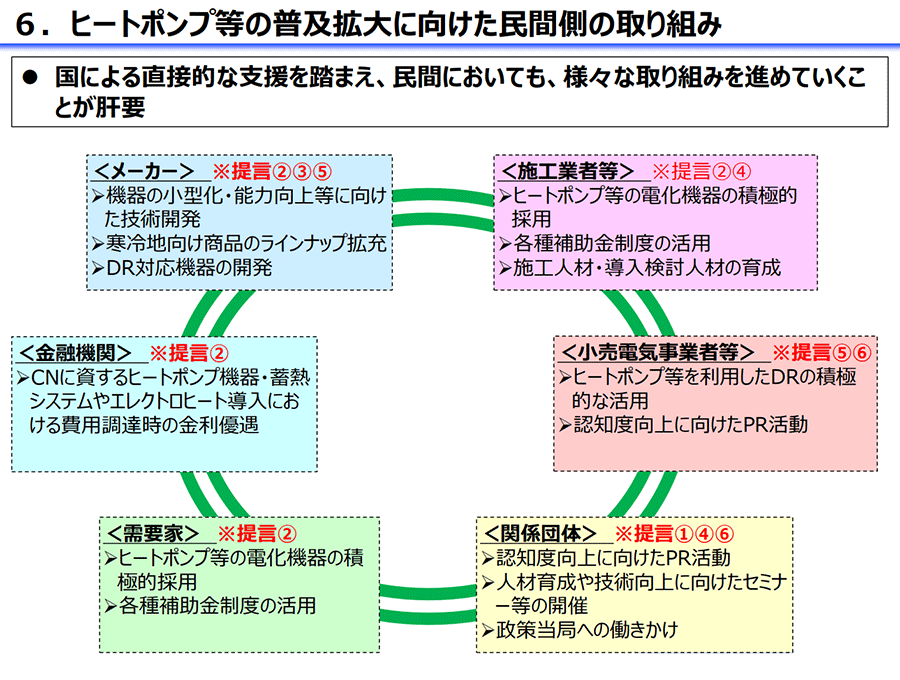

7ページは、そのような課題を克服しまして普及拡大に向けた取り組みの全体像を描いております。今回の提言を具現化していくためには、政策的な位置づけを明確にした上で、メーカー、施工業者、金融機関、小売電気事業者など、関係する担い手がそれぞれ役割を果たし、業界の垣根を越えて、一体となって進めることが大変重要になると考えております。

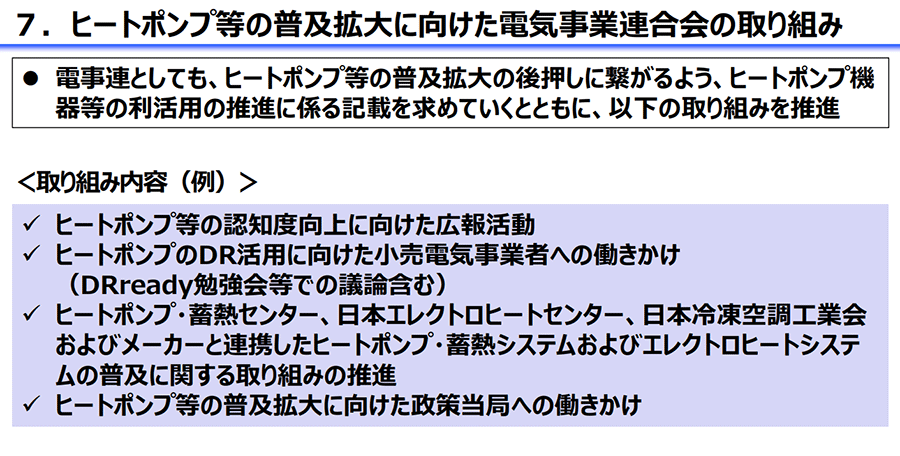

電事連としましても、8ページに記載の通り、次期エネルギー基本計画の策定に向けて、ヒートポンプ機器等の利活用の推進を求めていくとともに、認知度向上に向けた広く一般への広報活動や、DR活用に向けた小売電気事業者への働きかけなど、積極的に取り組んでまいります。

以上が1点目についてのお話でございます。

能登半島地震を踏まえた原子力発電所の安全性向上の取り組み

次に、2点目として、能登半島地震を踏まえた原子力発電所の安全性向上の取り組みについてお話いたします。

一昨日検証結果を公表しておりますが、本年2月以降、電力各社やATENA、メーカー等と協力して体制を組み、検証を進めてまいりました。

今回得られた様々な知見については、すでに北陸電力へフィードバックし、対策を進めておりますが、さらに、各原子力事業者において、必要な反映を行い、安全性向上を図ることとしております。

原子力事業者としては、引き続き、耐震安全性評価等に反映すべき最新情報や、これまでの運用ルールに影響を与える可能性がある項目が確認された場合には、その知見を原子力事業者間で共有し、安全対策の検討に活用してまいります。さらには、ATENAやJANSIや電力中央研究所・原子力リスク研究センター(NRRC)など、関係する機関とも連携しながら、産業界一丸となって、より高い次元の安全性確保に向けた取り組みを進めてまいります。

また、皆さまのご懸念も多い避難計画につきましては、原子力規制委員会において屋内退避の運用に関する検討が進められております。6月の会合では、屋内退避の有効性や避難への切替等の判断基準が議論されております。屋内退避の運用や、各地方自治体が、地域ごとの実情や地理的な特性に基づき策定される避難計画は、住民の皆さまの安心のためにも大変重要と考えております。事業者としても、引き続き、避難計画の実効性向上に向け、福祉車両の配備や緊急時のモニタリング、スクリーニングの要員派遣や資機材の提供等、できる限りの協力をしてまいりたいと考えております。

本日、私からは以上でございます。